ЖАНРЫ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ - как и других стилей, - определенные "относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы" произведений" (М.М. Бахтин). В официально-деловом стиле (сравнительно, например, с научным стилем) жанр является сильно действующим фактором, т.е. жанровые стилистические различия текстов деловой речи выражены явно и определенно.

Долгое время в центре внимания исследователей Ж.оф.-д.с. находились лишь законодательные тексты, составляющие ядро стиля. Изучение этих текстов началось в конце 1960-х гг. с анализа языка первых декретов Советской власти, Конституции СССР, советских законов как с позиции лингвостилистики (К.А. Логинова, 1968; М.Н. Кожина, 1977; А.К. Панфилов, 1968; Д.Н. Шмелев, 1977), так и с позиций специалистов в области права (А.С. Пиголкин, 1972; А.А. Ушаков, 1968). Благодаря этому были выявлены основные стилевые черты (см.) официально-делового функционального стиля (см.), дано теоретическое обоснование его внутренней дифференциации, объяснены принципы построения официально-деловых текстов (М.Н. Кожина, 1966, 1968, 1972). Изучение законодательных жанров было продолжено наблюдениями над выражением в текстах УК и ГК РСФСР функциональной семантико-стилистической категории оценочности (Т.В. Губаева, 1987; Н.Н. Ивакина, 1994). Параллельно идет изучение юрисдикционных жанров, в частности обвинительных заключений (В.С. Зубарев, Л.П. Крысин, В.Ф. Статкус, 1976), приговоров, протоколов (Т.В. Губаева, 1978; 1990). Позднее исследователи обращают внимание на особенности не только первичных законодательных жанров, но и вторичных (М.А. Ширинкина, 2001).

В исследованиях Ж.оф.-д.с. в связи с необходимостью обучать делопроизводству и редактированию служебной документации большое развитие получил методический аспект, что нашло выражение в изданиях прикладного характера с рекомендациями по соблюдению функционально-жанровой нормы, рациональному использованию языковых средств и повышению эффективности делового общения (см. работы П.В. Веселова, А.К. Демидовой, и Е.А. Смирнова, М.В. Колтуновой, Ф.А. Кузина, Л.В. Рахманина, И.А. Стернина, Б.С. Шварцкопфа и др.). С развитием лингвориторики в последнее десятилетие продолжено изучение устных жанров деловой речи, в частности производственных, а также дипломатических речей (Н.Н. Романова, А.В. Филиппов, 1999), речей-представлений (М.В. Колтунова, 2000).

В то же время вследствие расширения сферы делового общения в связи с социальными изменениями ХХ в. и появлением новых жанров устной и письменной официально-деловой речи и их проникновения в речевую практику становится весьма актуальным их изучение с целью выработки нормативно-стилистических рекомендаций. Реально существующее и изменчивое жанровое многообразие официально-деловых текстов все еще остается недостаточно изученным из-за ограничения объекта исследования наиболее известными и значимыми жанрами типа закона, приказа, заявления и нек. др.

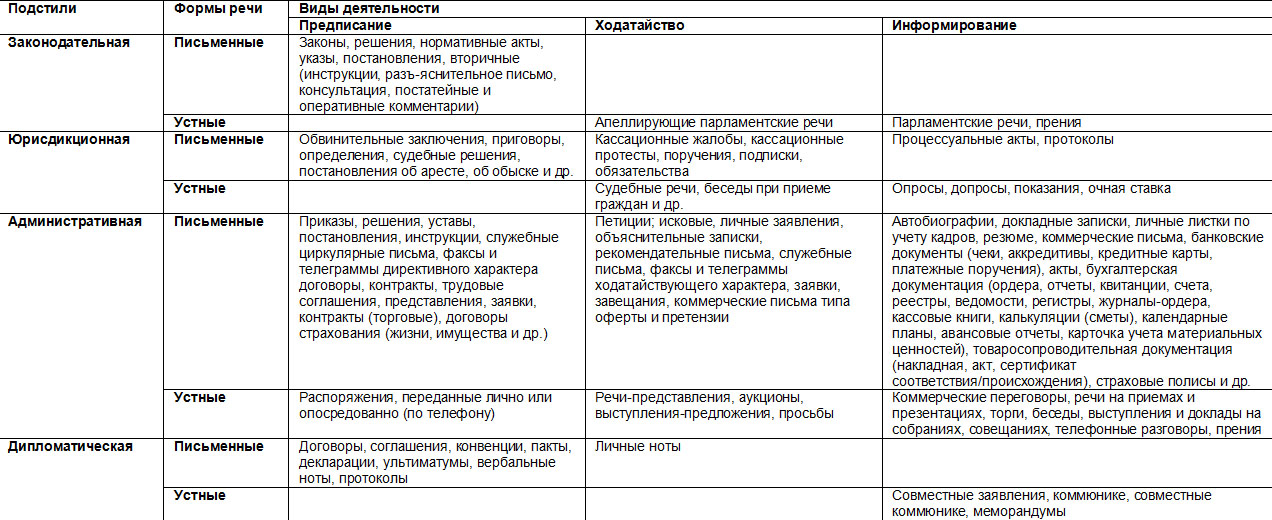

Ж.оф.-д.с. создаются в правовой сфере, где основным стилеобразующим экстралингвистическим фактором выступает право как форма общественного сознания с соответствующим ему видом деятельности. Если правовой вид социокультурной деятельности рассмотреть в качестве иерархически организованной системы частных деятельностей с их целями общения и функциями (Г.С. Батищев; В.А. Салимовский), то на их основе можно осуществить дальнейшую внутристилевую классификацию жанров. Вербальная регулятивная деятельность в сфере права реализуется, во-первых, через выражение предписаний государства, органа, уполномоченного лица по отношению к нижестоящим органам, институтам, организациям, гражданам, во-вторых, путем ходатайства нижестоящих структур, исполнителей, отдельных граждан к вышестоящим органам с просьбами, предложениями, заявлениями, побуждающими последних к каким-либо действиям, к принятию решений. Наконец, чтобы принять те или иные решения и осуществить правовые действия, необходима информационно-правовая основа, которая создается посредством фиксации состояния дел на конкретном участке деятельности. Таким образом, в текстах официально-деловой сферы объективируются как минимум три вида более частных деятельностей, отличающихся целями общения и функциями: предписание, ходатайство и информирование, на основе которых внутри каждого из четырех подстилей официально-делового стиля (законодательного, юрисдикционного, административного и дипломатического) соответственно названным выше разновидностям деятельности и подцелей выделяются следующие три группы жанров. Поскольку количество жанров ОДС чрезвычайно велико, многообразно, необходимо их систематизировать.

Из таблицы видно, что жанровое расслоение в оф.-д. с. представляет собой весьма сложную и разветвленную картину. При этом выделенные группы текстов могут функционировать в тех или иных формах речи (устной или письменной). Так, законодательные тексты предписывающего типа реализуются лишь в письменной форме, тогда как тексты-ходатайства и тексты информирующего типа лишь в устной. Административные же тексты всех видов встречаются как в письменной, так и в устной форме.

Таблица. Жанры официально-делового стиля

Жанровые особенности оф.-дел. текстов обусловлены типовыми целеустановками, которые реализуют тот или иной вид деятельности в определённой сфере. Так, деятельность по предписанию может осуществляться как указание на юридическую ответственность, наступающую при определенных обстоятельствах и условиях, или как требование выполнения тем или иным должностным лицом необходимых действий, как установление порядка и способа выполнения действий и т.д. Ходатайство, обращенное к компетентным органам, структурам, должностным лицам, осуществляется как просьба, жалоба, претензия, предупреждение, напоминание, опровержение, запрос, предложение и т.д. Информирование осуществляется как констатация, удостоверение, описание, перечисление и т.д.

Каждая из перечисленных целеустановок реализуется более или менее привычным образом некоторой совокупностью нормативно-правовых коммуникативных действий. Следовательно, жанровая форма предстает как закрепленный социальным опытом, многократно используемый способ реализации авторского замысла (общей цели) набором коммуникативных действий (В.А. Салимовский). Применительно к Ж.оф.-д.с. это означает, что выполнение той или иной целеустановки осуществляется с помощью реквизитов (совокупностью формальных элементов документа), регламентируемых законодательством (гражданским или уголовным кодексом - в документах юрисдикционной сферы), устанавливаемых этикетными нормами (в письмах), расположенных по определенной, закрепленной ГОСТом схеме (в документах административной сферы). Тем самым отличительной специфической чертой Ж.оф.-д.с. является их жесткая стандартизация, форма.

Этот набор реквизитов передается регламентированными языковыми средствами, что приводит к использованию устойчивых, клишированных выражений и синтаксических конструкций, проверенных долголетней практикой. Такая стандартизированность текста особо характерна для административных жанров, достаточно изученных стилистами, что позволяет вырабатывать практические рекомендации по составлению этих документов. Интерес исследователей к названным жанрам объясняется масштабами их проникновения в речевую практику различных сфер деятельности.

Оф.-дел. письменные тексты различаются также по способу синтаксической организации речи, ее пространственно-графическому оформлению: 1) традиционная линейная запись связной речи (закон, автобиография, договор, приговор, обвинительное заключение и др.); 2) трафарет - традиционная линейная запись, содержащая пробелы, которые заполняются переменной информацией (протоколы, справки, чеки, контракты); после заполнения пробелов запись воспринимается в целом как линейная; 3) анкета - перечень заранее подготовленных вопросов и ответов на них (личный листок по учету кадров, заявление абитуриента); 4) таблица - совокупность данных, представленных в словесной и цифровой форме и заключенных в графы по вертикали и горизонтали (отчеты, финансовые ведомости, табели и др.). В одном тексте свободно могут сочетаться различные способы подачи информации.

Широкое распространение нелинейных текстовых форм, содержащих помимо заранее напечатанной постоянной информации пробелы и графы для заполнения их сведениями переменного характера (названиями организаций, фамилиями, датами, суммами, денежными единицами и т.п.), объясняется наличием типовых ситуаций делового общения, в которых в соответствии с коммуникативной целеустановкой используются документы строго определенных жанров. Их тиражирование позволяет составителям экономить усилия и время. Особенно разнообразны такого рода административные письменные тексты (банковская и бухгалтерская, товаросопроводительная документация).

В соответствии с определенной коммуникативной целеустановкой, функцией документа, связанного с реализацией того или иного вида деятельности, определяется характер изложения, строй и тон речи, ее стилевые качества, отбор языковых и речевых средств. В Ж.оф.-д.с. в силу различных экстралингвистических обстоятельств в разной степени выражены стилевые черты (см.) данного стиля. Так, в текстах предписывающего типа в большей степени востребованы императивность изложения и точность выражения, которые способствуют "безотказной" реализации регулировочной функции права. Поскольку в этих документах фиксируются отношения между государством и гражданами как некой совокупностью, общностью, постольку этим текстам присущ неличный характер изложения.

Текстам-ходатайствам, наряду с императивностью, свойственна личностность изложения, нехарактерная для других текстов оф.-д.с., так как в этих документах отражаются отношения между юридическими лицами, представителями администрации, с одной стороны, и отдельными гражданами, с другой.

Для информирующих текстов характерна подчеркнутая, акцентированная констатация, способствующая отражению стадий применения законов в практике правоохранительных органов или состояния дел в том или ином случае. При этом в значительно меньшей степени выражена императивность. Рассмотрим особенности отдельных Ж.оф.-д.с. в соответствии с представленной в таблице классификацией.

Юрисдикционные документы (письменной формы речи) - индивидуальные правовые акты, оформляющие применение правовых норм в конкретных жизненных ситуациях (гражданских, уголовных и арбитражных делах). Среди них можно выделить несколько групп: 1) документы-предписания, типовое содержание которых состоит в отражении решения какого-либо процессуального вопроса; 2) документы-письма (кассационные жалобы, кассационные протесты, поручения, подписки, обязательства и др.), содержащие ходатайства; 3) информирующие документы - протоколы (показаний, осмотров, обысков и т.д.), фиксирующие ход и результаты процессуальных действий, осуществляемых следователем, лицом, производящим дознание, при расследовании уголовных и гражданских дел, а также арбитражным судом при разбирательстве арбитражных дел.

Из первой группы рассмотрим приговоры и обвинительные заключения. Приговор - документ, целевая установка которого зафиксировать решение, вынесенное в судебном заседании по вопросу виновности подсудимого (обвинительный) или его невиновности (оправдательный), а также о применении или неприменении к нему определенного наказания. Документ состоит из трех частей: 1) вводной, содержащей изложение обстоятельств вынесения приговора; 2) основной, включающей описание преступного деяния и доказательство его совершения; 3) заключительной, резолютивной.

Первая часть, раскрывающая обстоятельства вынесения приговора, синтаксически организована в одно предложение и распространена: а) обстоятельствами времени (сообщающими о дате вынесения приговора), места (сообщающими о местонахождении суда, постановившего приговор), б) рядом однородных определений, содержащем данные о подсудимом; в) определением, которое содержит ссылку на статью того уголовного закона, в нарушении которого обвиняется подсудимый.

Основная часть документа включает следующий набор реквизитов: а) описание преступного деяния, признанного доказанным; б) изложение доказательств, на которых основаны выводы суда, или доказательства, послужившие основанием для оправдания судом; в) указания на обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, или мотивов, объясняющих, почему суд отвергает доказательства, на которых построено обвинение. При описании преступных действий используются глаголы и глагольные формы, темпоральные единицы и языковые средства, указывающие на место совершения преступления.

В резолютивной части нейтрально-констатирующий тон основной части заменяется директивным, здесь излагаются: а) решение суда (обвинение или оправдание); б) вид и размер наказания или указание об отмене меры пресечения; в) решение по предъявленному гражданскому иску или решение о возмещении ущерба; г) решение вопроса о вещественных доказательствах, о распределении судебных издержек, порядка и срока кассационного обжалования и опротестования приговора. Эта часть документов организована рубрикацией, содержание решения передается инфинитивными предложениями.

Обвинительное заключение - процессуальный документ, составляемый по завершении предварительного расследования, цель которого - обоснование вывода следователя (органа дознания) о достаточности данных для предания суду обвиняемого. Жанровую форму документа составляют три речевых действия: 1) изложение существа дела; 2) анализ собранных доказательств; 3) формулировка обвинения.

В описательной части излагается сущность дела: место и время совершения преступления, его способы, мотивы, последствия и др. существенные обстоятельства; сведения о потерпевшем, а также доказательства, которые подтверждают наличие преступления и виновность обвиняемого; доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки его доводов. В резолютивной части приводятся сведения о личности обвиняемого и излагается предъявленное обвинение с указанием статьи или статей закона, предусматривающих данное преступление.

Логическая композиция описанных документов составляет чередование стандартного и свободного текста. Стилистические особенности документов определяются характером излагаемой информации: событийная информация передается описанием фактических обстоятельств дела (указанием на место, время, действующих лиц и их действия); констатирующая информация выражается клишированными конструкциями, вводящими в ситуацию и указывающими на процессуальные действия и их обоснование; предписывающая информация - побудительно-императивными конструкциям.

В правовой сфере широко используются также устные тексты - допросы, опросы, судебные речи (см. судебное красноречие).

Административные документы (деловое досье фирмы) - это набор необходимых документов, регулирующих отношения как внутри фирмы, так и за ее пределами, с другими предприятиями.

Нередко документы служат письменным доказательством при возникновении имущественных, трудовых и иных споров. Документирование информации осуществляется в порядке, который устанавливается органами государственной власти, ответственными за организацию делопроизводства и стандартизацию документов. В управленческой деятельности используются разнообразные документы, рукописные, машинописные, составленные на компьютере, полученные по телефаксу, электронной почте и т.д.

Документы обладают многими функциями, среди которых следует выделить коммуникативную, позволяющую поддерживать внешние связи предприятий и организаций, и юридическую, позволяющую использовать деловые бумаги в качестве доказательств при рассмотрении спорных вопросов. Ряд документов уже изначально наделен юридической функцией: это договорная документация, правовые акты государственного управления, нотариально заверенные документы и др.

У каждого жанра существует официально принятая, а чаще утвержденная ГОСТом форма, или сумма реквизитов, а также схема их расположения, что придает им правовую значимость. В соответствии с жанром делового текста регламентируются и языковые средства, что приводит к использованию устойчивых, клишированных выражений и синтаксических конструкций, проверенных долголетней практикой.

Документы сферы управления можно разделить на следующие группы: 1) директивные и информационно-инструктивные: законы, указы, постановления, подзаконные акты, методические указания, инструкции вышестоящих органов; 2) внутренние распорядительные документы (обычно называемые организационно-распорядительными): уставы, приказы, распоряжения, учредительные договоры, решения, докладные и объяснительные записки, справки, письма и факсы и т.д.; 3) документы по личному составу, регулирующие трудовые отношения: приказы о приеме, увольнении, переводе и т.д., заявления, характеристики, табели и графики, трудовые книжки, учетные личные карточки, личные дела (данные документы важны, поскольку с их помощью осуществляется право человека на труд, пенсионное обеспечение и т.д.); 4) финансово-бухгалтерские документы, с помощью которых, независимо от форм собственности, ведется установленный государством учет и отчетность (в них отражаются операции фирмы: затраты и расходы, доходы, прибыль, расчеты с поставщиками, клиентами, бюджетом): балансы, различные акты, счета, бизнес-планы, ведомости, платежные поручения, бухгалтерские книги и т.д.

Очевидно, что описать каждый из названных жанров невозможно; охарактеризуем несколько наиболее распространенных, повседневно актуальных жанров.

При приеме на работу и знакомстве работодателя с кандидатом на вакантное место требуется ряд документов: заявление, автобиография, резюме.

Заявление - документ-ходатайство, содержащий просьбу/предложение (в некоторых случаях их краткую аргументацию) какого-либо лица и адресованный организации или должностному лицу учреждения. В заявлении используются клишированные синтаксические конструкции: 1) выражающие просьбу: прошу (принять, разрешить, допустить и т.п.); Прошу Вашего разрешения (согласия) + на что? (на зачисление и т.п.). 2) вводящие аргументацию: ввиду того что; в связи с тем что, на основании того, что; потому что; так как; учитывая (что?)…

Автобиография - документ информационного типа, целевая установка которого описать жизненный путь составителя текста. Пишется от руки, излагается в произвольной форме от 1-го л. в хронологическом порядке и должен дать представление о жизни, квалификации и общественно-политической деятельности составителя. Жанровую форму составляет сообщение следующей информации: 1) сведения о составителе (имя, отчество, фамилия, дата и место рождения, сведения о родителях), 2) сведения об образовании (когда и где учился), 3) сведения о трудовой деятельности (специальности, виды деятельности, последнее место работы), 3) знаки отличия (награды, поощрения), 4) сведения о семье (семейное положение, состав семьи, домашний адрес и телефон), 5) дата и подпись. Каждый новый блок информации лучше начинать с определения времени и графически обозначать абзацем.

Резюме (самохарактеристика) - составляемый при приеме на работу документ информационного характера, целевая установка которого изложить сведения об образовании и трудовой деятельности кандидата на вакантное место. Главные принципы составления резюме - подчеркнуть все положительные сильные моменты и сделать незаметными, насколько это возможно, отрицательные слабые стороны. Правильно составленное резюме - рекламный проспект, призванный показать, что собой представляет его податель и чем он лучше других. Сообщение неверных сведений может стоить человеку репутации.

Сведения излагаются в "обратном" хронологическом порядке. Обычно отмечается все, что имеет отношение к той специальности или должности, на которую претендует соискатель. О местах работы сообщается в обратном порядке с обозначением времени (сроков), мест, должностей, служебных обязанностей. Затем отмечается то, что характеризует автора как работника, но не относится к конкретным служебным обязанностям, например наличие водительских прав, умение работать с компьютером, знание иностранных языков, наличие печатных трудов, профессиональные навыки по другой специальности.

В случаях конфликтных ситуаций на предприятиях, выявлении каких-либо нарушений, невыполнения указаний составляются докладные и объяснительные записки.

Докладная записка - информационно-справочный документ, цель которого - информирование о ситуации, каком-л. факте, о выполненной работе. Адресат - руководитель подразделения или учреждения. Информация записки принимается им к сведению или побуждает его к действию. Жанровую форму составляют два действия: 1) сообщение негативных фактов, 2) изложение выводов и предложений. Тексту записки предшествует заголовок, начинающийся с предлога о, например: О срыве занятий. Текст подписывается составителем с указанием должности, инициалов и фамилии.

Объяснительная записка - документ, указывающий на причины, которые привели к каким-либо нарушениям. Составляется в произвольной форме и по структуре близка к докладной записке.

В докладной и объяснительной записках используются следующие клишированные синтаксические конструкции: 1) вводящие констатирующую информацию: Сообщаю Вам, что…; Довожу до Вашего сведения…; 2) выражающие просьбу или предложение: Прошу, предлагаю + инфинитив (принять меры, выделить, разрешить, допустить, перенести…); 3) объясняющие ситуацию: В связи с…; Вследствие…

Достаточно распространены также исковые заявления - документы, целеустановкой которых является разрешение в суде спорных вопросов, возникших в отношениях работника и предприятия, клиента и служащих. Жанровую форму составляют следующие реквизиты: 1) номинация конфликтующих сторон (истца с указанием его адреса и ответчика); 2) изложение сути претензий, напр. "О взыскании зарплаты". Текст заявления должен быть подтвержден соответствующими документами (оформленными как приложения) и подписан заявителем.

Деловые (служебные) письма, несмотря на новые, более быстрые, порой и более надежные технологии, продолжают оставаться надежным каналом связи - однонаправленным, непрерываемым. Входящая и исходящая корреспонденция занимает значительное место в документообороте организаций; разнообразие П. позволяет классифицировать их по различным признакам. Так, разделение корреспонденции на деловую и коммерческую проводится по тематическому признаку. Дел. принято считать П., оформляющие экономические, правовые, финансовые и т.п. виды деятельности организаций, тогда как коммерческими считаются П., составляемые при заключении и выполнении контрактов, при решении вопросов покупки и продажи, сбыта и снабжения. Виды коммерческих П.: запросы, в которых содержатся просьбы что-л. разъяснить; предложения (оферты) - заявления о желании заключить сделку и ее конкретных условий; рекламации (претензии) - требования возместить убытки, нанесенные в результате невыполнения или нарушения условий контракта другой стороной. Инициативные коммерческие П. требуют обязательного ответа.

Дел. П. в соответствии с назначением могут быть гарантийными, сопроводительными, информационными, рекламными, содержащими просьбы, запросы, приглашения, напоминания, подтверждения, отказы и т.п. Осознанная адресатом цель общения формулируется в виде языковой формулы - устойчивого оборота, выражающего назначение послания. Ключевым словом в нем выступают глаголы соответствующей семантики: просим, сообщаем, напоминаем и др., напр.: Просим Вас…; Мы будем благодарны (Вам), если Вы…; Напоминаем, что…; Считаем необходимым еще раз обратить Ваше внимание на…; Подтверждаем получение товара и т.п.

Разделение служебных П. проводится также по признаку адресата на обычные и циркулярные, последние направляются из одного источника в несколько адресов: как правило, подчиненных организаций.

Немаловажное значение в деловой переписке имеет речевой этикет. В современных П. принято обращение Уважаемый господин!.., а в заключении: Заранее благодарим за…; С уважением… (см. Речевой этикет).

Лит.: Винокур Г.О. Культура языка. - М., 1929; Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. - Пермь, 1967; Кожина М.Н. О речевой системности науч. стиля сравнительно с некоторыми другими. - Пермь, 1972; Ее же: О специфике худож. и науч. речи в аспекте функц. стилистики. - Пермь, 1966; Ее же. К основаниям функц. стилистики. - Пермь, 1968; Ее же: Стилистика рус. языка. - М., 1977; 1983, 1993; Логинова К.А. Дел. речь и ее изменения в советскую эпоху. Развитие функц. стилей совр. рус. языка. - М., 1968; Веселов П.В. Совр. дел. письмо в промышленности. - М., 1970; Его же: Как составить служебный документ. - М., 1982; Иссерлин Е.М. Оф.-дел. стиль. - М., 1970; Пиголкин А.С. Основные особенности языка законодательства как особого стиля лит. речи и редактирование служебных документов. - М., 1973; Зубарев В.С., Крысин Л.П., Статкус В.Ф. Язык и стиль обвинительного заключения. - М., 1976; Шмелев Д.Н. Рус. язык в его функц. разновидностях. - М., 1977; Губаева Т.В. Грамматико-стилистические особенности юридических текстов: дис. … канд. филол. наук. - Баку, 1984; Ее же: Семантико-стилистическая категория оценки в законодательном тексте // Стилистика текста в коммуникативном аспекте. - Пермь, 1987; Ее же: Практический курс рус. яз. для юристов. - Казань, 1990; Ее же: Словесность в юриспруденции. - Казань, 1995; Веселовская Т.М. Особенности синтаксиса оф.-дел. стиля // Типология текста в функц.-стилистическом аспекте. - Пермь, 1990; Рус. язык дел. общения. - Воронеж, 1995; Шварцкопф Б.С. Оф.-дел. язык // Культура рус. речи и эффективность общения. - М., 1996; Его же: Оф.-дел. стиль // Энц. Рус. яз. - М., 1997; Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. - М., 1997; Культура рус. речи. - М., 1997; Колтунова М.В. Язык и дел. общение. - М., 2000; Шугрина Е.С. Техника юридического письма. - М., 2000; Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М. Дел. переписка. - М.; Новосибирск, 2001; Ширинкина М.А. Вторичный дел. текст и его жанровые разновидности: дис. … канд. филол. наук. - Пермь, 2001.

Л.Р. Дускаева, О.В. Протопопова