- Звезда, которая всегда чётко знает, где север.

- С помощью этой звезды можно быстро установить, где север.

Полярная звезда - I

Поля́рная звезда́

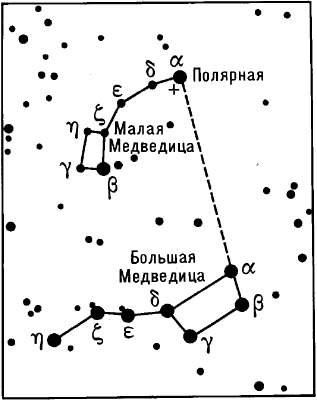

(α Малой Медведицы), звезда 2-й звёздной величины; ближайшая к Северному полюсу мира яркая звезда; находится на расстоянии около 1° от полюса, вследствие чего сохраняет почти неизменное положение на небе при видимом суточном вращении небесной сферы. Полярная звезда указывает направление на север и широту места наблюдения, которая приблизительно равна высоте Полярной звезды над горизонтом.

II

«Поля́рная звезда́»

1) литературный альманах, издававшийся А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым в 1823-25 в Санкт-Петербурге (3 выпуска). Среди сотрудников - А. С. Пушкин, И. А. Крылов, А. С. Грибоедов.

2) Альманах А. И. Герцена и Н. П. Огарёва (№ 1-7, Лондон, 1855-62; № 8, Женева, 1868). Назван в память одноименного декабристского альманаха. Публиковал общеполитические статьи, корреспонденции из России, исторические материалы, выступал за отмену крепостного права и освобождение крестьян с землёй, отмену цензуры. Переиздан факсимильно в 1966-68.

III

«Поля́рная звезда́»

еженедельный общественно-политический и культурно-философский журнал, декабрь 1905 - март 1906, Санкт-Петербург (14 номеров). Издатель - М. В. Пирожков; редактор - П. Б. Струве при участии С. Л. Франка. Статьи по проблемам современной философии, политики, культуры. Среди сотрудников - Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. А. Котляревский, П. И. Новгородцев, М. И. Туган-Барановский. Прекращён цензурой (в апреле-мае 1906 вместо «Полярной звезды» выходил журнал «Свобода и культура»; 8 номеров).

"ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" - альманах А. И. Герцена и Н. П. Огарева (. 1-7, Лондон, 1855-62; . 8, Женева, 1868). Назван в память декабристского альманаха того же названия (1823-25). Программа: освобождение крестьян с землей, отмена цензуры. Общеполитические статьи, корреспонденции из России, исторические материалы.

-----------------------------------

"ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" - один из лучших русских художественных альманахов пушкинской поры; издавался А. А. Бестужевым (см. Бестужевы) и К. Ф. Рылеевым в Петербурге в 1823-25 (вышло 3 книжки). Издание декабристской ориентации, "Полярная звезда" объединила наиболее значительных писателей эпохи ( А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, В. К. Кюхельбекер и др.).

-----------------------------------

ПОЛЯРНАЯ звезда - ? Малой Медведицы, звезда 2-й звездной величины; ближайшая к Северному полюсу мира яркая звезда; находится на расстоянии ок. 1 .от полюса, вследствие чего сохраняет почти неизменное положение на небе при видимом суточном вращении небесной сферы. Полярная звезда указывает направление на север и широту места наблюдения, которая приблизительно равна высоте Полярной звезды над горизонтом.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА (1855-1868) - «ПОЛЯ́РНАЯ ЗВЕЗДА́», альманах А. И. Герцена и Н. П. Огарева (№ 1-7, Лондон, 1855-62; № 8, Женева, 1868). Назван в память декабристского альманаха того же названия (1823-25). Программа: освобождение крестьян с землей, отмена цензуры. Общеполитические статьи, корреспонденции из России, исторические материалы.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА (декабристский альманах) - «ПОЛЯ́РНАЯ ЗВЕЗДА́», один из лучших русских художественных альманахов пушкинской поры; издавался А. А. Бестужевым (см. Бестужевы (см. БЕСТУЖЕВ Александр Александрович)) и К. Ф. Рылеевым (см. РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович) в Петербурге в 1823-25 (вышло 3 книжки). Издание декабристской ориентации, «Полярная звезда» объединила наиболее значительных писателей эпохи ( А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, В. К. Кюхельбекер и др.).

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА (звезда Малой Медведицы) - ПОЛЯ́РНАЯ ЗВЕЗДА́, a Малой Медведицы, звезда 2-й звездной величины; ближайшая к Северному полюсу мира яркая звезда; находится на расстоянии ок. 1 °от полюса, вследствие чего сохраняет почти неизменное положение на небе при видимом суточном вращении небесной сферы. Полярная звезда указывает направление на север и широту места наблюдения, которая приблизительно равна высоте Полярной звезды над горизонтом.

ПОЛЯРНАЯ КРАЧКА - ПОЛЯ́РНАЯ КРА́ЧКА (Sterna paradisaea), птица семейства чайковых. Размеры небольшие (около 35,5 см), крылья узкие и длинные, хвост также длинный, с глубокой выемкой. Окраска светлая, на голове черная шапочка; короткие ноги и длинный прямой клюв красного цвета.

Гнездятся полярные крачки по всей Арктике - в тундре, на побережьях и островах Северного Ледовитого океана. К югу в Атлантическом океане доходят до Нидерландов, в Тихом - до Командорских островов. В Сибири эти птицы проникают в глубь материка по Оби до Сургута, по Лене - до Якутска.

Полярная крачка - самый знаменитый путешественник не только среди птиц, но и среди всех мигрирующих животных. Чтобы добраться до мест зимовок, расположенных у берегов Антарктиды, птицам приходится преодолевать расстояние в 20 000, а некоторым - и в 30 000 километров. Крачки из Европы и Зап. Сибири летят на зимовку вдоль восточных побережий Атлантического океана до южной оконечности Африки и далее к югу. Восточносибирские птицы сначала летят на запад, огибая с севера Евразию, и только потом поворачивают на юг. У американских популяций полярных крачек маршрут проходит как вдоль восточных, так и вдоль западных побережий Сев. и Юж. Америки. Способы бионавигации (см. БИОНАВИГАЦИЯ), которые используют крачки, совершая столь длительные перелеты, требуют дальнейшего изучения.

конец, провал, полное фиаско

Ну, все, пришла к тебе полярная лисичка.

эвфем.; от писец, которое, в свою очередь, является контаминацией нецензурного и «песец» («голубой песец») - хищное млекопитающее с ценным мехом, обитающее в северных районах.

НОЧЬ, -и, о но́чи, в ночи́, мн. -и, -е́й, ж. Часть суток от захода до восхода солнца, между вечером и утром. Тёмная, глубокая н. До́ ночи и до но́чи. Уехать в ночь (ночью). На́ ночь (перед тем, как ложиться спать). На́ ночь глядя (поздно вечером). Спокойной (или покойной, доброй) ночи! (пожелание спокойно спать ночью).

Поля́рная ночь - период, когда Солнце зимой на больших широтах не поднимается над горизонтом и прямое солнечное освещение отсутствует. Продолжается от 23 суток на 68°с. ш. до 176 суток на Северном полюсе. Аналогичное явление наблюдается в Южном полушарии, но в другое полугодие.

* * *

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ - ПОЛЯ́РНАЯ НОЧЬ, период, когда Солнце зимой на больших широтах не поднимается над горизонтом и прямое солнечное освещение отсутствует. Продолжается от 23 сут на 68 °с. ш. до 176 сут на Северном полюсе. Аналогичное явление наблюдается в Южном полушарии, но в другое полугодие.

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ - период, когда Солнце зимой на больших широтах не поднимается над горизонтом и прямое солнечное освещение отсутствует. Продолжается от 23 сут на 68 .с. ш. до 176 сут на Северном полюсе. Аналогичное явление наблюдается в Южном полушарии, но в другое полугодие.

Часть года за Полярным кругом, в течение которой солнце не восходит.

- Так вот какова она, полярная ночь! Тьмы настоящей нет, перед глазами не черно. Впереди и всюду серо-голубая завеса (Пинегин. Георгий Седов).

Поля́рная сова́ - то же, что белая сова.

* * *

ПОЛЯРНАЯ СОВА - ПОЛЯ́РНАЯ СОВА, то же, что белая сова (см. БЕЛАЯ СОВА).

ПОЛЯРНАЯ СОВА - то же, что белая сова.

ПОЛЯ́РНИК, полярника, муж. (неол.). Участник полярных экспедиций, исследователь полярных стран, зимовщик полярной станции.

ПОЛЯ́РНИК, -а, муж. Участник полярной экспедиции, работник полярной станции. Лагерь полярников.

| жен. полярница, -ы.

ПОЛЯ́РНИК, -а, м

Исследователь земель, находящихся рядом с полюсом, - человек, работающий в составе экспедиции, группы исследователей в Арктике, Антарктике.

Полярники на Антарктиде работают 2-3 года.

ПОЛЯ́РНИК -а; м. Исследователь полярных стран, участник полярных экспедиций, зимовщик полярной станции. Герой-полярник. Полярник-подводник. Лётчик-полярник. Исследования советских полярников.

-а, м.

Участник полярной экспедиции, зимовщик полярной станции.

[Я] в 1926 году оказался начальником экспедиции на необитаемом острове Врангеля, где мне было поручено организовать советское поселение. Так я стал полярником. Ушаков, По нехоженой земле.

поля́рник, поля́рники, поля́рника, поля́рников, поля́рнику, поля́рникам, поля́рником, поля́рниками, поля́рнике, поля́рниках

ПОЛЯ́РНИЦА, полярницы (неол.). женск. к полярник.

поля́рница, поля́рницы, поля́рниц, поля́рнице, поля́рницам, поля́рницу, поля́рницей, поля́рницею, поля́рницами, поля́рницах

ПОЛЯРНОЕ МОРЕ - такое название носят два водных пространства, помещающихся на полюсах земли: Сев. Ледов. океан омывает север. побережья Европы, Азии и Америки, заним. площ. 18 милл. кв. вер.; Южн. Ледов. ок. естественных границ не имеет, заключаясь в южном полярном круге.

Поля́рное плато́ - равнинная поверхность ледникового покрова Антарктиды, в центре которого находится Южный полюс. Высота до 3000 м, толщина льда 1500-3000 м. Научная станция США Амундсен-Скотт (с 1957).

* * *

ПОЛЯРНОЕ ПЛАТО - ПОЛЯ́РНОЕ ПЛАТО́, равнинная поверхность ледникового покрова Антарктиды, в центре которого находится Южный полюс. Высота до 3000 м, толщина льда 1500-3000 м. Научная станция США Амундсен-Скотт (с 1957).

ПОЛЯРНОЕ ПЛАТО - равнинная поверхность ледникового покрова Антарктиды, в центре которого находится Южный полюс. Высота до 3000 м, толщина льда 1500-3000 м. Научная станция США Амундсен-Скотт (с 1957).

Поля́рное сия́ние - быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба, наблюдаемое временами преимущественно в высоких широтах. Происходит в результате свечения разреженных слоёв воздуха на высотах 90-1000 км под действием протонов и электронов, проникающих в атмосферу из космоса.

* * *

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ - ПОЛЯ́РНОЕ СИЯ́НИЕ, быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба, наблюдаемое временами преимущественно в высоких широтах. Происходит в результате свечения разреженных слоев воздуха на высотах 90-1000 км под действием протонов и электронов, проникающих в атмосферу (см. АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ) из космоса.

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ - быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба, наблюдаемое временами преимущественно в высоких широтах. Происходит в результате свечения разреженных слоев воздуха на высотах 90-1000 км под действием протонов и электронов, проникающих в атмосферу из космоса.

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ - поразительное явление свечения, наблюдаемое на небе, чаще всего в полярных областях. В Северном полушарии его называют также северным сиянием, а в высоких широтах Южного полушария - южным. Предполагается, что этот феномен существует также и в атмосферах других планет, например Венеры. Природа и происхождение полярных сияний - предмет интенсивных исследований, и в этой связи были разработаны многочисленные теории. Явление свечения, до некоторой степени близкое полярным сияниям, называемое "свечением ночного неба", можно наблюдать при помощи специальных приборов на любой широте.

Формы полярных сияний. В последние годы полярные сияния наблюдались визуально и фотографировались, в частности с применением прибора нового типа, называемого "аппаратом кругового обзора". Полярные сияния имеют весьма разнообразные формы, включая проблески, пятна, однородные дуги и полосы, пульсирующие дуги и поверхности, всполохи, лучи, лучистые дуги, драпри и короны. Свечение, как правило, начинается в виде сплошной дуги, которая является одной из самых обычных форм и не имеет лучистой структуры. Яркость может быть довольно постоянной во времени или же пульсировать с периодом менее минуты. Если яркость сияния увеличивается, однородная форма часто распадается на лучи, лучистые дуги, драпри или короны, в которых лучи как бы сходятся к вершине. Всполохи в форме быстро движущиеся вверх волн света часто венчаются короной.

Высотное и широтное распространение. Расчеты, выполненные на основе множества фотонаблюдений на Аляске, в Канаде и особенно в Норвегии, показывают, что ок. 94% полярных сияний приурочено к высотам от 90 до 130 км над земной поверхностью, хотя для разных форм полярных сияний характерно свое собственное высотное положение. Максимальная до сих пор зарегистрированная высота появления полярного сияния - ок. 1130 км, минимальная - 60 км.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ СИЯНИЙ в Северном полушарии. Изохазмы соответствуют среднему годовому количеству полярных сияний. Например, в центральных районах США полярные сияния наблюдаются в среднем около пяти раз в год.

Герман Фриц и Гарри Вестайн на основе большого числа наблюдений в Арктике установили географические закономерности встречаемости полярных сияний, охарактеризовали их относительную частоту в каждой конкретной точке как среднее за год количество суток их появления. Линии равной частоты возникновения полярных сияний (изохазмы) имеют форму несколько деформированных окружностей с центром, примерно совпадающим с Северным магнитным полюсом Земли, находящимся в районе Туле в северной Гренландии (см. рис.). Изохазма максимальных частот проходит через Аляску, Большое Медвежье озеро, пересекает Гудзонов залив, южную часть Гренландии и Исландию, север Норвегии и Сибири. Аналогичная изохазма максимальных частот полярных сияний для Антарктического региона была выявлена во время исследований, проводившихся в рамках Международного геофизического года (МГГ, июль 1957 - декабрь 1958). Эти пояса максимальной частоты полярных сияний, представляющие собой почти правильные кольца, называются северной и южной зонами полярных сияний. Наблюдения во время МГГ подтвердили, что полярные сияния появляются почти одновременно в обеих зонах. Некоторые исследователи высказывали предположение о существовании спиралевидной или двойной кольцевой зоны полярных сияний, не получившее, однако, подтверждения. Полярные сияния могут проявляться и вне упомянутых зон (см. ниже). Исторические материалы свидетельствуют о том, что полярные сияния иногда отмечались даже на весьма низких широтах, например, на п-ове Индостан.

См. также ГЕОМАГНЕТИЗМ. Активность полярных сияний и связанные с ними явления. Полярные сияния исследуются с помощью радиолокаторов. Радиоволны с частотами от 10 до 100 МГц при определенных условиях отражаются областями ионизации, которые возникают в высоких слоях атмосферы под воздействием полярных сияний. При использовании высокочастотных радиосигналов и антенн дальнего действия можно получать отраженные волны на частотах до 800 МГц. Радиолокационным методом ионизация обнаруживается даже днем при солнечном освещении, а также фиксируются очень быстрые перемещения полярных сияний. Результаты фото- и радиолокационных наблюдений свидетельствуют, что активность полярных сияний подвержена как суточным, так и сезонным изменениям. Максимальная активность в течение суток отмечается ок. 23 ч, сезонный же пик активности приходится на дни равноденствия и близкие к ним временные интервалы (март - апрель и сентябрь - октябрь). Эти пики активности полярных сияний повторяются через относительно правильные промежутки, а продолжительность основных циклов составляет примерно 27 дней и ок. 11 лет. Все эти цифры показывают, что существует корреляция между полярными сияниями и изменениями магнитного поля Земли, поскольку пики их активности совпадают, т.е. полярные сияния обычно возникают в периоды высокой активности магнитного поля, которые называются "возмущениями" и "магнитными бурями". Именно во время сильных магнитных бурь полярные сияния прослеживаются в более низких, чем обычно, широтах. Пульсирующие полярные сияния обычно сопровождаются пульсациями магнитного поля и очень редко - слабыми свистящими звуками. Они, по-видимому, также генерируют радиоволны с частотой 3000 МГц. Ионосферные наблюдения в радиоволновом диапазоне показывают, что на высотах 80-150 км во время полярных сияний повышается ионизация. Наблюдения, проводимые при помощи геофизических ракет, указывают, что плотные ядра повышенной ионизации вдоль силовых линий магнитного поля связаны с полярными сияниями, а при интенсивных полярных сияниях температура верхних слоев атмосферы возрастает.

Интенсивность свечения и цвет. Интенсивность свечения полярных сияний обычно оценивается визуально и выражается в баллах по принятой международной шкале. Слабые полярные сияния, по интенсивности свечения приблизительно соответствующие Млечному Пути, оцениваются в I балл. Полярные сияния с интенсивностью, аналогичной лунной совещенности тонких перистых облаков - в II балла, а кучевых облаков - в III балла, свету полной Луны - в IV балла. Так, например, интенсивность в III балла, исходящая от дуги полярного сияния, соответствует свету нескольких микросвечей на 1 кв. см. Объективным методом определения интенсивности свечения полярного сияния является измерение суммарной освещенности с помощью фотоэлементов. Установлено, что соотношение интенсивности самых ярких к самым слабым полярным сияниям составляет 1000:1. Полярные сияния интенсивностью свечения в I, II и III (близ нижней границы) балла не кажутся разноцветными, так как интенсивность отдельных цветов в них ниже порога восприятия. Полярные сияния с интенсивностью свечения в IV и III (у верхней границы) балла кажутся цветными, как правило желтовато-зелеными, иногда - фиолетовыми и красными. С тех пор как в 1867 Андерс Ангстрем впервые направил спектроскоп на полярные сияния, в них было обнаружено и исследовано большое число спектральных линий и полос. Основная часть излучения испускается азотом и кислородом, главными компонентами высоких слоев атмосферы. Атомарный кислород обычно придает полярным сияниям желтоватые тона, иногда окраска вообще отсутствует, в спектре появляется зеленая линия с длиной волны 5577 , а также бывают красные лучистые полярные сияния с длиной волны 6300 (тип А). Сильное излучение молекулярного азота на волнах 4278 и 3914 наблюдается в красных и фиолетовых полярных сияниях в нижней части дуг или драпри (тип В). В некоторых формах полярных сияний обнаружено излучение водорода, что важно для понимания природы полярных сияний, так как эта эмиссия указывает на поступление потока протонов.

См. также СПЕКТРОСКОПИЯ. Теории происхождения полярных сияний. Как упоминалось выше, уже давно было известно, что проявления полярных сияний и возмущения магнитного поля Земли, или магнитные бури, имеют некоторые важные общие характеристики. Поэтому любая теория, предлагаемая для объяснения одного из этих явлений, должна объяснять и другое. Частота проявления возмущений магнитного поля Земли и полярных сияний с периодом 27 дней и 11-летний цикл указывают на связь этих явлений с солнечной деятельностью, поскольку период вращения Солнца составляет ок. 27 суток, а солнечная активность подвержена колебаниям циклического характера со средним периодом ок. 11 лет. Тот факт, что как полярные сияния, так и возмущения магнитного поля Земли концентрируются в одних и тех же поясах, приводит к выводу, что те и другие вызваны воздействием движущихся с высокой скоростью электрически заряженных частиц (протонов и электронов), испускаемых активными областями на Солнце (вспышками) и проникающих в зоны полярных сияний под воздействием магнитного поля Земли

(см. также

КОСМОСА ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ). Эта идея была выдвинута Ойгеном Гольдштайном еще в 1881 и получила подтверждение в результате лабораторных экспериментов, впервые проведенных Кристианом Биркеланном. Он поместил внутрь катодной трубки железный шар, названный им "терреллой", который является моделью Земли и представляет собой электромагнит, покрытый оболочкой, фосфоресцирующей под действием катодных лучей. Когда Биркеланн подвергал шар действию катодных лучей, испускаемых непосредственно в камере, они падали на поверхность шара вокруг магнитных полюсов, образуя пояса свечения, подобные поясам полярных сияний. Позднее математическая разработка этой проблемы была реализована Карлом Фредериком Стермером. Она получила известность как теория Биркеланна - Стермера, однако содержала в своей основе допущение, что от Солнца исходит поток частиц с одинаковыми электрическими зарядами. Правомерность этого допущения весьма спорна, так как такой поток частиц не мог бы приблизиться к Земле из-за электростатического отталкивания между одноименно заряженными частицами. Фредерик А. Линдеман предположил в 1919, что поток заряженных частиц в целом электрически нейтрален, так как состоит из одинакового количества положительных и отрицательных зарядов. Эта идея была развита Сидни Чепменом и Винсентом С.А.Ферраро и несколько модифицирована Дэвидом Ф.Мартином. Тем не менее и эта теория тоже вызывает сомнения. Она предполагает существование вакуума в экзосфере и за пределами атмосферы, однако недавние наблюдения в этих областях пространства указывают на наличие заряженных частиц. Некоторыми исследователями была выдвинута гипотеза, согласно которой облако солнечного газа (плазмы), которое, вероятно, состоит из электронов и протонов, может приближаться к нашей планете на расстояние около шести земных радиусов от центра Земли. При воздействии плазмы на магнитное поле Земли возникают магнитогидродинамические волны. Эти волны и ускоренные заряженные частицы, движущиеся вдоль геомагнитных силовых линий, вызывают магнитные бури. Ускоренные частицы проникают до высоты ок. 95 км в зоны полярных сияний, образуя плотные ядра ионизации вдоль геомагнитных силовых линий и вызывая электромагнитную эмиссию полярных сияний в результате взаимодействия с основными компонентами верхних слоев атмосферы - кислородом и водородом. Тороидальная область распространения заряженных частиц, окружающая Землю (т.н. радиационный пояс Ван Аллена), также может играть важную роль, особенно в качестве причины возникновения возмущений геомагнитного поля и связанных с ними полярных сияний. Ультрафиолетовое излучение Солнца, метеоры и ветры в высоких слоях атмосферы рассматривались в качестве возможных причин образования полярных сияний. Тем не менее ни одно из названных явлений не может быть первичной причиной, так как магнитуды их изменений недостаточно велики, чтобы объяснить основные характеристики полярных сияний. Необходимо проводить дальнейшие наблюдения в высоких слоях атмосферы Земли и за ее пределами с применением ракет и искусственных спутников, изучать радиоизлучение, а также рентгеновское излучение Солнца и поведение высокоэнергетических частиц в стратосфере - с помощью метеозондов во время магнитных бурь и при появлении полярных сияний.

Искусственные "полярные сияния". Свечения, подобные полярным сияниям, возникали в результате ядерных взрывов в высоких слоях атмосферы, проводившихся министерством обороны США во время МГГ. Эти эксперименты были важны для изучения радиационного пояса Ван Аллена и природы естественных полярных сияний. Такого рода сияния наблюдались в районе островов Мауи (Гавайские о-ва) и Апиа (о-ва Самоа) вскоре после ядерных взрывов "Тик" и "Ориндж", которые проводились на высотах ок. 70 и 40 км над атоллом Джонстон в центральной части Тихого океана 1 и 12 августа 1958. Свечение, видимое над Апиа 1 августа, состояло из дуги малинового цвета и лучей, которые сначала были фиолетовыми, затем красными и постепенно переходили в зеленые. Другие искусственно вызванные сияния, связанные со взрывами "Аргус I, II и III", проведенными на высоте ок. 480 км 27 и 30 августа и 6 сентября 1958, наблюдались в районе взрывов в южной части Атлантического океана. Цвет их был красным с примесью желтовато-зеленого. Во время взрыва "Аргус III" красное искусственное сияние наблюдалось также около Азорских о-вов, на противоположном от места взрыва конце соответствующих силовых линий магнитного поля Земли (т.е. на территории, геомагнитно сопряженной с данной). Эти наблюдения ясно показывают, что искусственные сияния в районе взрыва и на геомагнитно сопряженной с ним территории были вызваны такими высокоэнергетическими частицами, как электроны, образовавшиеся в результате b-распада при ядерном взрыве. Иными словами, частицы с высокой энергией, образовавшиеся в результате взрыва, двигались вдоль силовых линий геомагнитного поля, формируя искусственные радиационные пояса Ван Аллена, и привели к образованию "полярных сияний" на обоих концах силовых линий. Судя по высоте появления и цветовой гамме этих сияний, можно предположить, что причиной их возникновения является возбуждение атмосферного кислорода и азота в результате соударений с заряженными частицами, обладающими высокой энергией, что имеет большое сходство с механизмом образования естественных полярных сияний. С упомянутыми взрывами в высоких слоях атмосферы, особенно с экспериментами "Тик" и "Ориндж", были связаны также существенные возмущения магнитного поля Земли и ионосферы. Таким образом, в результате проведенных экспериментов была получена важная информация о естественных полярных сияниях и связанных с ними явлениях. Существует еще один антропогенный феномен свечения высоких слоев атмосферы, обусловленный выбросами ракетами газообразного натрия или калия. Это явление можно назвать искусственным свечением в отличие от искусственного полярного сияния, так как его причины близки к тем, которые вызывают естественное свечение воздуха.

ЛИТЕРАТУРА

Исаев С. И., Пушков Н. В. Полярные сияния. М., 1958 Омхольт А. Полярные сияния. М., 1974 Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о вселенной. М., 1980

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ, быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба, наблюдаемое временами преимущественно в высоких широтах (зоны полярного сияния располагаются на ~23° от полюсов). Происходит в результате свечения разреженных слоев воздуха на высотах 90-1000 км под действием протонов и электронов, проникающих в атмосферу из космоса.

ж.

1. отвлеч. сущ. по прил. полярный 4.

2. Связь с двумя противоположными полюсами [полюс 1., 3.].

3. Способность некоторых тел проявлять известные свойства в одних точках своей поверхности с большей интенсивностью, чем в других.

ПОЛЯ́РНОСТЬ, полярности, мн. нет, жен. (книжн.). отвлеч. сущ. к полярный во 2 знач.; полная противоположность (взаимодействующих сил, взглядов, мнений). Полярность мнений. Полярность интересов.

ПОЛЯ́РНОСТЬ -и; ж.

1. к Поля́рный (3-4 зн.). П. мнений. П. намагниченных тел.

2. О противоположных свойствах, чертах характера и т.п. Столкновение полярностей. Две полярности одной и той же идеи. / Разг. О человеке. Это моя психологическая п.

* * *

поля́рность (биол.), ориентация в пространстве морфологических процессов и структур организмов, приводящая к возникновению морфофизиологических различий на противоположных концах (или сторонах) клеток, тканей, органов и организма в целом. Например, у семенных растений полярность проявляется уже в зиготе и зародыше, где формируются 2 полярно противоположных органа - листовая почка и корень.

* * *

ПОЛЯРНОСТЬ - ПОЛЯ́РНОСТЬ, в биологии - ориентация в пространстве морфологических процессов и структур организмов, приводящая к возникновению морфофизиологических различий на противоположных концах (или сторонах) клеток, тканей, органов и организма в целом. Напр., у семенных растений полярность проявляется уже в зиготе (см. ЗИГОТА) и зародыше, где формируются 2 полярно противоположных органа - листовая почка и корень.

ПОЛЯРНОСТЬ - в биологии - ориентация в пространстве морфологических процессов и структур организмов, приводящая к возникновению морфофизиологических различий на противоположных концах (или сторонах) клеток, тканей, органов и организма в целом. Напр., у семенных растений полярность проявляется уже в зиготе и зародыше, где формируются 2 полярно противоположных органа - листовая почка и корень.

-и, ж.

1. физ.

Свойство по прил. полярный (во 2 знач.).

2. Противоположность.

Полярность мнений.

◊

Как это ни парадоксально, каждый английский урбанист - деревенский человек, может быть, по закону психологической полярности. Шагинян, Брюссельская Всемирная выставка 1958 г.

Ищи в добродетели зло, в зле - добродетель, в любви - нравственность или безнравственность, в столкновении

полярностей - истину. Бондарев, Предельные ситуации.

нлп Разyм сpавнивает сенсоpные данные с хpанимыми им моделями или идеями того, как pеальность воспpинималась и была оpганизована pаньше. Полyчив сенсоpное впечатление, pазyм сpавнивает его с запомненными обpазами. Если человек сначала замечает совпадения, это называется позитивной pеакцией. Если человек сначала замечает pазличия, это называется негативной pеакцией или поляpностью. (Есть также веpоятность нейтpальной pеакции, если стимyл не имеет для человека кинестетического значения.) Если основным паттеpном является выяснение в пеpвyю очеpедь того, что именно невеpно по сpавнению с идеальными обpазами, поляpно pеагиpyющих обычно называют сопpотивляющимися, споpщиками или скептиками. Все эти тpи паттеpна пpиобpетенные и могyт быть изменены с любого на любой в зависимости от того, что тpебyется.

см. противоположность 2

Syn: см. контраст

ПОЛЯРНОСТЬ и, ж. polarite f., нем. Polarität.

1. спец. Обладание двумя противоложными полюсами. БАС-1. В естествоучении называют полярностью действий и веществ противоположность составных их начал, например, внутренность и наружность, которыя именно этой противоположностью взаимно определяют существование предмета. Греч Чт. о рус. яз. 1840 1 13.

2. перен. Противоположность. Полярность мнений. БАС-1. Как две полярности одной и той же силы, как две противоположные крайности одной и той же идеи - идеи действительности, мы представили "Тараса Бульбу" и "Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем".Белинский "Горе от ума" Грибоедова. Можете наблюдать их <героев Достоевского> с пресловутой полярностью - с бесчеловечным хамством и отчаянным благородством. В.Зубчанинов Повесть о прожитом. // Октябрь 1997 8 107.

3. спец. Способность некоторых тел проявлять известные свойства в некоторых точках (полюсах) своей поверхности с большей интенсивностью, чем в других. БАС-1. - Лекс. САН 1847: поля/рность.

ПОЛЯРНОСТЬ (фр., от лат. polaris - полярный). 1) противоположность двух сил или свойств, находящихся во взаимном отношении. 2) присутствие двух полюсов с противоположными притягательными и отталкивающими свойствами. 3) наклонение направления свободно двигающихся магнитов к магнитным полюсам земли.

Поля́рные зо́ри - город (с 1991) в России, Мурманская область. Железнодорожная станция. 17,0 тыс. жителей (1998). Основан в 1968 в связи со строительством Кольской АЭС.

* * *

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ - ПОЛЯ́РНЫЕ ЗО́РИ, город (с 1991) в Российской Федерации, Мурманская обл. Железнодорожная станция. Население 16,6 тыс. человек (2002). Основан в нач. 1970-х гг. в связи со строительством Кольской АЭС.

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ - город (с 1991) в Российской Федерации, Мурманская обл. Железнодорожная станция. 19,4 тыс. жителей (1989). Основан в нач. 1970-х гг. в связи со строительством Кольской АЭС.

Поля́рные координа́ты - см. Координаты.

* * *

ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ - ПОЛЯ́РНЫЕ КООРДИНА́ТЫ, см. Координаты (см. КООРДИНАТЫ (в геодезии)).

ПОЛЯРНЫЕ Координаты - см. Координаты.

Поля́рные круги́ (Северный и Южный), параллели в Северном и Южном полушариях с широтами 66°33'. В Северном полушарии в день зимнего солнцестояния (21-22 декабря) к северу от полярного круга Солнце не восходит, а в день летнего солнцестояния (21-22 июня) не заходит. Аналогичные явления наблюдаются в Южном полушарии.

* * *

ПОЛЯРНЫЕ КРУГИ - ПОЛЯ́РНЫЕ КРУГИ́ (Северный и Южный), параллели в Северном и Южном полушариях с широтами 66 °33". В Северном полушарии в день зимнего солнцестояния (21-22 декабря) к северу от полярных кругов Солнце не восходит, а в день летнего солнцестояния (21-22 июня) не заходит. Аналогичные явления наблюдаются в Южном полушарии.

ПОЛЯРНЫЕ КРУГИ (Северный и Южный) - параллели в Северном и Южном полушариях с широтами 66 .33 . В Северном полушарии в день зимнего солнцестояния (21-22 декабря) к северу от полярных кругов Солнце не восходит, а в день летнего солнцестояния (21-22 июня) не заходит. Аналогичные явления наблюдаются в Южном полушарии.

ПОЛЯРНЫЕ КРУГИ (Северный и Южный), параллели в Северных и Южных полушариях с широтами 66°33'. В Северном полушарии в день зимнего солнцестояния (21-22 декабря) к Северу от полярного круга Солнце не восходит, а в день летнего солнцестояния (21-22 июня) не заходит (аналогичные явления - в Южном полушарии).

Язык и речь обладают рядом полярных свойств:

1) язык идеален, чувственно не воспринимаем, речь - материальна, чувственно воспринимаема;

2) язык абстрактен, обозначает отвлеченные сущности, понятия, поля, речь конкретна, употребляется ситуативно, функционирование единиц всегда конкретизирует, уточняет, определяет их;

3) язык потенциален, он предлагает варианты, возможности, но не реализует их, речь реальна, т.к. она реализует возможности языка;

4) язык консервативен, относительно устойчив, изменяется через речь, речь динамична, изменчива в гораздо большей степени, чем язык;

5) язык социален, предназначен для социума и используется в нем; речь индивидуальна, принадлежит конкретному индивидууму - носителю языка.

Поля́рные ста́нции - в Арктике и Антарктике. Ведут систематические аэрометеорологические, актинометрические, геомагнитные, гидрологические, гляциологические и в отдельных случаях биологические и медицинские наблюдения. Первые полярные станции созданы в период первого Международного полярного года (1882-83). К 1990 в Арктике работало около 200 полярных станций (из них свыше половины - российские). В Антарктике основная сеть полярных станций создана в период МГГ (1957-58) и в последующие годы; к 1990 - 48 постоянных (зимовочных) станций. В 1992 в Антарктике действовало 5 российских полярных станций.

* * *

ПОЛЯРНЫЕ СТАНЦИИ - ПОЛЯ́РНЫЕ СТА́НЦИИ, в Арктике (см. АРКТИКА (полярная область)) и Антарктике (см. АНТАРКТИКА). Ведут систематические аэрометеорологические, актинометрические (см. АКТИНОМЕТРИЯ), геомагнитные, гидрологические (см. ГИДРОЛОГИЯ), гляциологические (см. ГЛЯЦИОЛОГИЯ) и в отдельных случаях биологические и медицинские наблюдения. Первые полярные станции созданы в период 1-го Международного полярного года (см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД (МПГ)) (1882-83). К 1990 в Арктике работало ок. 200 полярных станций (из них свыше половины - российские). В Антарктике основная сеть полярных станций создана в период Международного геофизического года (см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД (МГГ)) (1957-58) и в последующие годы; к 1990 - 48 постоянных (зимовочных) станций. В 1992 в Антарктике действовало 5 российских полярных станций.

ПОЛЯРНЫЕ СТАНЦИИ - в Арктике и Антарктике. Ведут систематические аэрометеорологические, актинометрические, геомагнитные, гидрологические, гляциологические и в отдельных случаях биологические и медицинские наблюдения. Первые полярные станции созданы в период 1-го Международного полярного года (1882-83). К 1990 в Арктике работало ок. 200 полярных станций (из них свыше половины - российские). В Антарктике основная сеть полярных станций создана в период Международного геофизического года (1957-58) и в последующие годы; к 1990 - 48 постоянных (зимовочных) станций. В 1992 в Антарктике действовало 5 российских полярных станций.

Противоположные черты, присущие разным функциональным стилям: непринужденность - официальность; точность - расплывчатость называния; эмоциональность - бесстрастность; конкретность - абстрактность; субъективность - объективность; образность - безо́бразность, подчеркнутая логичность, призывность речи.