м.

см. реформаты

реформа́т, реформа́ты, реформа́та, реформа́тов, реформа́ту, реформа́там, реформа́том, реформа́тами, реформа́те, реформа́тах

реформа́т

род. п. -а "приверженец кальвинистского вероисповедания", уже у Петра I (Смирнов 264). Через польск. reformat из лат. reformātus "преобразованный".

РЕФОРМА́ТКА, реформатки (церк.). женск. к реформат.

реформа́тка, реформа́тки, реформа́ток, реформа́тке, реформа́ткам, реформа́тку, реформа́ткой, реформа́ткою, реформа́тками, реформа́тках

I м.

1. Тот, кто осуществляет реформу, является её инициатором.

2. разг.

Тот, кто склонен к различного рода реформам, изменениям чего-либо.

II м.

1. Приверженец Реформации.

2. Представитель Реформации.

РЕФОРМА́ТОР, реформатора, муж. (книжн.).

1. Преобразователь, лицо, осуществившее реформу чего-нибудь. Петр Первый был крупным реформатором.

|| Человек, склонный к реформам. - Скоро приехал… наследник имения… страшный реформатор. «Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок.» Гоголь.

2. Деятель церковной реформации (ист.).

РЕФОРМА́ТОР, -а, муж. Человек, к-рый осуществляет реформу чего-н., преобразователь в какой-н. области.

| прил. реформаторский, -ая, -ое.

РЕФОРМА́ТОР1́, -а, м

Человек, который осуществляет или осуществил преобразование в какой-л. сфере общественной жизни, области знаний;

Син.: преобразователь.

Пушкин - великий реформатор русской литературы.

РЕФОРМА́ТОР2́, -а, м

Человек, который является инициатором преобразований в какой-л. сфере общественно-политической жизни и руководит их осуществлением;

Син.: преобразователь;

Ант.: консерватор.

Деятельность реформатора неблагодарна, почти никогда она не бывает оценена по достоинству при его жизни.

РЕФОРМА́ТОР -а; м. [лат. reformator]

1. Деятель, осуществивший реформу (реформы) в какой-л. области; преобразователь. Пушкин - р. русского литературного языка. Петр I - великий р. России.

2. Человек, который проводит, осуществляет реформу чего-л.

-а, м.

Деятель, осуществивший реформу (реформы), преобразования в какой-л. области; преобразователь.

Пушкин является полным реформатором языка. Белинский, Грамматические разыскания В. А. Васильева.

[лат. reformator]

реформа́тор, реформа́торы, реформа́тора, реформа́торов, реформа́тору, реформа́торам, реформа́тором, реформа́торами, реформа́торе, реформа́торах

см. преобразователь

РЕФОРМАТОР а, м. reformateur m.

1. Лицо, проводящее реформу, осуществляющее преобразования в какой-л. области; преобразователь. БАС-1. Неужели ты до сих пор считаешь себя Мессией и реформатором. 1869. Е. Герцен. // ЛН 63 426. || Тот, кто склонен к различного рода реформам, изменениям чего-л. Скоро приехал .. наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Гоголь Старосвет. помещики. Муравьев не был ни администратором, ни реформатором; он был разрушителем и умел ломать превосходно. Вообще эта натура была революционная. Задумав очистить министерство от лиц, он очистил его от идей. Шелгунов Восп. 186.

2. Деятель или сторонник реформации 16 века в Западной Европе. - Лекс. Даль-1: реформатор; Даль-3: реформа/тор.

- «Перестройщик» экономики.

- Хирург, оперирующий всю страну разом и без наркоза.

- Преобразователь государства.

- Фильм Александра Довженко «Вася-...».

прил.

1. соотн. с сущ. реформа, реформатор I, связанный с ними

2. Свойственный реформе, реформатору [реформатор I], характерный для них.

3. Состоящий из реформаторов [реформатор I].

РЕФОРМА́ТОРСКИЙ, реформаторская, реформаторское (книжн.). прил. к реформатор; направленный к реформе чего-нибудь. Реформаторские попытки.

РЕФОРМА́ТОР, -а, м. Человек, к-рый осуществляет реформу чего-н., преобразователь в какой-н. области.

РЕФОРМА́ТОРСКИЙ -ая, -ое. к Рефо́рма и Реформа́тор. Р-ая деятельность композитора в области симфонической музыки. Преобразования осуществляются реформаторским, а не революционным путём.

-ая, -ое.

1. прил. к реформатор.

Мы в полной мере оцениваем значение реформаторской деятельности Чайковского, заложившего начало симфонического развития в балетной музыке. Лавровский, «Сейф» творческого дара.

2. Связанный с реформой (реформами).

Наоборот, рабочему классу выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении прошли именно не реформаторским, а революционным путем, ибо реформаторский путь есть путь затяжек, проволочек, мучительно-медленного отмирания гниющих частей народного организма. Ленин, Две тактики социал-демократии в демократической революции.

реформа́торский, реформа́торская, реформа́торское, реформа́торские, реформа́торского, реформа́торской, реформа́торских, реформа́торскому, реформа́торским, реформа́торскую, реформа́торскою, реформа́торскими, реформа́торском, реформа́торск, реформа́торска, реформа́торско, реформа́торски

РЕФОРМАТОРСКИЙ

Фамилия семинарского происхождения. Свидетельство учености духовного начальства; присваивалась будущим служителям православной церкви, которая между тем никакой реформации признавала. (Ф)

РЕФОРМАТОРСКИЙ ая, ое. reformateur m.

1. Отн. к реформатору, свойственный ему. БАС-1.

2. Отн. к реформе, связанный с реформой. реформой. БАС-1. Мысль об освобождении жизни от излишних опекательств вовсе не новая; она составляет самый явственный и непременный результат реформаторских усилий последнего времени. Салт. Письма о провинции. Петербуржцы - с реформаторскими замыслами и европейскими мыслями цивилизирования народа. Мещерский Лорд 4 271. - Лекс. Уш. 1939: реформа/торский.

РЕФОРМАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ - возникла в ХVІ в. в Швейцарии и явилась сперва, как и лютеранская церковь, протестом против продажи папских индульгенций (отпущение грехов). Во главе реформатского движения стали Цвингли, а затем Кальвин. Реформатское учение, раскинувшись на громадном пространстве, в разных местах получило разное толкование, но общий основной тип сохранился повсюду: простота внешней обстановки; замена епископата пресвитериями и синодами; в таинстве евхаристии приобщение к телу Христ. и крови признается лишь духовное, верою; наконец преобладание практически-религиозн. целей над теоретически-догматическими.

Реформатские церкви

(Reformed Churches), группа церквей, в осн. протестантских, придерживающихся учения франц. протест, теолога Жана Кальвина (1509- 64) и пресвитерианской формы управления. Единств, источником религ. истины Р.ц. провозглашают Священное писание, при этом они отрицают посредническую роль духовенства в спасении верующего (предопределение), утверждая тезис об оправдании одной верой. Р.ц., существующие во мн. странах, насчитывают ок. 20 млн. полноправных членов.

прил.

1. соотн. с сущ. реформатство, реформаты, связанный с ними

2. Свойственный реформатству, характерный для него.

3. Принадлежащий реформатам.

РЕФОРМА́ТСКИЙ, реформатская, реформатское.

1. прил. к реформация (ист.). Реформатские войны.

2. прил., по знач. связанное с религиозным учением разновидности протестантской церкви, основанной Кальвином и Цвингли (церк.). Реформатская церковь.

реформа́тский, реформа́тская, реформа́тское, реформа́тские, реформа́тского, реформа́тской, реформа́тских, реформа́тскому, реформа́тским, реформа́тскую, реформа́тскою, реформа́тскими, реформа́тском, реформа́тск, реформа́тска, реформа́тско, реформа́тски

РЕФОРМА́ТСКИЙ Ал-др Ал-др. (1900-78) - лингвист, педагог, д-р филол. наук, один из создателей Моск. фонологич. школы. В 1920 был учеником Р. О. Якобсона в театр. школе при 1-м Гос. т-ре РСФСР. Член моск. кружка ОПОЯЗ (Об-во изучения поэтич. языка) и Моск. лингвистич. кружка. Работал в издательствах. В 30-е гг. Р. становится членом кафедры рус. яз. МГПИ, где под рук. Р. И. Аванесова работало большинство членов Моск. фонологич. школы. В 1935 на этой кафедре проходит дискуссия о фонеме, в к-рой Р. был осн. докладчиком. С 1950 Р. - сотрудник Ин-та языкознания АН СССР. Руководил эксперим.-фонетич. лабораторией в МГУ; разрабатывал теорию фонемы. Р. разграничивал перцептивные и сигнификативные позиции. Он был одним из создателей морфонологии. Кроме того, Р. занимался проблемами орфографии, стилистики, топонимики, теории письма и др. Автор попул. учебника "Введение в языковедение".

Соч.: К проблеме фонемы и фонологии // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1952. Т. 11, вып. 5. С. 469-473; Н. С. Трубецкой и его "Основы фонологии" // Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 326-361; Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.

Лит.: Аванесов Р. И., Панов М. В. Александр Александрович Реформатский // Фонетика, фонология, грамматика. М., 1971. С. 5-17; Список научных трудов Александра Александровича Реформатского // Там же. С. 18-25.

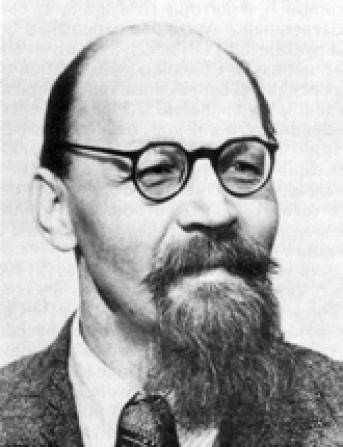

А. А. Реформатский. 1950

Реформа́тский Александр Александрович (1900-1978), языковед, доктор филологических наук. Один из основоположников московской фонологической школы. Труды по фонологии, морфонологии, семиотике, прикладной лингвистике (в том числе созданию алфавитов для бесписьменных языков народов СССР), орфографии.

* * *

РЕФОРМАТСКИЙ Александр Александрович - РЕФОРМА́ТСКИЙ Александр Александрович [16 (29) октября 1900, Москва - 3 мая 1978, там же), российский языковед, доктор филологических наук (1962), профессор. Работы в области теории языка, фонологии и фонетики, орфографии, топонимики, терминоведения, поэтики. Автор популярного, выдержавшего пять изданий учебника для филологических факультетов «Введение в языковедение» (1-е изд. - 1947, 5-е - 1990), а также ряда научных трудов, собранных в книгах «Из истории отечественной фонологии» (1970), «Фонологические этюды» (1975), «Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии» (1979), «Лингвистика и поэтика» (1987) и др. Один из основателей (вместе с Р. И. Аванесовым (см. АВАНЕСОВ Рубен Иванович), П.С.Кузнецовым, В.Н.Сидоровым, А.М.Сухотиным) Московской фонологической школы (см. МОСКОВСКАЯ ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА) .

Семья. Начало научной карьеры

Родился в семье известного профессора химии А. Н. Реформатского (дядя будущего лингвиста С. Н. Реформатский (см. РЕФОРМАТСКИЙ Сергей Николаевич) также был крупным ученым-химиком). Учился в знаменитой московской гимназии Флерова, где его однокашником был будущий видный биолог Н. В. Тимофеев-Ресовский (см. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Николай Владимирович), с которым Реформатского связывали долгие годы взаимной привязанности. По окончании в 1923 историко-филологического факультета Московского университета он поступил в аспирантуру, где его научным руководителем был Д. Н. Ушаков (см. УШАКОВ Дмитрий Николаевич), будущий редактор знаменитого «ушаковского» Толкового словаря русского языка. Научное общение с Ушаковым оказало большое влияние на Реформатского, а разные эпизоды, связанные с этим общением, Александр Александрович с удовольствием и благодарностью вспоминал и много лет спустя, рассказывая о них не без юмора своим ученикам.

Ступеньки научной карьеры

В 1920-е годы Реформатский работал в различных московских издательствах, позднее преподавал в вузах Москвы - в МГУ, Московском городском педагогическом институте, в Литературном институте им. Горького. В 1958-1970 гг. он заведовал Сектором структурной и прикладной лингвистики в Институте языкознания АН СССР, а в последние годы, вплоть до своей кончины, был в этом институте научным консультантом. Он являлся членом многих научных комитетов и комиссий: Орфографической комиссии при Президиуме АН СССР, Комитета по терминологии, Комиссии по топонимике, секции машинного перевода Совета по кибернетике и других.

Особенности стиля

Работы Реформатского отличает высокий уровень научной абстракции, конструктивная точность анализа органически сочетаются с вниманием к языковой реальности - к отдельному слову, к звуку, к оттенку звука. Глубоко своеобразен сам стиль его научных сочинений, одновременно и свободный и строгий. Для него характерны точность, даже сухость формулировок - и эмоциональность, а иногда и шутливость комментариев к ним; специальная, часто иноязычная, терминология - и богатство интонаций русской разговорной речи. О фонемах, морфемах и прочих научных абстракциях он писал, как о живых людях. Сравнивал специальную область лингвистического знания - морфонологию - с отделом штучных товаров в магазине. Хотя, по его мнению, морфонология не чужда системности, факты ее больше касаются нормы, того, как принято по традиции говорить и писать на данном языке, а не того, что «разрешает» языковая система.

Не только наука

Реформатский увлекался музыкой, шахматами, охотой, теннисом, поэзией (он был мастер стихотворного экспромта, пародии, дружеского послания и еще десятка поэтических жанров), и эти увлечения помогали ему в основном деле его жизни - в исследовании языка. Слушая оперные арии, он вдруг замечал специфическое произношение или необычную форму слова, которые требовали лингвистического объяснения (такие объяснения читатель найдет в его статье 1955 года «Речь и музыка в пении»); из теории шахматной игры он заимствовал принцип избыточной защиты и использовал его при изучении структуры письменного текста - как принцип избыточной информации (пример избыточности такого рода: точка в конце предложения и прописная буква в начале следующего анализируется в изданной им в 1933 книге «Техническая редакция книги»); размышления над охотничьими терминами помогали ему в понимании лингвистической сущности терминологии вообще (его работа «Что такое термин и терминология?» давно стала классической).

Постоянная тяга к новому

Реформатский был не просто разносторонне талантливый, но и энциклопедически образованный, глубоко интеллигентный человек. Он любил и прекрасно знал и русский язык, и быт и обычаи русского народа, и его историю, исходил и изъездил многие места России. Одну черту Реформатского как ученого и человека надо отметить особо: он всегда радовался всему новому, что появлялось в науке, была ли это талантливая работа кого-либо из его учеников или же целое научное направление. Пример тому - машинный перевод. Когда в середине 1950-х годов в нашей стране началось бурное развитие этого направления науки, Реформатский не только приветствовал его, но и был среди его инициаторов: в соавторстве с лингвистом П. С. Кузнецовым и математиком А. А. Ляпуновым (см. ЛЯПУНОВ Алексей Андреевич) он написал и опубликовал программную статью «Основные проблемы машинного перевода» (Вопросы языкознания, 1956, № 5).

Яркая личность Реформатского, индивидуальность и своеобразие его натуры проявлялись во всем - выступал ли он с кафедры, писал ли статью, разговаривал с друзьями или просто надевал свою бессменную кепку. Вторым браком был женат на известной писательнице Н. И. Ильиной (см. ИЛЬИНА Наталья Иосифовна) , с которой составлял неповторимый по яркости и остроумию «дуэт». Реформатский прожил большую, полнокровную жизнь и кажется, что сделал он в этой жизни все, что хотел сделать, свято служа научной истине и ни в чем не поступаясь нравственной чистотой. Он воспитал не один десяток учеников, которые хранят благодарную память о своем необыкновенном учителе.

РЕФОРМАТСКИЙ Александр Александрович (1900-78) - российский языковед, доктор филологических наук. Один из основоположников московской фонологической школы. Труды по фонологии, морфонологии, семиотике, прикладной лингвистике, орфографии.

РЕФОРМАТСКИЙ Александр Александрович (1900-1978), русский лингвист. Родился 16 (29) октября 1900 в Москве в семье профессора-химика. В 1923 окончил историко-филологический факультет Московского университета, ученик Д.Н.Ушакова. Преподавал в вузах, работал редактором в издательствах. С 1962 - профессор. В 1958-1970 заведовал сектором структурной и прикладной лингвистики Института языкознания АН СССР. Умер Реформатский в Москве 3 мая 1978. В студенческие годы увлекался поэтикой, участвовал в деятельности ОПОЯЗа (Общества изучения теории поэтического языка), опубликовал работу Опыт анализа новеллистической композиции (1922; теоретическая часть ее переиздана в 1983), лежавшую в русле русской формальной школы в литературоведении. Ко времени окончания университета интересы Реформатского сместились в сторону лингвистики, хотя он продолжал заниматься и поэтикой (Структура сюжета у Толстого, 1928). Опыт издательской деятельности Реформатского отразился в монографии Техническая редакция книги (1933, частично переиздана в 1987), тематика которой была гораздо шире ее названия; по сути дела, это было одно из первых систематических изложений семиотики печатного текста (метаграфемики), намного опередившее свое время. В книге была сформулирована оригинальная "теория защит" содержания текста средствами типографского набора. Основной сферой научных интересов Реформатского была фонология. С 1930-х годов он - один из основателей и активный участник Московской фонологической школы наряду с П.С.Кузнецовым и др. Активно выступал против учения Н.Я.Марра. Концепция Московской школы сформулирована в итоговой книге Реформатского Из истории отечественной фонологии (1970), представляющей собой одновременно хрестоматию основных публикаций школы. Широко известен учебник Реформатского, выходивший под названиями Введение в языкознание и Введение в языковедение, впервые опубликованный в 1947 и позднее дополнявшийся автором (4-е, последнее прижизненное издание - 1967). До сих пор эта книга, на которой выросло несколько поколений студентов-филологов, представляет собой лучший вузовский учебник лингвистики.

ЛИТЕРАТУРА

Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. М., 1987 Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1996

Реформа́тский Сергей Николаевич (1860-1934), химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1929). Труды по синтезу металлоорганических соединений. Предложил метод синтеза β-гидроксикислот («реакция Реформатского»). Автор «Начального курса органической химии» (1893; 17 изданий, 1930).

* * *

РЕФОРМАТСКИЙ Сергей Николаевич - РЕФОРМА́ТСКИЙ Сергей Николаевич (1860-1934), российский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1929). Труды по синтезу металлоорганических соединений. Предложил метод синтеза b-гидроксикислот («реакция Реформатского»). Автор «Начального курса органической химии» (1893, 17-е издание 1930).

РЕФОРМАТСКИЙ Сергей Николаевич (1860-1934) - российский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1929). Труды по синтезу металлоорганических соединений. Предложил метод синтеза ?-гидроксикислот ("реакция Реформатского"). Автор "Начального курса органической химии" (1893, 17-е издание 1930).

ср.

Вероучение, возникшее в западном христианстве в связи с Реформацией как протест против католицизма; одна из разновидностей протестантизма.

РЕФОРМА́ТСТВО -а; ср. Вероучение, возникшее в связи с реформацией, одна из разновидностей протестантства.

реформа́тство, реформа́тства, реформа́тств, реформа́тству, реформа́тствам, реформа́тством, реформа́тствами, реформа́тстве, реформа́тствах

Реформа́ты - приверженцы кальвинизма в континентальных странах Европы.

* * *

РЕФОРМАТЫ - РЕФОРМА́ТЫ, приверженцы кальвинизма (см. КАЛЬВИНИЗМ) в континентальных странах Европы.