Мужское имя.

Хвалимый, достойный похвалы.

Ахма́д Югнаки́ - узбекский поэт XII в. Дидактическая поэма «Подарок истин» (опубликовано в 1915-1916).

* * *

АХМАД ЮГНАКИ - АХМА́Д ЮГНАКИ́, узбекский поэт 12 в. Дидактическая поэма «Подарок истин» (опубликована в 1915-16).

АХМАД ЮГНАКИ - узбекский поэт 12 в. Дидактическая поэма "Подарок истин" (опубликована в 1915-16).

Ахма́д-шах Дуррани́ (около 1721 - 1773), основатель и шах (с 1747) независимого афганского государства (Дурранийской державы).

* * *

АХМАД-ШАХ ДУРРАНИ - АХМА́Д-ШАХ ДУРРАНИ́ (ок. 1721 - 73), основатель и шах (с 1747) независимого афганского государства (Дурранийской державы).

АХМАД-ШАХ ДУРРАНИ (ок. 1721 - 73) - основатель и шах (с 1747) независимого афганского государства (Дурранийской державы).

АХМАД-ШАХ ДУРРАНИ (около 1721 - 73), основатель и шах (с 1747) независимого афганского государства (Дурранийской державы).

Ахмадаба́д - город на Западе Индии, штат Гуджарат. 2,9 млн. жителей (1991). Центр хлопчатобумажной промышленности; металлообрабатывающая, химическая промышленность; ремёсла. Университет. Основан в 1411. Триумфальные ворота Тин-Дарваза (XV в.), мечеть Рани-Сипри с мавзолеем (окончена в 1514).

* * *

АХМАДАБАД - АХМАДАБА́Д, Ахмедабад (Ahmadabad, Ahmedabad), город на западе Индии (см. ИНДИЯ), на р. Сабармати, в штате Гуджарат (см. ГУДЖАРАТ). Население 4,97 млн. человек (2004). Важный транспортный узел. Аэропорт. Торговый центр сельскохозяйственного района. Центр хлопчатобумажной промышленности. Металлообработка, химическая, кожевенная, пищевая промышленности. Производство стройматериалов. Железнодорожные мастерские. Традиционные художественные ремесла (производство лаковых, ювелирных изделий, из металла, дерева, слоновой кости). Гуджаратский университет (основан в 1949), Текстильный музей.

Основан на месте древнего города Карнавати в 1411 Ахмад-шахом, правителем султаната Гуджарат, стал столицей этого государства. В 1572 завоеван Акбаром (см. АКБАР Джелаль-ад-дин) и присоединен к Могольской империи (см. МОГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ). В 15-17 вв. крупный торговый и ремесленный центр, один из крупнейших и богатейших городов Индии.

В 1619 в Ахмадабаде была открыта английская торговая фактория. В 18 в. в составе махаратского княжества. Значительно разрушен во время англо-маратхских войн (см. АНГЛО-МАРАТХСКИЕ ВОЙНЫ). Рост Ахмадабада в конце 19-20 вв. связан с развитием текстильной промышленности. В 1960-1970 являлся административным центром штата Гуджарат.

В Ахмадабаде - ценные архитектурные памятники Гуджарата: крепость Бхадар (1411), триумфальные ворота Тин-Дарваза (около 1425): мечети - Соборная (1424, перестроена из древнего индуистского храма), Сиди-Саид (около 1515), Рани-Сипри с мавзолеем (окончена в 1514); деревянные дома 16-17 вв. с тонкой резьбой. Джайнистские храмы. В 20 в. были построены здания по проектам Ле Корбюзье (см. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ Шарль Эдуар).

АХМАДАБАД - город на западе Индии, шт. Гуджарат. 2,9 млн. жителей (1991). Центр хлопчатобумажной промышленности; металлообрабатывающая, химическая промышленность; ремесла. Университет. Основан в 1411. Триумфальные ворота Тин-Дарваза (15 в.), мечеть Рани-Сипри с мавзолеем (окончена в 1514).

Ахмади́ - Эль-Ахмади, город в Кувейте. Свыше 100 тыс. жителей. Нефтеперерабатывающие, водоопреснительные заводы. Нефтеэкспортный порт Ахмади - Мина-эль-Ахмади.

* * *

АХМАДИ - АХМАДИ́ (Эль-Ахмади), город в Кувейте. Население 33,9 тыс человек (2004). Нефтеперерабатывающие, водоопреснительные заводы. Нефтеэкспортный порт Ахмади - Минаэль-Ахмади.

АХМАДИ (Эль-Ахмади) - город в Кувейте. 105 тыс. жителей (1985). Нефтеперерабатывающие, водоопреснительные заводы. Нефтеэкспортный порт Ахмади - Минаэль-Ахмади.

Мужское имя.

Достойный похвалы, знаменитый, известный, прославленный.

Верящий в одного лишь Аллаха, мусульманин. Антрополексема.

Ахмади́е (ахмадия, кадиани), мусульманская секта, основана в 1889 в Пенджабе Мирзой Гуламом Ахмадом Кадиани, которого адепты почитают как пророка и махди. Имеет свыше 1 млн. последователей, главным образом в Пакистане.

* * *

АХМАДИЕ - АХМАДИ́Е (ахмадия, кадиани), мусульманская секта, основана в 1889 в Пенджабе (см. ПЕНДЖАБ (историческая область)) Мирзой Гуламом Ахмадом Кадиани, которого адепты почитают как пророка и махди (см. МАХДИ). Имеет св. 1 млн. последователей, главным образом в Пакистане.

АХМАДИЕ (ахмадия - кадиани), мусульманская секта, основана в 1889 в Пенджабе Мирзой Гуламом Ахмадом Кадиани, которого адепты почитают как пророка и махди. Имеет св. 1 млн. последователей, главным образом в Пакистане.

АХМАДИНЕЖАД Махмуд - АХМАДИНЕЖА́Д Махмуд (р. 28 октября 1956, Гармсар, близ Тегерана), иранский государственный и политический деятель, президент Ирана (с 2005).

Родился в семье кузнеца. В 1989 окончил Тегеранский университет науки и промышленности, инженер по специальности дорожное движение и транспорт. В период Исламской революции 1979 (см. ИСЛАМСКАЯ (ИРАНСКАЯ) РЕВОЛЮЦИЯ 1979) входил в отряды «Стражи исламской революции». По одной из версий, участвовал в захвате американского посольства (см. ЗАХВАТ ПОСОЛЬСТВА США В ТЕГЕРАНЕ, 1979) в 1979, а также в секретных операциях на территории Ирака во время ирано-иракской войны. После войны занялся политической деятельностью. В 1990-е гг. занимал пост заместителя префекта, затем префекта городов Маку и Хой, губернатора вновь созданной провинции Ардебиль на северо-западе Ирана.

В 2003 был избран мэром Тегерана, на этом посту находился в оппозиции к президенту М. Хатами (см. ХАТАМИ Мохаммед). Будучи мэром, распорядился закрыть сетевые западные рестораны и потребовал, чтобы все мужчины в городе носили бороды и рубашки с длинными рукавами.

В августе 2005 с большим перевесом победил экс-президента Ирана Хашеми-Рафсанджани (см. ХАШЕМИ-РАФСАНДЖАНИ Али Акбар) на президентских выборах и занял пост президента Ирана. Его первым внешнеполитическим заявлением был призыв «стереть Израиль с лица Земли». проводит антиамериканскую политику. Проявил неуступчивость в переговорах с ЕС и МАГАТЭ по вопросу обогащения урана, а также заявил о продолжении развития ядерной программы.

Мужское имя.

Ахмади (см.) + яр (близкий /любимый/ человек; друг, товарищ). Друг, близкий человек Ахмеда.

Ахмаднагар - I

государство в Индии в XV-XVII вв. с одноименной столицей.

II

город в западной части Индии, штат Махараштра. 181 тыс. жителей (1991). Хлопчатобумажная, кожевенная промышленность. Основан в 1494.

АХМАДНАГАР - город в западной части Индии, шт. Махараштра. 181 тыс. жителей (1981). Хлопчатобумажная, кожевенная промышленность. Основан в 1494.

-----------------------------------

АХМАДНАГАР - государство в Индии в 15 - 17 вв. с одноименной столицей.

АХМАДНАГАР (город) - АХМАДНА́ГАР, Ахмеднагар (Ahmadnagar, Ahmednagar), город на западе Индии (см. ИНДИЯ), на реке Сина, в штате Махараштра (см. МАХАРАШТРА (штат)), к востоку от Бомбея (см. БОМБЕЙ). Расположен на плоскогорье Декан (см. ДЕКАНСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ) в Восточных Гатах (см. ВОСТОЧНЫЕ ГАТЫ). Население 325,7 тыс. человек (2004), с пригородами 368 тыс. человек.

Транспортный центр. Хлопчатобумажная, кожевенная промышленность. Традиционное ремесленное производство (медной посуды и др.). Музеи.

На месте древнего города Бхингар (Bhingar) в 1494 Малик Ахмад (один из бахманидских (см. БАХМАНИДСКИЙ СУЛТАНАТ) военачальников, объявивший себя в 1490 независимым правителем с титулом низам-шаха) основал город Ахмаднагар. Ахмаднагар стал столицей нового одноименного государства (см. АХМАДНАГАР (государство)). В 1636 после продолжительных войн с Великими Моголами (см. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ) Ахмаднагар был присоединен Шах-Джаханом (см. ШАХ-ДЖАХАН) к Могольской империи (см. МОГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ).

После смерти Аурангзеба (см. АУРАНГЗЕБ) в 1707 Ахмаднагар подпал под власть маратхов (см. МАРАТХСКИЕ КНЯЖЕСТВА) и входил во владения пешвы (см. ПЕШВА), который в 1790 передал его Даулат Рао Синдхия. В ходе второй англо-маратхской войны (см. АНГЛО-МАРАТХСКИЕ ВОЙНЫ) в 1803 Ахмаднагар был взят войсками Артура Уэлсли (впоследствии герцога Веллингтона (см. ВЕЛЛИНГТОН Артур)), а в 1817 окончательно присоединен к британским владениям.

Сохранилось множество архитектурных памятников могольского периода, крепость, где в период британского владычества содержались в заключении Дж. Неру (см. НЕРУ Джавахарлал) и др. борцы за независимость Индии.

АХМАДНАГАР (государство) - АХМАДНА́ГАР (Ahmadnagar), государство в Индии (см. ИНДИЯ) на плоскогорье Декан (см. ДЕКАНСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ) в 15-17 вв. Образовано Малик Ахмадом, наместником бахманидского (см. БАХМАНИДСКИЙ СУЛТАНАТ) султана в Джуннаре, объявившим в 1490 себя независимым правителем с титулом низам-шаха. Название получило от своей столицы - г. Ахмаднагара (см. АХМАДНАГАР (город)) (основан в 1494). С 1612 столица - Кирки (Кхирки, в 1626 переименован в Фатехпур, совр. Аурангабад (см. АУРАНГАБАД)).

Ахмаднагар вел войны с Биджапуром (см. БИДЖАПУР (государство)) и Виджаянагарской (см. ВИДЖАЯНАГАР) империей. В 1574 к Ахмаднагару был присоединен Берар. В конце 16 - начале 17 вв. Ахмаднагар вел длительные войны с Великими Моголами (см. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ) и в 1636 был подчинен Шах-Джаханом (см. ШАХ-ДЖАХАН).

АХМАДУЛИН АХМАТОВ АХМАТУЛИН АХМЕДОВ АХМЕТОВ АХМЕТШИН АХМЕДУЛОВ АХМЕДУЛОВ

Дворянская фамилия Ахматов датируется 1582 г. Происходит от собственного имени Ахмат или Ахмед из араб. "похвальный". (Б)

. От мусульманского имени арабского происхождения, означающего "достохвальный", произошли эти фамилии. Другая "божественная" тюркская фамилия Ахмадулин, Ахматулин - "восхваляемый от Аллаха". (Э)

АХМАТОВЫ. Дворяне с 1582 года (ОГДР, V, с. 52). Скорее всего, выходцы из Казани, т.к. под 1554 годом отмечен под Каширой Федор Никулич Ахматов (Веселовский 1974, с. 17). Ахмат - типично тюрко-татарское имя (Баскаков 1979, с. 176). Ещё под 1283 годом упоминается бесермянин (очевидно, мусульманин- булгарин) Ахмат, откупивший баскачество на Курской земле (ПСРЛ, 25, с. 154). АХМЕТОВЫ. Дворяне с 1582 года , дьяки в XVI - XVII вв., купцы и промышленники в ХVIII-ХХ вв. (ОГДР,V, с. 55; Веселовский 1974, с. 17; РБС, II, с. 363). В основе слова арабо-мусульманскее Ахмет - Ахмад - Ахмат "восхваляемый" (Гафуров) (СТ)

- Русская поэтесса по имени Белла.

- Премия «Белла», учреждённая в её честь, присуждается молодым поэтам.

- Русская поэтесса, первая жена Евгения Евтушенко.

- Её отец был из казанских татар, а сама она стала в 1954 году заниматься в литературном объединении при автозаводе имени Лихачёва у поэта Евгения Винокурова.

- «Она всегда мне казалась свечой горящей», - сказал об этой поэтессе её муж Борис Мессерер, создавший памятник ей в Тарусе.

АХМАДУЛИНА Белла - АХМАДУ́ЛИНА Белла (Изабелла) Ахатовна (р. 10 апреля 1937, Москва), русская поэтесса.

Блестящее начало

Начала печататься в 1953, когда училась еще в школе. Посещала литературный кружок при ЗИЛе под руководством Е. М. Винокурова (см. ВИНОКУРОВ Евгений Михайлович). В 1960 окончила Литературный институт им. М.Горького. Известность приобрела в начале 1960-х поэтическими выступлениями в Политехническом музее, Лужниках, Московском университете (вместе с А. А. Вознесенским (см. ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей Андреевич), Е. А. Евтушенко (см. ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович), Р. И. Рождественским (см. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович)), собиравшими огромную аудиторию. Искренняя, проникновенная интонация, артистизм самого облика поэтессы определяют своеобразие ее исполнительской манеры. Позднее, в 1970-е гг., Ахмадулина скажет об обманчивой - «По грани роковой, по острию каната» - легкости этих выступлений («Взойти на сцену»).

Поиски собственного стиля

Первый сборник стихов «Струна» (1962) отмечен поисками собственных тем. Позднее вышли в свет ее сборники «Уроки музыки» (1969), «Стихи» (1975; с предисловием П. Г. Антокольского (см. АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич)), «Свеча», «Метель» (оба 1977), подборки стихов Ахмадулиной постоянно публиковались в периодике. Собственный поэтический стиль формируется к середине 1960-х. Впервые в современной советской поэзии Ахмадулина заговорила высоким поэтическим слогом. Возвышенная лексика, метафоричность, изысканная стилизация «старинного» слога, музыкальность и интонационная свобода стиха делают ее поэзию легко узнаваемой. Сама стилистика ее речи является бегством от современности, срединности, обыденности, способом создания идеального микрокосмоса, который Ахмадулина наделяет своими ценностями и смыслами. Лирическую фабулу многих ее стихов составляет не лишенное магического оттенка общение с «душой» предмета или пейзажа (свечи, портрета, дождя, сада), призванное дать им имя, пробудить их, вывести из небытия. Ахмадулина таким образом дает свое зрение окружающему миру. Во многих стихах, особенно с условно-фантастической образностью (поэма «Моя родословная», «Приключение в антикварном магазине», «Дачный роман») она играет со временем и пространством, воскрешает атмосферу преимущественно 19 столетия, где находит рыцарство и благородство, великодушие и аристократизм, способность к безоглядному чувству и состраданию - черты, которые составляют этический идеал ее поэзии: «Способ совести избран уже / и теперь от меня не зависит («Медлительность»). Желание обрести духовную родословную обнаруживается в стихах, обращенных к Пушкину, Лермонтову, Цветаевой, Ахматовой («Тоска по Лермонтову», «Уроки музыки», «Я завидую ей - молодой» и др.); в их судьбе она находит совю меру - любви, добра, «сиротства», трагической оплаченности творческого дара. Эту меру Ахмадулина предъявляет к современности - и в этом (не только в слове и слоге) ее особый характер наследования традиции 19 века.

«Друзей моих прекрасные черты...»

Эстетическая доминанта творчества Ахмадулиной - стремление воспеть, «воздать благодаренье» «любой малости»; ее лирика переполнена признаниями в любви - прохожему, читателю, но прежде всего друзьям, которых она готова простить, спасти, защитить от неправого суда. «Дружество» - основополагающая ценность ее мира (стихотворения «Мои товарищи», «Зимняя замкнутость», «Наскучило уже, да и некстати…, «Ремесло наши души свело» и др.). Воспевая чистоту дружеских помыслов, Ахмадулина не лишает эту тему драматических обертонов: дружество не спасает от одиночества, неполноты понимания, от обоюдной безысходности (стих. «По улице моей который год…, «Два гепарда»): «Свирепей дружбы в мире нет любви» («Наскучило уже...»). Либеральная критика была одновременно благосклонна и снисходительна, недоброжелательная и официозная - упрекала в манерности, выспренности, камерности: Ахмадулина всегда избегала, в отличие от других «шестидесятников» общественно-значимых социальных тем.

Мотив избранничества

Лирика Ахмадулиной не воспроизводит историю душевных страданий, а лишь указывает на них: «В той тоске, на какую способен», «Однажды, покачнувшись на краю», «Случилось так...». О трагической подоснове бытия она предпочитает говорить в иносказательной форме («Не плачьте обо мне! Я проживу...» - «Заклинание»), но чаще в стихах о поэзии, самом процесе творчества, занимающих в ее творениях очень большое место. Творчество для Ахмадулиной - и «казнь», «пытка», и единственное спасение, исход «земной муки» (стихотворения «Слово», «Ночь», «Описание ночи», «Так дурно жить…); вера в слово (и верность ему), в нерасторжимость «словесности и совести» у Ахмадулиной столь сильна, что настигающая немота равносильна для нее небытию, утрате высокой оправданности собственного существования. Ахмадулина готова расплачиваться за поэтическое избранничество «мукой превосходства», страдание вообще видится ей искуплением душевного несовершенства, «обострением» личности, но в стихотворениях «Плохая весна», «Это я» она преодолевает эти искусы. Традиционную тему противостояния поэта и толпы Ахмадулина решает без привычного обличения непосвященных (стихотворенье «Озноб», поэма «Сказка о дожде»): московская богема в конфликте с поэтом предстает не неизбывно враждебной, а генетически чуждой. В сборнике «Тайна» (1983), «Сад» (1987; Государственная премия, 1989) поэтический герметизм, описание уединенных прогулок, «ночных измышлений», встреч и расставаний с заветными пейзажами, хранителями тайны, смысл которой не расшифровывается, сочетается с социально-тематическим расширением поэтического пространства: появляются обитатели пригородных предместий, больниц, неустроенные дети, боль за которых Ахмадулина претворяет в «соучастье любви».

Другие грани

Ахмадулина известна также переводами из грузинских поэтов (Г. Табидзе (см. ТАБИДЗЕ Галактион Васильевич), С.Чиковани (см. ЧИКОВАНИ Симон Иванович), А.Кандаладзе, М. Квиливадзе и др.) и как автор ярких, написанных высоким слогом эссе, посвященных друзьям, писателям и художникам [«Сны о Грузии», Тбилиси, 1977; полностью вошли в книгу воспоминаний и эссе «Миг бытия» (М., 1997)]. Рассказ «Много собак и собака» напечатан в неофициальном альманахе «Метрополь» (1979). Снималась в кино («Живет такой парень», 1964).

Ахмаду́лина Белла (Изабелла) Ахатовна (р. 1937), русская поэтесса. В сборниках «Струна» (1962), «Уроки музыки» (1970), «Свеча» (1977), «Тайна» (1983), «Сад» (1987; Государственная премия СССР, 1989) - стремление предъявить нравственные максимы современнику, утвердить «высокий строй» души; сгущённая метафоричность, изысканная архаичность слога. Интерес к фантасмагорическим ситуациям и персонажам (сборники «Сад», 1987; Государственная премия СССР, 1989; «Гряда камней», 1995). Книги переводов и оригинальных стихов «Сны о Грузии» (1977). Эссе.

Ахмаду́лина Белла (Изабелла) Ахатовна (р. 1937), русская поэтесса. В сборниках «Струна» (1962), «Уроки музыки» (1970), «Свеча» (1977), «Тайна» (1983) — «высокий строй» души, стремление предъявить нравственные максимы современнику; сгущённая метафоричность, изысканная архаичность слога. В лирике 80—90-х гг. усиливается интерес к фантасмагорическим ситуациям и персонажам (сборники «Сад», 1987, Государственная премия СССР, 1989; «Гряда камней. Стихотворения 1957—1992 гг.», 1995). Книга переводов и стихов «Сны о Грузии» (1977). Эссе.

АХМАДУ́ЛИНА Белла (Изабелла) Ахатовна (род. 1937) - поэт. Род. в Москве в семье служащих. Училась в Лит. ин-те им. М. Горького; была исключена из него после того, как подписала коллективное письмо в защиту Б. Л. Пастернака. Печатается с 1955. Первый сб. стихов - "Струна" (1962). Осн. книги: "Уроки музыки" (1969), "Стихи" (1975), "Метель" (1977), "Свеча" (1977), "Тайна" (1983), "Сад" (1987). Отклики критики на первые сб. А. были неоднозначны: с одной стороны, интерес к новому имени (П. Антокольский считал поэму "Моя родословная" "путевкой в жизнь для входа в... поэзию"), с другой - упреки в камерности стихов, их идилличности, словесной избыточности, туманности. Сама А. назвала рецензии "разносными", хотя и признала справедливость нек-рых из них. Позже за А. закрепилась репутация поэта серьезного, сосредоточенного на самопознании, на состояниях человеческой души. Лирику А. отличает метафорически насыщенная манера поэтич. высказывания, сказочные превращения реальности. В 1979 участвовала в создании неподцензурного лит. альм. "Метрополь", опубл. в нем сюрреалистич. прозу, не пропущенную в печать сов. цензурой. А. много пер. груз. поэтов (пер. из С. Чиковани, И. Абашидзе, А. Каландадзе, К. Каладзе, Г. Табидзе и др. - в кн. "Сны Грузии", 1977). Пишет очерки и эссе о судьбах рус. поэзии. За книгу стихов "Сад" удостоена в 1989 Гос. премии СССР. Поч. член Американской академии иск-тв и лит-ры.

Белла Ахатовна Ахмадулина.

АХМАДУЛИНА Белла (Изабелла) Ахатовна (родилась 1937), русская поэтесса. В лирике (сборники "Струна", 1962, "Уроки музыки", 1970, "Свеча", 1977, "Тайна", 1983, "Сад", 1987) - стремление предъявить нравственные максимы современнику, утвердить высокий строй души; сгущенная метафоричность, изысканная архаичность слога. Книга переводов и оригинальных стихов "Сны о Грузии" (1977). Эссе.

Белла Ахмадулина.

АХМАНОВ Александр Сергеевич - АХМА́НОВ Александр Сергеевич (1893-1957), российский философ, юрист, ученик Б. П. Вышеславцева и И. А. Ильина. В 1922-46 служил юрисконсультом в государственных учреждениях, с 1947 - преподаватель Московского университета и Московского областного педагогического института. Труды по логике.

АХМАНОВ Александр Сергеевич (1893-1957) - российский философ, юрист, ученик Б. П. Вышеславцева и И. А. Ильина. В 1922-46 служил юрисконсультом в государственных учреждениях, с 1947 - преподаватель Московского университета и Московского областного педагогического института. Труды по логике.

Ахма́нов Сергей Александрович (1929-1991), физик, доктор физико-математических наук (1967), один из основателей нелинейной оптики. Труды по генерации сверхкоротких лазерных импульсов, нелинейной лазерной спектроскопии, статистической радиофизике и оптике. Ленинская премия (1970).

* * *

АХМАНОВ Сергей Александрович - АХМА́НОВ Сергей Александрович (1929-1991), российский физик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, один из основателей нелинейной оптики (см. НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА). Вместе с академиком Р.В. Хохловым (см. ХОХЛОВ Рем Викторович) создал научную школу по нелинейной оптике и лазерной физике. Труды по генерации сверхкоротких лазерных импульсов, нелинейной лазерной спектроскопии, статистической радиофизике и оптике. Ленинская премия (1970), Ломоносовская премия.

АХМАНОВ Сергей Александрович (1929-91) - российский физик, доктор физико-математических наук, один из основателей нелинейной оптики. Труды по генерации сверхкоротких лазерных импульсов, нелинейной лазерной спектроскопии, статистической радиофизике и оптике. Ленинская премия (1970).

лингв.

Советский лексилог.

Один из авторов словаря:

Русско-английский словарь (Смирницкого А.И. / Ахмановой О.С.), 55000 сл. 1985 г.

см. тж Мюллер В.К.

см. тж Аракин В.Д.

АХМАРОВ Чингиз Габдурахманович - АХМА́РОВ Чингиз Габдурахманович (р. 1912), узбекский живописец-монументалист, народный художник Узбекистана (1964). Опирается на традиции средневековой среднеазиатской живописи (росписи фойе Театра им. Навои в Ташкенте, 1944-47). Государственная премия СССР (1948).

АХМАРОВ Чингиз Габдурахманович (р. 1912) - узбекский живописец-монументалист, народный художник Узбекистана (1964). Опирается на традиции средневековой среднеазиатской живописи (росписи фойе Театра им. Навои в Ташкенте, 1944-47). Государственная премия СССР (1948).

Ахма́т - Ахмед (? - 1481), хан Большой Орды (с 1465). Неудачный поход Ахмата на Москву (см. «Стояние на Угре» 1480) привёл к окончательному освобождению Руси от монголо-татарского ига.

* * *

АХМАТ - АХМА́Т (Ахмед) (ум. 6 января 1481, устье Донца), хан Большой Орды (см. БОЛЬШАЯ ОРДА) (с 1465). Ахмат пришел к власти, восстав против своего брата хана Махмуда, правившего Большой Ордой с 1459 года. Ахмат заключил в 1472 году союз с польским королем Казимиром IV, направленный против Ивана III Васильевича. В 1476 году Ахмат предложил Ивану III признать зависимость от Большой Орды, хотя соотношение сил было не в пользу Орды. В 1480 году Ахмат предпринял поход на Москву, закончившийся «Стоянием на Угре». Неудача этого похода означала окончательное освобождение Руси от татарского ига. Ахмат враждовал с ногайцами и был убит их союзником тюменским ханом Ибаком.

- Хан Большой Орды, стоявший на Угре.

- Произведение русского писателя Ивана Бунина из сборника «Тёмные аллеи».

- Имя погибшего президента Чечни Кадырова.

- Последний хан Золотой Орды.

АХМАТОВ

В России - стране многонациональной - немало русифицированных фамилий, имеющих иноязычные корни, в частности тюркские: Ахматов, Ахмедов, Ахметов. Все три фамилии в основе имеют одно слово, которое переводится как ‘достойный похвалы’. Таким же путем появились Акбаров (‘величайший’); Аминов (‘верный, надежный’, в другом значении - ‘счастливый’); Джавадов (‘щедрый’) ; Камалов (‘совершенный, полный’); Казимов, Казымов, Касимов (‘молчаливый’; впрочем, последняя фамилия могла в свое время означать уроженца города Касимова на Волге); Максудов (‘желанный’); Махмудов (‘славный’); Мустафин (‘избранный’); Мухтаров (‘старший, главенствующий’); Насыров (‘не знающий поражений’); Садыков (‘истинный, верный’); Фазилов, Фазылов (‘самый добродетельный’); Хашимов (‘ломающий, разламывающий что-то’).

АХМАДУЛИН АХМАТОВ АХМАТУЛИН АХМЕДОВ АХМЕТОВ АХМЕТШИН АХМЕДУЛОВ АХМЕДУЛОВ

Дворянская фамилия Ахматов датируется 1582 г. Происходит от собственного имени Ахмат или Ахмед из араб. "похвальный". (Б)

. От мусульманского имени арабского происхождения, означающего "достохвальный", произошли эти фамилии. Другая "божественная" тюркская фамилия Ахмадулин, Ахматулин - "восхваляемый от Аллаха". (Э)

АХМАТОВЫ. Дворяне с 1582 года (ОГДР, V, с. 52). Скорее всего, выходцы из Казани, т.к. под 1554 годом отмечен под Каширой Федор Никулич Ахматов (Веселовский 1974, с. 17). Ахмат - типично тюрко-татарское имя (Баскаков 1979, с. 176). Ещё под 1283 годом упоминается бесермянин (очевидно, мусульманин- булгарин) Ахмат, откупивший баскачество на Курской земле (ПСРЛ, 25, с. 154). АХМЕТОВЫ. Дворяне с 1582 года , дьяки в XVI - XVII вв., купцы и промышленники в ХVIII-ХХ вв. (ОГДР,V, с. 55; Веселовский 1974, с. 17; РБС, II, с. 363). В основе слова арабо-мусульманскее Ахмет - Ахмад - Ахмат "восхваляемый" (Гафуров) (СТ)

АХМАТОВ

В России - стране многонациональной - немало русифицированных фамилий, имеющих иноязычные корни, в частности тюркские: Ахматов, Ахмедов, Ахметов. Все три фамилии в основе имеют одно слово, которое переводится как ‘достойный похвалы’. Таким же путем появились Акбаров (‘величайший’); Аминов (‘верный, надежный’, в другом значении - ‘счастливый’); Джавадов (‘щедрый’) ; Камалов (‘совершенный, полный’); Казимов, Казымов, Касимов (‘молчаливый’; впрочем, последняя фамилия могла в свое время означать уроженца города Касимова на Волге); Максудов (‘желанный’); Махмудов (‘славный’); Мустафин (‘избранный’); Мухтаров (‘старший, главенствующий’); Насыров (‘не знающий поражений’); Садыков (‘истинный, верный’); Фазилов, Фазылов (‘самый добродетельный’); Хашимов (‘ломающий, разламывающий что-то’).

- Сын какой поэтессы являлся советский историк Лев Гумилёв?

- Российская поэтесса, автор поэмы «Реквием».

- После того как отец запретил ей подписывать стихи своей фамилией, она стала известной именно под этой фамилией - фамилией её прабабушки.

- Эта русская поэтесса, по её же словам, родилась в один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней.

- Под каким именем мы знаем поэтессу Анну Горенко?

- Этой своей коллеге Марина Цветаева посвятила сборник «Вёрсты II».

- «Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне», - писала она в 1940 году.

- Жена Николая Гумилёва.

- В стихотворении «Последний тост» она провозгласила: «Я пью за разорённый дом, за злую жизнь мою».

- «Жизнь её кончилась. Началось бессмертие», - сказал Арсений Тарковский об этой «коллеге» по поэтическому цеху в 1966 году.

- «Я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа», - вспоминала эта поэтесса.

- После её кончины четверо молодых поэтов из ближайшего сооружения объявили себя сиротами: «Осиротели» Найман, Бобышев, Рейн и Бродский.

- В 1962 году её номинировали на Нобелевскую премию, но получил премию Джон Стейнбек.

- Из 16 рисунков Амедео Модильяни с изображением этой поэтессы 15 погибли, по её словам, «вместе с царской Россией».

- Стихотворение, начинающееся словами «Имя ребёнка - Лев», Марина Цветаева посвятила ей.

- Посвященные ей стихи она собирала в специально отведенную папку под названием «В ста зеркалах».

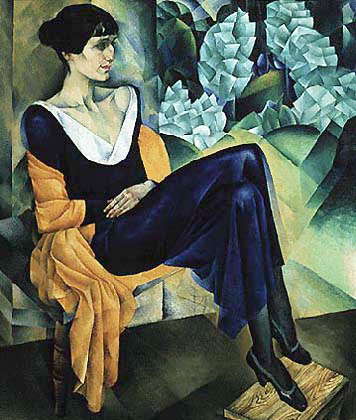

- Её портреты написали и Альтман, и Модильяни, и Петров-Водкин.

- Малая планета.

АХМА́ТОВА Анна Анд. (наст. фамилия - Горенко) (1889-1966) - поэт. Род. в семье инженера флота. Дет. и школьные годы провела в Павловске и Царском Селе, училась в Царскосельской г-зии, затем, после переезда семьи в Киев, - в Киевской Фундуклеевской г-зии. В 1907 поступила на юрид. фак-т Высших жен. курсов в Киеве, продолжала образование на Высших ист.-лит. курсах Н. П. Раева в Пб. Стихи писала с 11 лет. Первое стих. "На руке его много блестящих колец..." опублик. в рус. журнале "Сириус" (Париж) за подписью Анна Г. С 1911 входила в лит. группу акмеистов "Цех поэтов". В 1910 связала судьбу с Н. С. Гумилевым (брак был расторгнут в 1918). В 1912 - первый сб. стихов "Вечер", в 1914 - второй - "Четки", в 1917 - "Белая стая". Стихи А. сразу выделились из акмеизма: критика вела родословную ее любовной лирики, исполненной глубокого душевного содержания, от рус. психологич. ром. 19 в. Послеревол. период творчества А., в начале к-го книги стихов "Подорожник" (1921), "Anno Domini MCMXXI" (1922), отмечен расширением диапазона лирики, преодолением камерности, гражданскими мотивами ("Мне голос был. Он звал утешно...", 1917; "Не с теми я, кто бросил землю...", 1922). Стихи А. запечатлели сложность взаимоотношений А. с новой действительностью ("Все расхищено, предано, продано...", 1921, и др.). После революции А. нек-рое время работала в б-ке Агрономического ин-та в Петрограде. Занималась художественным переводом, изучением жизни и творчества А. С. Пушкина: член Пушкинской комиссии АН СССР, участвовала в подготовке акад. издания Полного собр. соч. поэта, переводила его стихи, написанные на франц. яз., опубл. ст. "Последняя сказка Пушкина" (1933), ""Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина" (1936). В 1933 отд. книгой вышли письма Рубенса в переводе А. (изд-во "Academia"). Пер. письма А. Н. Радищева, написанные на франц. яз. (1949). В 1940 вышел сб. А. "Из шести книг", включающий, помимо избр. стихотв. из предыдущих изд., стихи из неопублик. кн. "Ива". Вел. Отеч. война застала А. в Ленинграде. В кон. сент. 1941 А. эвакуирована в Москву, затем в Ташкент. В июне 1944 вернулась в Ленинград. Широкую известность получили созд. А. в годы войны стих. "Мужество", "Клятва", "Первый дальнобойный в Ленинграде" и др. В 1946 подверглась грубой критике в докладе А. Жданова и в постановлении ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград"", что на долгое время лишило А. возможности печататься. После большого перерыва вышли сб. А. "Стихотворения" (1958), "Стихотворения" (1961). Событием стал выход книги А. "Бег времени" (1965), в к-рую включены стих. и поэмы 1909-65, и наиб. полная прижизнен. публикация 1-й части "Поэмы без героя" (1940-62) - "Девятьсот тринадцатый год". "Переработавшая опыт двух веков русского стиха" (Л. Я. Гинзбург), поэзия А. - явление 20 в. Мастер классически прозрачной, отточенной, законченной стихотв. формы, А. раскрыла "диалектику души", потрясенной событиями рус. и мировой жизни нач. и сер. 20 в., души, исповедующей вечные ценности бытия. Поэма "Reqiuem" (1935-40), история написания к-рой связана с трагич. судьбой единств. сына А., Л. Н. Гумилева, долгие годы существовала лишь в списках, впервые опублик. по авторизов. текстам в 1987 ("Нева", № 6). Пер. корейскую поэзию, лирику Др. Египта, стихи поэтов народов СССР, польских, сербских, франц., нем., англ. поэтов. Среди отд. изданий переводов А. "Корейская класс. поэзия" (1956 и 1958), "Класс. поэзия Востока" (1969), "Из армянской поэзии" (1976) и др. На стихи А. написаны романсы А. Прокофьева, А. Вертинского, В. Шебалина, С. Слонимского и др. Портреты А. - работы Н. Альтмана, К. Петрова-Водкина, А. Тышлера, Н. Тырсы, Г. Верейского и др. Похоронена в пос. Комарово (под Петербургом). К столетнему юбилею А. (1989) открыт мемориальный музей в Фонтанном доме (Пб.).

А. А. Ахматова. Худ. Н. И. Альтман

Ахма́това Анна Андреевна - настоящая фамилия Горенко (1889-1966), русская поэтесса. Примыкала к акмеизму. Верность нравственным основам бытия, психология женского чувства (с постоянными мотивами разлуки и памяти), сопричастность общенародным трагическим потрясениям XX в. (обусловленная и личными переживаниями: арест и ссылка сына - Л. Н. Гумилёва), тяготение к классическому стилю поэтического языка (сборники «Вечер», 1912; «Чётки», 1914; «Бег времени. Стихотворения. 1909-1965»). Автобиографический цикл стихов «Реквием» (1935-1940; опубликовано в 1987) о жертвах репрессий 1930-х гг. После известного постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» (1946) Ахматову не печатали до 1956. В «Поэме без героя» (1940-1965; полностью опубликована в 1976) воссоздана (в герметически-зашифрованной форме) атмосфера «серебряного века». Статьи об А. С. Пушкине.

* * *

АХМАТОВА Анна Андреевна - АХМА́ТОВА (наст. фам. Горенко) Анна Андреевна [11 (23) июня 1889, Большой Фонтан, близ Одессы - 5 марта 1966, Домодедово, под Москвой], русская поэтесса. Примыкала к акмеизму (см. АКМЕИЗМ) (сборники «Вечер», 1912, «Четки», 1914). Верность нравственным основам бытия, психология женского чувства, осмысление общенародных трагедий 20 века, сопряженное с личными переживаниями, тяготение к классическому стилю поэтического языка в сборнике «Бег времени. Стихотворения. 1909-1965». Автобиографический цикл стихов «Реквием» (1935-40; опубликован 1987) о жертвах репрессий 1930-х годов. В «Поэме без героя» (1940-1965, полностью опубликована 1976) - воссоздание эпохи «серебряного века». Статьи об А. С. Пушкине.

Семья. Детство. Учеба

Предки Ахматовой по линии матери, по семейному преданию, восходили к татарскому хану Ахмату (отсюда - псевдоним). Отец - инженер-механик на флоте, эпизодически занимался журналистикой. В детстве Ахматова жила в Царском Селе, где в 1903 познакомилась с Н. С. Гумилевым (см. ГУМИЛЕВ Николай Степанович) и стала постоянным адресатом его стихотворений. В 1905 после развода родителей переехала в Евпаторию. В 1906-07 училась в Фундуклеевской гимназии в Киеве, в 1908-10 - на юридическом отделении Киевских высших женских курсов. Затем посещала женские историко-литературные курсы Н. П. Раева в Петербурге (нач. 1910-х гг.).

Гумилев

Весной 1910 после нескольких отказов Ахматова согласилась стать женой Гумилева (в 1910-16 жила у него в Царском Селе, на лето выезжала в имение Гумилевых Слепнево в Тверской губернии); в медовый месяц совершила первое путешествие за границу, в Париж (вторично побывала там весной 1911), познакомилась с А. Модильяни (см. МОДИЛЬЯНИ Амедео), сделавшим с нее карандашные портретные наброски. Весной 1912 Гумилевы путешествовали по Италии; в сентябре родился их сын Лев (Л.Н. Гумилев (см. ГУМИЛЕВ Лев Николаевич)). В 1918, разведясь с Гумилевым (фактически брак распался в 1914), Ахматова вышла замуж за ассириолога и поэта В. К. Шилейко.

Первые публикации. Первые сборники. Успех

Сочиняя стихи с 11 лет и печатаясь с 18 лет (первая публикация - в издававшемся Гумилевым в Париже журнале «Сириус», 1907), Ахматова впервые огласила свои опыты перед авторитетной аудиторией (Вяч. Иванов, М. А. Кузмин) летом 1910. Отстаивая с самого начала семейной жизни духовную самостоятельность, она делает попытку напечататься без помощи Гумилева - осенью 1910 посылает стихи в «Русскую мысль» В. Я. Брюсову (см. БРЮСОВ Валерий Яковлевич), спрашивая, стоит ли ей заниматься поэзией, затем отдает стихи в журналы «Gaudeamus», «Всеобщий журнал», «Аполлон», которые, в отличие от Брюсова, их публикуют. По возвращении Гумилева из африканской поездки (март 1911) Ахматова читает ему все сочиненное за зиму и впервые получает полное одобрение своим литературным опытам. С этого времени она становится профессиональным литератором. Вышедший год спустя ее сборник «Вечер» (с напутствием Кузмина) обрел весьма скорый успех. В том же 1912 участники недавно образованного «Цеха поэтов» (Ахматову избрали его секретарем) объявляют о возникновении поэтической школы акмеизма (см. АКМЕИЗМ). Под знаком растущей столичной славы протекает жизнь Ахматовой в 1913: она выступает перед многолюдной аудиторией на Высших женских (Бестужевских) курсах, ее портреты пишут художники, к ней обращают стихотворные послания поэты (в т.ч. А. А. Блок (см. БЛОК Александр Александрович), что породило легенду об их тайном романе). Возникают новые более или менее продолжительные интимные привязанности Ахматовой - к поэту и критику Н. В. Недоброво, к композитору А. С. Лурье и др. В 1914 выходит второй сборник - «Четки» (переиздавался около 10 раз), принесший ей всероссийскую славу, породивший многочисленные подражания, утвердивший в литературном сознании понятие «ахматовской строки». Летом 1914 Ахматова пишет поэму «У самого моря», восходящую к детским переживаниям во время летних выездов в Херсонес под Севастополем.

«Белая стая»

С началом Первой мировой войны Ахматова резко ограничивает свою публичную жизнь. В это время она страдает от туберкулеза, болезни, долго не отпускавшей ее. Углубленное чтение классики (А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, Расин и др.) сказывается на ее поэтической манере, остропарадоксальный стиль беглых психологических зарисовок уступает место неоклассицистическим торжественным интонациям. Проницательная критика угадывает в ее сборнике «Белая стая» (1917) нарастающее «ощущение личной жизни как жизни национальной, исторической» (Б. М. Эйхенбаум (см. ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович)). Инспирируя в ранних стихах атмосферу «загадки», ауру автобиографического контекста, Ахматова вводит в высокую поэзию свободное «самовыражение» как стилевой принцип. Кажущаяся фрагментарность, разъятость, спонтанность лирического переживания все явственнее подчиняется сильному интегрирующему началу, что дало повод В. В. Маяковскому (см. МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович) заметить: «Стихи Ахматовой монолитны и выдержат давление любого голоса, не дав трещины».

Послереволюционные годы

Первые послереволюционные годы в жизни Ахматовой отмечены лишениями и полным отдалением от литературной среды, но осенью 1921 после смерти Блока, расстрела Гумилева она, расставшись с Шилейко, возвращается к активной деятельности - участвует в литературных вечерах, в работе писательских организаций, публикуется в периодике. В том же году выходят два ее сборника - «Подорожник» и «Anno Domini. MCMXXI». В 1922 на полтора десятка лет Ахматова соединяет свою судьбу с искусствоведом Н. Н. Пуниным (см. ПУНИН Николай Николаевич).

Годы молчания. «Реквием»

В 1924 новые стихи Ахматовой публикуются в последний раз перед многолетним перерывом, после чего на ее имя наложен негласный запрет. В печати появляются только переводы (письма Рубенса, армянская поэзия), а также статья о «Сказке о золотом петушке» Пушкина. В 1935 арестованы ее сын Л. Гумилев и Пунин, но после письменного обращения Ахматовой к Сталину их освобождают. В 1937 НКВД готовит материалы для обвинения ее в контрреволюционной деятельности; в 1938 снова арестован сын Ахматовой. Облеченные в стихи переживания этих мучительных лет составили цикл «Реквием», который она два десятилетия не решалась зафиксировать на бумаге. В 1939 после полузаинтересованной реплики Сталина издательские инстанции предлагают Ахматовой ряд публикаций. Выходит ее сборник «Из шести книг» (1940), включавший наряду с прошедшими строгий цензурный отбор старыми стихами и новые сочинения, возникшие после долгих лет молчания. Вскоре, однако, сборник подвергается идеологическому разносу и изымается из библиотек.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Ахматова пишет плакатные стихотворения (впоследствие «Клятва», 1941, и «Мужество», 1942 стали всенародно известными). По распоряжению властей ее эвакуируют из Ленинграда до первой блокадной зимы, два с половиной года она проводит в Ташкенте. Пишет много стихов, работает над «Поэмой без героя» (1940-65) - барочно-усложненным эпосом о петербургских 1910-х гг.

Постановление ЦК ВКП(б) 1946 года

В 1945-46 Ахматова навлекает на себя гнев Сталина, узнавшего о визите к ней английского историка И. Берлина (см. БЕРЛИН Исайя). Кремлевские власти делают Ахматову наряду с М. М. Зощенко главным объектом партийной критики; направленное против них постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946) ужесточало идеологический диктат и контроль над советской интеллигенцией, введенной в заблуждение раскрепощающим духом всенародного единства во время войны. Снова возник запрет на публикации; исключение было сделано в 1950, когда Ахматова сымитировала верноподданнические чувства в своих стихах, написанных к юбилею Сталина в отчаянной попытке смягчить участь сына, в очередной раз подвергшегося заключению.

В последнее десятилетие жизни Ахматовой ее стихи постепенно, преодолевая сопротивление партийных бюрократов, боязливость редакторов, приходят к новому поколению читателей. В 1965 издан итоговый сборник «Бег времени». На закате дней Ахматовой было позволено принять итальянскую литературную премию Этна-Таормина (1964) и звание почетного доктора Оксфордского университета (1965). Сам факт существования Ахматовой был определяющим моментом в духовной жизни многих людей, а ее смерть означала обрыв последней живой связи с ушедшей эпохой.

АХМАТОВА (наст. фам. Горенко) Анна Андреевна (1889-1966) - русская поэтесса. Примыкала к акмеизму (сборники "Вечер", 1912, "Четки", 1914). Верность нравственным основам бытия, психология женского чувства, осмысление общенародных трагедий 20 в., сопряженное с личными переживаниями, тяготение к классическому стилю поэтического языка в сборнике "Бег времени. Стихотворения. 1909-1965". Автобиографический цикл стихов "Реквием" (1935-40; опубликован 1987) о жертвах репрессий 1930-х гг. В "Поэме без героя" (1940-1965, полностью опубликована 1976) - воссоздание эпохи "серебряного века". Статьи об А. С. Пушкине.

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА. Портрет работы Н.И.Альтмана (1914).

(наст. имя - Анна Андреевна Горенко) (1889-1966), русский поэт. Родилась 23 июня 1889 в Одессе, дочь отставного инженера-механика флота; в 1910 вышла замуж за Н.С.Гумилева, основателя и ведущего представителя акмеизма. Для поэтического стиля Ахматовой характерен поразительный лаконизм и конкретность словесных образов наряду с обновленными ритмами, которые литературовед В.Жирмунский сравнил с музыкой К.Дебюсси. Быть может, более, чем другим акмеистам, ей свойствен "язык предметов - необыкновенно интимный" (В.Львов-Рогачевский). Первый стихотворный сборник Ахматовой Вечер был опубликован в 1912. Через два года появились Четки, закрепившие ее литературную репутацию. Ее следующий сборник Белая стая вышел в 1917; за ним в 1921 последовал Подорожник, а годом позже - Anno Domini MCMXXI, где тема несчастной любви дополняется нотами скорби, отражением гибели Гумилева, расстрелянного в 1921. Хотя Ахматова не приняла революцию, она все же осталась в Советской России. Лишь в 1940 были изданы ее избранные стихотворения под заглавием Из шести книг; после этого разрозненные публикации стихов стали появляться в некоторых журналах. Ее творчество было осуждено постановлением Центрального комитета Коммунистической партии в августе 1946 как не отвечающее идеалам социалистического строительства. С 1959 советские журналы вновь стали публиковать ее стихи, однако с концом "оттепели" наступил период забвения, и лишь в конце 1980-х годов ее стихи и поэмы начали издаваться полностью, без цензурных купюр. Умерла Ахматова под Москвой 5 марта 1966; похоронена в Комарово близ Санкт-Петербурга.

ЛИТЕРАТУРА

Ахматова А. Сочинения, тт. 1-3. Мюнхен, 1965-1983 Эйхенбаум Б.М. Анна Ахматова: Опыт анализа. - В кн.: Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969 Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973 Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л., 1976 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989 Ахматова А. Сочинения, тт. 1-2. М., 1990 Бродский И. Вспоминая Ахматову. М., 1992 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой, тт. 1-3. М., 1997

Ахма́това Раиса Солтмурадовна (р. 1928), поэтесса, народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР (1977). Пишет на чеченском и русском языках. Сборники лирических стихов и поэм «Иду к тебе» (1960), «Медный листопад» (1974), «Перевал» (1977), «Рассвет и горы» (1981), «Признание» (1984).

* * *

АХМАТОВА Раиса Солтмурадовна - АХМА́ТОВА Раиса Солтмурадовна (р. 1928), чеченская поэтесса, народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР (1977). Пишет на чеченском и русском языках; сборники лирических стихотворений и поэм «Иду к тебе» (1960), «Медный листопад» (1974), «Перевал» (1977), «Рассвет и горы» (1981), «Признание» (1984).

АХМАТОВА Раиса Солтмурадовна (р. 1928) - чеченская поэтесса, народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР (1977). Пишет на чеченском и русском языках; сборники лирических стихотворений и поэм "Иду к тебе" (1960), "Медный листопад" (1974), "Перевал" (1977), "Рассвет и горы" (1981), "Признание" (1984).

Анна Ахматова.

АХМАТОВА (настоящая фамилия Горенко) Анна Андреевна (1889 - 1966), русская поэтесса. Примыкала к акмеизму. В стихах (книги "Вечер", 1912, "Четки", 1914, "Подорожник", 1921, "Бег времени", 1965), сочетающих простоту и ясность классического стиля поэтического языка с непринужденной разговорной интонацией, - верность избранным ценностям, неподдельность и чистота душевного, в том числе интимного, опыта, виртуозно раскрываемая психология женского чувства (с постоянным мотивом памяти, воскрешающей образы прошедшей любви). В стихотворении "Мне голос был. Он звал утешно" (1917), автобиографическом цикле "Реквием" (1935 - 40, опубликован 1987, поэтический памятник жертвам репрессий 1930-х гг.) - выбор трагедийного приобщения к народной судьбе. Поэзия Ахматовой подверглась уничтожающей критике в постановлении Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) "О журналах "Звезда" и "Ленинград"" (1946), после чего произведения Ахматовой не печатали до 1956. В отмеченной ассоциативно-усложненной образностью "Поэме без героя" (1940 - 65, полностью опубликована в 1976) воссоздана эпоха "серебряного века". Статьи об А.С. Пушкине.

А.А. Ахматова. Портрет работы Н.И. Альтмана. 1914.

Русский музей.

АХМАТОВЫ

Дворяне с 1582 года (ОГДР, V, с. 52). Скорее всего, выходцы из Казани, т.к. под 1554 годом отмечен под Каширой Федор Никулич Ахматов (Веселовский 1974, с. 17). Ахмат - типично тюрко-татарское имя (Баскаков 1979, с. 176). Ещё под 1283 годом упоминается бесермянин (очевидно, мусульманин-булгарин) Ахмат, откупивший баскачество на Курской земле (ПСРЛ, 25, с. 154). Ахматовы в ХУ111-Х1Х вв.-военные, моряки, прокурор Синода (РБС, II, с. 362).

АХМАДУЛИН АХМАТОВ АХМАТУЛИН АХМЕДОВ АХМЕТОВ АХМЕТШИН АХМЕДУЛОВ АХМЕДУЛОВ

Дворянская фамилия Ахматов датируется 1582 г. Происходит от собственного имени Ахмат или Ахмед из араб. "похвальный". (Б)

. От мусульманского имени арабского происхождения, означающего "достохвальный", произошли эти фамилии. Другая "божественная" тюркская фамилия Ахмадулин, Ахматулин - "восхваляемый от Аллаха". (Э)

АХМАТОВЫ. Дворяне с 1582 года (ОГДР, V, с. 52). Скорее всего, выходцы из Казани, т.к. под 1554 годом отмечен под Каширой Федор Никулич Ахматов (Веселовский 1974, с. 17). Ахмат - типично тюрко-татарское имя (Баскаков 1979, с. 176). Ещё под 1283 годом упоминается бесермянин (очевидно, мусульманин- булгарин) Ахмат, откупивший баскачество на Курской земле (ПСРЛ, 25, с. 154). АХМЕТОВЫ. Дворяне с 1582 года , дьяки в XVI - XVII вв., купцы и промышленники в ХVIII-ХХ вв. (ОГДР,V, с. 55; Веселовский 1974, с. 17; РБС, II, с. 363). В основе слова арабо-мусульманскее Ахмет - Ахмад - Ахмат "восхваляемый" (Гафуров) (СТ)

А́хмед (1806-1855), правитель (бей) Туниса с 1837, из династии Хусейнидов. Реорганизовал по европейскому образцу армию и флот, строил заводы, открыл первые в Тунисе светские учебные заведения. Во внешней политике ориентировался на Францию.

* * *

АХМЕД - А́ХМЕД (1806-55), правитель (бей) Туниса с 1837, из династии Хусейнидов. Реорганизовал по европейскому образцу армию и флот, строил заводы, открыл первые в Тунисе светские учебные заведения. Во внешней политике ориентировался на Францию.

АХМЕД (1806-55) - правитель (бей) Туниса с 1837, из династии Хусейнидов. Реорганизовал по европейскому образцу армию и флот, строил заводы, открыл первые в Тунисе светские учебные заведения. Во внешней политике ориентировался на Францию.

АХМЕД - имя, которое носили три султана Османской империи.

АХМЕД I

(1590-1617), четырнадцатый султан Османской империи, сумевший положить конец произволу, чинившемуся в государственных делах придворными женщинами. В 1603 он унаследовал трон своего отца, Мехмеда III, и правил до 1617. Ахмед стал первым султаном после Баязида II (правил с 1481 по 1512), который высоко ценил благочестие и воздержанность. Ахмед пытался бороться с наиболее вопиющими проявлениями кумовства и взяточничества. Однако все усилия нового султана не принесли желаемого результата из-за его неопытности в государственных делах. В Анатолии продолжалось восстание тюрок, начавшееся еще в годы правления его отца. Шах Ирана Аббас I не преминул воспользоваться ситуацией и в 1604 захватил османские владения на Кавказе (1604). В Венгрии Османская армия потерпела несколько серьезных поражений от Габсбургов. В результате был заключен Ситваторокский (Житваторокский) мир (1606), по которому Османская империя теряла значительные территории к северу от Дуная и должна была выплатить солидную контрибуцию. Но еще более важным показателем явилось то, что впервые султан признал Габсбургского императора. В период правления Ахмеда I османы почувствовали угрозу и со стороны усиливавшегося нового северного противника - Российского государства, которое проводило политику территориальной экспансии и подданные которого, казаки, осуществили в 1614 несколько успешных нападений с моря и разрушили османские порты на Черном море. В последние годы жизни Ахмед I отошел от дел и проводил время в развлечениях. Умер Ахмед I в 1617.

АХМЕД II

(1643-1695), двадцать первый султан Османской империи. Ахмед II вступил на трон в 1691, после смерти своего брата Сулеймана II, и правил страной вплоть до своей кончины в 1695. В период его правления продолжился процесс распада Османской империи, начавшийся после поражения османской армии под командованием Кара Мустафы-паши под Веной в 1683. Венеция, Австрия и Россия наносили удары по отступавшим османам и захватили значительные территории к северу от Дуная. Ахмед II находился под сильным влиянием женской половины двора и придворных евнухов и был неспособен что-либо предпринять для того, чтобы остановить анархию в стране.

АХМЕД III

(1673-1730), двадцать третий султан Османской империи. Его правление ознаменовалось началом эпохи просвещения и реформ по западному образцу.

Первые годы правления. Ахмеда возвели на трон в 1703 поднявшие мятеж военные, под полным контролем которых он находился вплоть до 1718. В этот период османы провели успешную войну с Петром I, окружив его армию в битве на реке Прут (1711). России был навязан унизительный договор, по условиям которого османы вернули себе господство над Черным морем. Шведский король Карл XII, нашедший убежище в Османской империи после поражения от войск Петра I в 1709, делал все для того, чтобы разжечь новую русско-турецкую войну, с помощью которой он надеялся восстановить свою власть в Швеции. Но его попытки не увенчались успехом, и в 1713 он был выслан в Швецию. Победу османам принесла также и война с Венецианской республикой (1714-1715), в результате которой им удалось вернуть Морею (п-ов Пелопоннес) и некоторые острова Эгейского моря. Но в результате новой войны на суше и на море с Австрией и Венецией (1716-1718) Ахмед III был вынужден согласиться на новые территориальные уступки в соответствии с Пожаревацким (Пассаровицким) договором 1718.

Тулипский период. Кризис, разразившийся в результате этого поражения, позволил Ахмеду III устранить военных, которые главенствовали в делах Османской империи с момента его вступления на престол. Великим визирем он назначил своего зятя Ибрахима-пашу. При нем в стране наступили годы относительно мирного развития, просвещения и реформ, известные в турецкой истории как Тулипский период (1718-1730). Ибрахим уделял особое внимание сохранению мира с соседями, а также попытался провести реформы административной системы и армии. Сначала в европейские государства были направлены османские послы, опыт и отчеты которых послужили основой для внедрения в жизнь султанского двора и домов османской знати внешних признаков европейского образа жизни. В быт высшего класса вошли одежда, мебель, а также дома в западном стиле и развлечения на западный манер. Духовное возрождение поддерживалось высшими сановниками государства. В стране появились печатные издания на турецком языке, которые впервые стал издавать Ибрагим Мютеферрика, венгр по национальности. Были сделаны попытки создать новую военную структуру, способную применять в бою западную артиллерию и ружья. В 1723 Ибрахим направил османскую армию на Кавказ и в Азербайджан в надежде использовать беспорядки в Иране для возвращения земель, захваченных иранцами в 17 в. Однако, достигнув некоторых успехов в начале кампании, османская армия все же оказалась разбитой. В Стамбуле нарастало недовольство консервативных и религиозных деятелей "неверной политикой", проводившейся султаном и османской верхушкой. Войны на востоке и западе потребовали введения новых, еще более обременительных налогов, тяготы усугублялись беспорядками в провинции. Поражение в Иране явилось той искрой, которая способствовала перерастанию скрытого недовольства в открытое восстание. В 1730 в результате военного переворота, возглавлявшегося Патроной Халилом, Ахмед III был свергнут и заключен в тюрьму, а в 1736 отравлен.

- Британский актёр, исполнивший роль Карлтона Дрейка в фильме «Веном».

- Имя египетского писателя Шауки.

- Британский актёр, исполнивший роль Бодхи Рука в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Ахме́д Ясави́ (около 1105 - 1166), среднеазиатский поэт-суфий и проповедник (см. Суфизм). Сборник мистических духовных стихов «Сокровенное» (издание 1878), приписываемый Ахмеду Ясави, оказал влияние на развитие тюркоязычной поэзии.

* * *

АХМЕД ЯСАВИ - АХМЕ́Д ЯСАВИ́ (ок. 1105-66), среднеазиатский поэт-суфий и проповедник (см. Суфизм (см. СУФИЗМ)). Сборник мистических духовных стихов «Сокровенное» (издан 1878), приписываемый Ахмеду Ясави , оказал влияние на развитие тюркоязычной поэзии.

АХМЕД ЯСАВИ (ок. 1105-66) - среднеазиатский поэт-суфий и проповедник (см. Суфизм). Сборник мистических духовных стихов "Сокровенное" (издан 1878), приписываемый Ахмеду Ясави, оказал влияние на развитие тюркоязычной поэзии.

АХМАДУЛИН АХМАТОВ АХМАТУЛИН АХМЕДОВ АХМЕТОВ АХМЕТШИН АХМЕДУЛОВ АХМЕДУЛОВ

Дворянская фамилия Ахматов датируется 1582 г. Происходит от собственного имени Ахмат или Ахмед из араб. "похвальный". (Б)

. От мусульманского имени арабского происхождения, означающего "достохвальный", произошли эти фамилии. Другая "божественная" тюркская фамилия Ахмадулин, Ахматулин - "восхваляемый от Аллаха". (Э)

АХМАТОВЫ. Дворяне с 1582 года (ОГДР, V, с. 52). Скорее всего, выходцы из Казани, т.к. под 1554 годом отмечен под Каширой Федор Никулич Ахматов (Веселовский 1974, с. 17). Ахмат - типично тюрко-татарское имя (Баскаков 1979, с. 176). Ещё под 1283 годом упоминается бесермянин (очевидно, мусульманин- булгарин) Ахмат, откупивший баскачество на Курской земле (ПСРЛ, 25, с. 154). АХМЕТОВЫ. Дворяне с 1582 года , дьяки в XVI - XVII вв., купцы и промышленники в ХVIII-ХХ вв. (ОГДР,V, с. 55; Веселовский 1974, с. 17; РБС, II, с. 363). В основе слова арабо-мусульманскее Ахмет - Ахмад - Ахмат "восхваляемый" (Гафуров) (СТ)

Ахме́дов Абдулла Рамазанович (р. 1929), туркменский архитектор, народный архитектор СССР (1984), действительный член РАХ (1988). Стремился к синтезу архитектуры и монументально-декоративного искусства, к органичной связи архитектурных форм с ландшафтом. Основные работы (с соавторами): гостиница «Ашхабад» (1967), ансамбль площади Туран, в том числе здание библиотеки имени Азади (1969-1974; Государственная премия СССР, 1976), - все в Ашхабаде.

* * *

АХМЕДОВ Абдулла Рамазанович - АХМЕ́ДОВ Абдулла Рамазанович (15 сентября 1929, село Хурукра, Лакский район, Дагестан (см. ДАГЕСТАН) - 7 февраля 2007) - российский архитектор, народный архитектор СССР (1984), действительный член Академии художеств СССР (1988), лауреат Государственной премии СССР (1976).

Абдулла Ахмедов учился на архитектурном отделении Азербайджанского политехнического института (1947-1953) и после его окончания работал в проектном институте Туркменгоспроект. С Туркменией (см. ТУРКМЕНИЯ) были связаны многие годы его творческой деятельности. В 1961 году он был назначен главным архитектором Ашхабада. Его основными работами (с соавторами) в Ашхабаде стали гостиница «Ашхабад» (1967), ансамбль площади Туран, в том числе здание библиотеки имени Азади (1969-1974; Государственная премия СССР, 1976). В 1986-1987 годах А.Р. Ахмедов занимал посты председателя Союза архитекторов Туркмении и главного архитектора проектного института Туркменгоспроект. Затем он переехал в Москву, где занял пост главного архитектора проектного института «Гипротеатр». В 1989-1992 годах А.Р. Ахмедов работал секретарем правления Союза архитекторов СССР. Затем он занимал пост главного ученого секретаря отделения Международной Академии архитектуры в Москве, а с 1994 года до самой кончины руководил мастерской № 20 «Моспроекта-2».

АХМЕДОВ Абдулла Рамазанович (р. 1929) - туркменский архитектор, народный архитектор СССР (1984), действительный член АХ (1988). Основные работы (с соавторами): гостиница Интуриста "Ашхабад" (1967), ансамбль пл. Туран, в т. ч. здание библиотеки им. Азади (1969-74; Государственная премия СССР, 1976), - все в Ашхабаде.

АХМЕДОВ Рахим Ахмедович - АХМЕ́ДОВ Рахим Ахмедович (р. 1924), узбекский живописец, народный художник СССР (1981), член-корреспондент АХ (1975). Жанровые портреты («Утро. Материнство», 1962), пейзажи, портреты («Наби Рахимов», 1983).

АХМЕДОВ Рахим Ахмедович (1924) - узбекский живописец, народный художник СССР (1981), член-корреспондент АХ (1975). Жанровые портреты ("Утро. Материнство", 1962), пейзажи, портреты ("Наби Рахимов", 1983).

АХМЕДОВ Якуб - АХМЕ́ДОВ Якуб (р. 1938), актер, народный артист СССР (1991). С 1959 в Узбекском театре драмы им. Хамзы. Снимается в кино. Государственная премия СССР (1977).

АХМЕДОВ Якуб (р. 1938) - актер, народный артист СССР (1991). С 1959 в Узбекском театре драмы им. Хамзы. Снимается в кино. Государственная премия СССР (1977).

Ахме́дова Франгиз Юсиф кызы (р. 1928), азербайджанская певица (сопрано), народная артистка СССР (1967). С 1951 в Азербайджанском театре оперы и балета.

* * *

АХМЕДОВА Франгиз Юсиф кызы - АХМЕ́ДОВА Франгиз Юсиф кызы (р. 1928), азербайджанская певица (сопрано), народная артистка СССР (1967). С 1951 в Азербайджанском театре оперы и балета.

Ахме́дова Франгиз Юсиф кызы (р. 1928), азербайджанская певица (сопрано), народная артистка СССР (1967). С 1951 в Азербайджанском театре оперы и балета.

АХМАДУЛИН АХМАТОВ АХМАТУЛИН АХМЕДОВ АХМЕТОВ АХМЕТШИН АХМЕДУЛОВ АХМЕДУЛОВ

Дворянская фамилия Ахматов датируется 1582 г. Происходит от собственного имени Ахмат или Ахмед из араб. "похвальный". (Б)

. От мусульманского имени арабского происхождения, означающего "достохвальный", произошли эти фамилии. Другая "божественная" тюркская фамилия Ахмадулин, Ахматулин - "восхваляемый от Аллаха". (Э)

АХМАТОВЫ. Дворяне с 1582 года (ОГДР, V, с. 52). Скорее всего, выходцы из Казани, т.к. под 1554 годом отмечен под Каширой Федор Никулич Ахматов (Веселовский 1974, с. 17). Ахмат - типично тюрко-татарское имя (Баскаков 1979, с. 176). Ещё под 1283 годом упоминается бесермянин (очевидно, мусульманин- булгарин) Ахмат, откупивший баскачество на Курской земле (ПСРЛ, 25, с. 154). АХМЕТОВЫ. Дворяне с 1582 года , дьяки в XVI - XVII вв., купцы и промышленники в ХVIII-ХХ вв. (ОГДР,V, с. 55; Веселовский 1974, с. 17; РБС, II, с. 363). В основе слова арабо-мусульманскее Ахмет - Ахмад - Ахмат "восхваляемый" (Гафуров) (СТ)

АХМЕС - АХМЕ́С (ок. 2000 до н. э.), египетский жрец и писец, составитель первого дошедшего до нас руководства по арифметике и геометрии (папируса Ринда).

- Древнеегипетский математик, жрец и писец, составитель первого дошедшего до нас руководства по арифметике и геометрии (папируса Ринда).