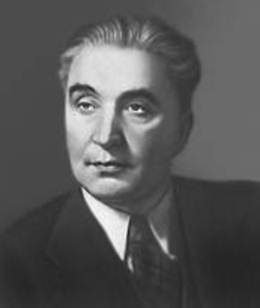

Виногра́довская шко́ла

в языкознании - одна из школ советского

языкознания, возникшая в 40-50‑е гг. 20 в. и объединяющая

учеников и последователей В. В. Виноградова общим пониманием природы языка, общей методологией

его исследования. Виноградов работал в Ленинграде (профессор ЛГУ в

1920-29), Вятке (ныне Киров), Тобольске, Москве. Он был крупным

организатором советской филологической науки: в 1950-63

академик-секретарь ОЛЯ АН СССР; в 1950-1954 директор Института языкознания АН СССР; в 1958-68 директор

Института русского языка АН СССР, в 1945-69

возглавлял кафедру русского языка в МГУ, где вместе с ним плодотворно

работали Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов, Т. П. Ломтев, Н. Ю. Шведова,

С. И. Ожегов, Н. С. Поспелов, В. А. Белошапкова, С. А. Копорский и

другие. По инициативе Виноградова был основан журнал «Вопросы

языкознания» (главный редактор в 1952-69).

Виноградова отличала исключительная эрудиция, глубокое знание истории

русской общественной жизни, русской литературы и русского языка, исключительная осведомлённость в

области истории лингвистической науки, и прежде всего русской

лингвистической мысли. Значительное влияние оказали на него идеи

А. А. Шахматова и Л. В. Щербы. От Шахматова он воспринял методику сравнительно-исторического анализа и

углублённого, строгого системного описания языка, от Щербы - интерес к

языку как живой и активно функционирующей системе, к движению

языковых норм. Рассматривая язык как

общественное явление, Виноградов видел в нём не только эволюцию системы,

но и развитие видов и разновидностей речи и речевых форм. Разрабатывая

теорию стиля, он устанавливал и прослеживал

связи между языковой личностью и общенациональным языком во всех

разновидностях его функционирования.

В теории Виноградова в центре изучения языка стоит, с одной стороны,

слово как центральная единица языковой системы,

с другой стороны, - текст во всей его сложности,

рассматриваются взаимоотношения языка и речи, раскрываются динамика

языковых явлений, особенности русской речи, её закономерности и формы.

Эта концепция отличается от концепции Ф. де Соссюра (см. Женевская школа), фактически описывающего язык вне

речевых жанров, вне связи с актом речи, и от филологической концепции

К. Фосслера, ориентированной прежде всего на экспрессивно-эстетическую функцию языка (см. Эстетический идеализм в языкознании).

Виноградов предложил новую систематизацию разделов и подразделов

русского языкознания. В соответствии с его взглядами оно

включает:

а)серию историко-лингвистических

дисциплин - диалектологию, историческую

грамматику, историю языка, историю литературного

языка, историю языка художественной

литературы (была предложена, в частности, новая периодизация

истории русского литературного языка);

б)стилистику в её

нормативной (культура речи) и историко-сравнительной (функциональные и авторские стили)

разновидностях;

в)дисциплины, содержащие системное

описание современного русского литературного языка (лексика, грамматика, словообразование, фразеология, фонетика), в

т. ч. история слов и теория нормы;

г)науку о языке художественной литературы

и языке писателей;

д)историю филологических учений.