морфе́и

(гр. morpheios)

1) в древнегреческой мифологии - бог сновидений, сын Гипноса;

2) перен. сладкий сон.

м.

Бог сновидений, сын бога сна - Гипноса, обычно изображаемый крылатым старцем в венке из цветов мака (в древнегреческой мифологии).

МОРФЕ́Й (Морфей), (М прописное), морфея, муж. (поэт. устар.). Сон. В объятиях Морфея. «Морфей! до утра дай отраду моей мучительной любви.» Пушкин. (По имени Morpheios - бог сна в греч. мифологии.)

Морфей

-я, м.

1) В греческой мифологии: крылатое божество сновидений.

Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви. Приди, задуй мою лампаду, мои мечты благослови! (Пушкин).

2) Сон.

И ты, о благотворное время! Спеши излить целебный свой бальзам на рану их сердца! И ты, подобно морфею, рассыпаешь маковые цветы забвения (Карамзин).

Этимология:

Греческое Morpheios.

Энциклопедический комментарий:

По представлениям древних, Морфей, сын Гипноса, обитал в покоях своего отца. Это - пещера в горе, через которую течет река Лета, изображаемая в виде дремлющего речного бога. В пещере на ложе, покрытом пологом, почивает Гипнос, рядом с ним - Морфей.

От имени Морфея происходит название медицинского препарата ‘морфий’.

В объя́тиях Морфе́я (быть, пребыва́ть) поэт. и ирон. - спать.

МОРФЕ́Й -я; м. [греч. Morpheios - Морфей]. [с прописной буквы].

1. В древнегреческой мифологии: бог сновидений. ● Сын бога сна Гипноса; изображался молодым крылатым юношей.

2. Трад.-поэт. О сне со сновидениями. Отдаться Морфею. Погрузиться в объятия Морфея (заснуть и видеть сны).

* * *

Морфе́й - в греческой мифологии бог сновидений, сын бога сна Гипноса. Изображался обычно крылатым. В переносном смысле - «погрузиться в объятия Морфея» - уснуть и видеть сны.

* * *

МОРФЕЙ - МОРФЕ́Й, в греческой мифологии бог сновидений, сын бога сна Гипноса (см. ГИПНОС). Изображался обычно крылатым. В переносном смысле - «погрузиться в объятия Морфея» - уснуть и видеть сны.

МОРФЕЙ - в греческой мифологии бог сновидений, сын бога сна Гипноса. Изображался обычно крылатым. В переносном смысле - "погрузиться в объятия Морфея" - уснуть и видеть сны.

-я, м. (с прописной буквы). трад.-поэт. и ирон. Сон.

В объятиях Морфея Беспечный дух лелея, Еще хоть год один Позволь мне полениться. Пушкин, К Дельвигу.

Легкий храп возвестил, что Павел Петрович отдался Морфею. Григорович, Проселочные дороги.

[По имени Морфея - бога сновидений в древнегреческой мифологии]

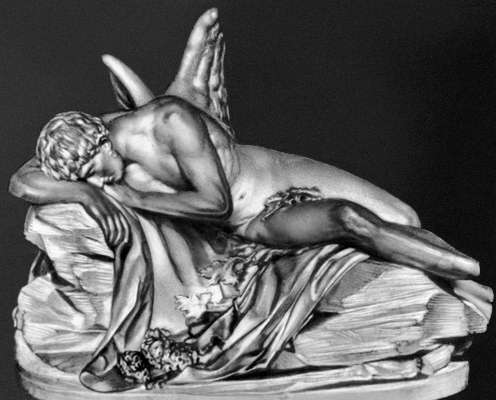

"Морфей". Статуя Ж.А. Гудона. Мрамор. 1769. Лувр.

МОРФЕЙ, в греческой мифологии крылатый бог сновидений, сын Гипноса. В переносном смысле: "погрузиться в объятия Морфея" - уснуть и видеть сны.

Морфей, я, м.

1. Бог сна в древнегреческой мифологии; символ сна; сон.

► Звон колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. // Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву //; Об нем она во мраке ночи, Пока Морфей не прилетит, Бывало, девственно грустит. // Пушкин. Евгений Онегин //

Из древнегреческой мифологии. Морфей (римск. Фантазус) - крылатый бог сновидений, который приходится сыном другому древнегреческому божеству Гипносу - богу сна. Тем не менее, именно Морфей стал в европейской культуре синонимом сна.

Иносказательно: сон (шутливо-ирон.).

Отсюда - распространенный поэтический образ «объятия Морфея». Быть в объятиях Морфея - пребывать во сне, спать. Поэт О. Э. Мандельштам (эпиграмма-пародия на поэта М. Л. Лозинского, известного своими переводами античных авторов):

Делия, где ты была? - Я лежала в объятьях Морфея.

Женщина, ты солгала, - в них я покоился сам.

см. сон 1

Морфе́й

в объя́тиях Морфе́я - аллегорическое обозначение сна. Книжное заимствование через франц. Моrрhéе пли прямо из лат. Моrрhеus - имя сына бога сна - от греч. Μορφεύς "образующий, придающий форму". Получило распространение благодаря Овидию (Меtаm. 11 634-639).

У Гомера и Вергилия сны и видения просто проходят через «врата сна» - одни для правдивых снов и другие - для лживых. О Морфее - сыне бога сна Гипноса, посылающем людям сновидения, известно главным образом из Овидиевых «Метаморфоз» (кн. 2), где Сон посылает Морфея к Алкионе в виде ее утонувшего мужа. Поэты часто использовали образ Морфея как символ сна. Например, Осип Мандельштам написал такое шутливое стихотворение на манер греческих эпиграмм:

Милая, где ты была?

Я лежала в объятьях Морфея.

Женщина, ты солгала,

В них я покоился сам.

- В объятия какого мифологического персонажа погружается засыпающий?

- Бог сновидений в древнегреческой мифологии.

- Какой персонаж древнегреческой мифологии, получил своё имя за способность принимать различные человеческие формы?

- Этого древнегреческого бога часто изображали с набухшими веками и опущенными ресницами, тело которого было увешано цветками мака.

- Картина Пьера-Насиса Герена «... и Ирида».

морфей(в объятиях Морфея) (иноск.) - сон, (во время сна.)

Ср. Я сон пою, бесценный дар Морфея.

А.С. Пушкин. Сон.

Ср. И вот жезлом невидимым своим

Морфей на все неверный мрак наводит.

Темнеет взор...

Вздохнули вы; рука на стол валится,

И голова с плеча на грудь катится,

Вы дремлете...

Там же.

Ср. В объятиях Морфея

Беспечный дух лелея,

Позволь мне полениться.

А.С. Пушкин. Дельвигу.

Ср. О нем она во мраке ночи,

Пока Морфей не прилетит,

Бывало, девственно грустит.

А.С. Пушкин. Евг. Онег. 8, 28 (о Татьяне).

Ср. Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung.

H. Heine. William Ratcliff. 10.

Ср. Sleep! O gentle sleep! Nature's soft nurse!

Сон! О милый сон! Природы нежный попечитель!

Shakesp. King Henry IV. 2, 3, 1.

Ср. Laborum omnium et solicitudinum perfugium est somnus.

Трудов и забот убежище - сон.

Cic. de Divin.

Морфей - сын бога сна - бог сновидений, имеет силу вызывать сонные видения, являясь пред спящими в различных видах.

Ср. Ovid. Metam. 11, 634-693.

Μορφή - образ; μορφεύς - изображающий.

Ср. Морфий - усыпляющее средство.

См. метаморфоза.

ж.

Минимальная значимая единица языка, выделяемая в составе слова (корень, приставка, суффикс, постфикс).

МОРФЕ́МА, морфемы, жен. (от греч. morphe - форма) (линг.). Значащая часть слова: корень, приставка или суффикс.

МОРФЕ́МА, -ы, жен. В языкознании: минимальная значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, постфикс).

| прил. морфемный, -ая, -ое.

морфема - наименьшая, предельная, неделимая без потери данного качества и регулярно воспроизводимая согласно моделям данного языка единица системы выражения, непосредственно соотносимая с соответствующим ей элементом системы содержания (семой).

МОРФЕ́МА -ы; ж. [от греч. morphē - форма] Лингв. Наименьшая часть слова, имеющая лексическое или грамматическое значение (корень, суффикс или приставка). Корневая м. Разложить слово на морфемы.

◁ Морфе́мный, -ая, -ое. М. анализ. М. состав слова.

* * *

морфе́ма - минимальная значимая часть слова, совокупность морфов, имеющих одинаковое значение и ряд других общих признаков. Морфема может быть представлена одним морфом (префикс вы-) или несколькими (-рук-/-рук’-/-руч-).

* * *

МОРФЕМА - МОРФЕ́МА, минимальная значимая часть слова, совокупность морфов, имеющих одинаковое значение и ряд др. общих признаков. Морфема может быть представлена одним морфом (префикс вы-) или несколькими (-рук-/-рук"-/-руч-).

МОРФЕМА - минимальная значимая часть слова, совокупность морфов, имеющих одинаковое значение и ряд др. общих признаков. Морфема может быть представлена одним морфом (префикс вы-) или несколькими (-рук-/-рук - /-руч-).

-ы, ж. лингв.

Часть слова (корень, суффикс или приставка), имеющая лексическое или грамматическое значение.

[От греч. μορφή - форма]

МОРФЕ́МА - миним., т. е. не делимая на части, значимая часть слова, или общее определение: миним. двусторонняя единица яз. М. является ключевым понятием морфологии и относится к числу осн. универс. лингвист. понятий. Слова и формы слов отличаются друг от друга как по звучанию, так и по значению. Это и служит основанием для членения слов на М. Если мы, напр., сравним глаг. формы перечитыва-ю, перечитыва-ешь, перечитыва-ет, то все они, обозначая одно и то же действие, имеют разные значения лица -ю, -ешь, -ет - М., обозначающие соотв. 1-е, 2-е и 3-е лица (ед. ч. наст. вр.). Далее, форму пере-читываю можно сравнить с формами пере-писываю, пере-считываю. Все эти формы обозначают разные действия, но обладающие одним общим свойством: они совершаются повторно. Вполне естественно сделать вывод, что пере- М., выражающая знач. повторного действия. М. м. б. представлена рядом вариантов: алломорфов или алломорфем. Варьирование затрагивает либо звук. облик М. (напр., брод-ить, брож-у), либо ее значение. Варьирование второго рода - в таких случаях, как пере-читываю и пере-страиваю. М. пере- обозначают повторное действие, но во втором примере она, кроме того, указывает, что действие во второй раз совершается иначе, чем в первый. Существует неск. классификаций М. Важнейшим является деление М. на корни и некорни (аффиксы). Корневые М. обычно выражают лекс. значение, к-рое объединяет все формы одного слова (напр., корневая М. книг-, к-рая повторяется во всех формах слова книга: книг-а, книг-и, книг-е и т. д.). Без корневой М. слов не бывает. По той роли, к-рую аффиксальные М. выполняют в структурно-семант. орг-ции слов и их форм, они делятся на деривационные, или словообразоват., и реляционные, или словоизменит. Деривац. М., присоединяясь к корневой М., образует новое слово с б. сложным лексич. значением (дом + ик - домик). Реляц. М. образуют формы одного и того же слова (перечитыва-ю, перечитыва-ешь, перечитыва-ет). Корневые и реляц. М. противопоставляются деривац. М. как обязательные необязательным. Аффиксальные М. можно классифицировать по их линейной позиции относит. корня. Префиксы занимают позицию перед корнем (пона-строить), постфиксы - после корня (нагн-и-сь). Инфиксы вставляются внутрь корня, т. е. разрывают его (лат. fi-n-do - раскалываю, -n-инфикс наст. вр.). Циркумфисы состоят из двух частей, которые примыкают к корню с двух сторон (нем. ge-schrieb-en - написанный, ge..en - циркумфикс, являющ. показателем причастия). Трансфиксы разрывают корень и одновр. сами разрываются корнем (араб. к-и-т-а-б-ун - книга, к-у-т-у-б-ун - книги, трансфикс и...а служит показателем ед. ч., а трансфикс у...у служит показателем множ. ч.). Среди аффиксальных морфем различаются моносемичные и полисемичные. В словоформе перечит-ыва-ешь префикс пере- (обозначает повторное действие) и постфикс -ыва- (показатель несов. вида) являются моносем., а постфикс -ешь полисем. М., т. к. одноврем. выражает значения 2-го лица, ед. ч. и наст. вр. В рус. лингв. традиции полисем. М., к-рые обычно занимают последнюю позицию в словоформе, принято наз. окончаниями.

Лит.: Морфема и проблемы типологии. М., 1991.

морфе́ма, морфе́мы, морфе́м, морфе́ме, морфе́мам, морфе́му, морфе́мой, морфе́мою, морфе́мами, морфе́мах

▲ элемент

↑ слово

морфема - наименьшая единица значения в языке. морф. алломорф.

корень.

инфикс.

аффикс.

постфикс. детерминатив.

суффикс.

окончание, флексия.

основа - часть слова, остающаяся после отсечения окончания;

основа - носитель основного лексического значения слова.

интерфикс.

граммема.

изолирующие языки.

Морфе́ма

(от греч. μορφή - форма) - одна из основных единиц языка, часто определяемая как минимальный

знак, т. е. такая единица, в которой за определённой фонетической формой (означающим) закреплено определённое содержание

(означаемое) и которая не членится на более

простые единицы того же рода. В определённых случаях допустимо говорить

о нулевой морфеме (с фонетически не выраженным означающим),

например нулевая флексия именительного падежа единственного числа

слова «дом» («дом-ø»). Морфема - предельный результат так называемого

первого лингвистического членения (по А. Мартине), т. е. сегментация речевого текста на двусторонние

единицы - знаки языковые; этим морфема

отличается от такой отчасти иерархически соотнесённой с ней единицы

второго лингвистического членения (сегментации на односторонние,

формальные единицы), как слог. Это

различение существенно для языков синтетического типа (см. Синтетизм), в которых морфемное и слоговое членение

не совпадают, ср. «берёз-а» - две морфемы (корневая и флексионная) и

[б’и-р’о́-зъ] - 3 слога; в связи с этим иногда говорят, применительно к

морфологической и фонетической структуре слова, соответственно о его глубине (количество

морфем) и длине (количество слогов). Иная картина в языках

изолирующе-силлабического типа, где морфема обычно совпадает со слогом,

чем и обусловлено использование, например в китаистике, термина

«морфосиллабема» (или «силлабоморфема»), означающего

минимальную фономорфологическую единицу.

Понятие и термин «морфема», предложенные в 1881 И. А. Бодуэном де

Куртенэ как обобщение понятий корень и

аффикс, получают распространение в

работах представителей пражской

лингвистической школы, Л. Блумфилда и в дескриптивной лингвистике, а также в советском языкознании, развиваясь, переосмысляясь

и получая новые интерпретации в ходе постепенного учёта асимметричного дуализма формы и функции в

языковом знаке (ср. противопоставление морфемы и семы у В. Скалички,

морфа и морфемы в позднем дескриптивизме, морфемы и монемы в работах

Мартине и О. Лешки). Понятие морфемы, выйдя за пределы структурной лингвистики, стало одним из основных

в общем языкознании, в описательных и

исторических грамматиках.

Будучи, наряду со словом, основной единицей морфологии, морфема осмысляется, подобно фонеме, как абстрактный инвариант,

реализующийся в виде конкретных вариантов - морфов (алломорфов); варьирование морфем

связано с позицией - как грамматически (и тогда морфема предстаёт в виде

грамматического или морфонологического варианта), так и фонетически

(тогда морфема предстаёт в виде фонетического варианта). Например, в рус. «писать» - «пишу» корневая морфема находится в

грамматической позиции (форма инфинитива - форма

настоящего времени), вызывающей чередование морфов, а в английской морфеме множественного числа существительных

варианты [s] -[z] - [ız] обусловлены фонетической позицией - качеством

исхода основы, ср. bats ‘летучие мыши’ - birds ‘птицы’ - boxes

‘коробки’.

Понятие морфемы, как и большинство содержательных лингвистических

понятий, отличается двойственностью, проистекающей из необходимости

употреблять общее название и для неформального объекта,

представляющего собой известный тип языковых сущностей (онтологический

аспект), и для различных конструктов - его формальных аналогов

(эпистемологический аспект). Поэтому единому по замыслу понятию морфемы

соответствует значительное разнообразие более формальных его

осмыслений, отражающих не столько различие теоретических предпосылок,

сколько различие в исследовательских целях. Вместе с тем

многократные попытки уточнения и формализации понятия морфемы не

получили всеобщего признания. В идеале формальное определение морфемы

должно было бы обеспечивать единство объёма этого понятия в каждом

конкретном языке, одновременно не вступая в противоречие с интуитивным

представлением о сущности морфемы как компонента слова и со стихийно

сложившейся практикой морфологического анализа. Трудности, возникающие

на этом пути, связаны, с одной стороны, с неопределённостью принципов парадигматического отождествления разных

конкретных морфем (т. е. принципов сведения алломорфов в морфему;

например, считать ли ‑ов в «отцов» и ‑ей в «матерей» или ‑s в англ. pen‑s и ‑en в ox‑en ‘быки’

представителями одной морфемы); с другой стороны, с неопределённостью

пределов допустимого расширения понятия морфемы путём наделения

морфемным статусом «остаточных» единиц типа ‑ярус в «стеклярус», ‑адья в

«попадья» и т. п. Поэтому распространены различные употребления

термина «морфема», отражающие те или иные сдвиги в содержании этого

понятия (иногда и терминологическую небрежность). В частности, в

многоуровневых динамических моделях языка морфема нередко теряет

статус цельной двусторонней единицы вследствие расщепления её на

отдельные элементы - семантический и формальный, которыми и оперируют

при характеристике уровней языка. Так, под

морфемой может пониматься, с одной стороны, только её означающее (ср.

такие формулировки: «морфема состоит из фонем», «морфема состоит из

морфонем» и т. п.) или относительно автономная часть означающего, т. е.

дистрибутивно самостоятельный компонент, который скорее должен был бы

трактоваться как «субморф», или морфемоид. Таковы, например,

компоненты морфологических идиом типа рус. «за-быть», нем. Hoch-zeit ‘свадьба’

(букв. - высокое время).

Под морфемой может пониматься, с другой стороны, только её означаемое

(например, когда говорится, что в русском языке

морфема «им. п. мн. ч.» выражается морфом ‑и в слове «яблок‑и», но

морфом ‑а в слове «город‑а»; такое употребление касается главным образом

грамматических, «флективных», морфем) или относительно автономная

часть означаемого, т. е., по существу, сема. Так нередко трактуют элементы содержания

супплетивных форм: например, говорят, что английская словоформа (или

«морф», «мегаморф») am выражает сочетание морфем

be + praes. ind. + 1 sg.

Иногда так же трактуются граммемы

разных грамматических категорий, выражаемые во флективных языках в составе одной грамматической

формы с помощью единой флексии (кумулятивно); например, Дж. Лайонз

считает, что в латинском языке сочетание морфем

masc. + sing. + nom. выражается морфом ‑us. Некоторые учёные статус морфемы приписывают

единицам морфологически неэлементарным - таким, как основа или грамматическая часть словоформы, хотя

основы обычно содержат более одной морфемы в традиционном понимании (ср.

основу в слове «-ый», состоящую из трёх морфем).

Иногда подобная трактовка морфемы связана с выходом за пределы словоформы; например, З. З. Харрис

выделяет «прерывную» (дистантную) морфему ‑us...-us в латинском словосочетании fili-us bon-us ‘хороший сын’. На функционировании

морфемы в слове обычно не делается ограничений; единственное общее

требование - чтобы морфема по протяженности не превышала слова. Однако

Ж. Вандриес, Ч. Ф. Хоккетт, Э. Харрис считают возможным выделять так

называемые надсловные, сверхсловные морфемы - порядок слов, интонацию, согласование, управление и т. п. Некоторые учёные, понимая

морфему как «часть слова» («связанную форму»), отрицают универсальность

морфемы: «аморфные» языки (древнекитайский,

вьетнамский, йоруба, тайские, пиджин-инглиш) считаются «неморфемными»;

существует мнение о «бессловном» характере этих языков (Т. Милевский),

отражающее представление о предложении в

«аморфном» языке как о цепочке морфем. По-видимому, корректнее говорить

о слабой структурной противопоставленности слова и морфемы в ряде

языков. Применительно к флективным языкам узкая трактовка морфемы как

«части слова» приводит к тому, что значимые единицы, материально

совпадающие со словом (ср. рус. «к», «при», «на», «и», «увы», «бац»,

«вчера», «очень», «там», «метро», «рагу» и т. п.), не получают порой

статуса морфем. Некоторые французские языковеды вслед за Вандриесом

употребляют термин «морфема» лишь по отношению к служебным единицам

(аффиксам и служебным словам), называя

знаменательные морфемы (корни) «семантемами» (Ш. Балли) или «лексемами»

(Мартине); в качестве общего термина для служебных и знаменательных

единиц используется термин «монема» (Мартине).

Следование принципу двусторонности морфемы проявляется в

распространённом запрете на выделение «пустых» («асемантических»)

морфем. Если такого рода морфологические элементы появляются в ходе

анализа, то либо говорят об исключениях из правила «безостаточной

выделимости» морфем (т. е. сплошного членения слова на морфемы) и

называют остатки членения «нерегулярными формальными наращениями»,

«интерфиксами», «структемами», «асемантемами», «соединителями»,

«формативами» и т. п., либо включают избыточный отрезок в состав одной

из соседних морфем, либо (иногда с натяжкой) приписывают ему

«полустёршееся» значение (например, уменьшительность в слове «нож-ик»),

либо усматривают повторение (плеоназм, итерацию) избыточно выраженных

значений (например, значение множественности в слове «чуд-ес‑а» и

т. п.). Общепринятым является также требование непременной

«материальности» означающего (не только по отношению к корневым

морфемам, но и к некоторым типам словообразовательных морфем), запрещающее,

например, постулировать «нулевую» деривационную морфему со значением «мясо X-а» в

слове «лещ» (в значении «мясо леща»), синонимичную морфеме ‑ин- в слове «севрюжина».

Некоторые учёные ещё более сужают понятие «морфема», требуя непременной

сегментности (линейного характера) означающего морфемы

(морфа), которое, таким образом, должно представлять собой цепочку

фонем (или морфонем). В этом случае из числа экспонентов морфемы

исключаются значащие супрасегментные средства - чередования, редупликации, тон, ударение; за пределами рассмотрения остаются при

этом и такие явления, как конверсия и т. п.

Маслов Ю. С., О некоторых расхождениях в понимании термина

«морфема», «Учёные записки ЛГУ», 1961, № 301, сер. филол. наук, в. 60,

с. 140-52;

его же, К семантической типологии морфем, в сб.: Русский

язык. Вопросы его истории и современного состояния, М., 1978;

Мартине А., Основы общей лингвистики, пер. с франц., в кн.:

Новое в лингвистике, в. 3, М., 1963;

Климов Г. А., Фонема и морфема, М., 1967;

Блумфилд Л., Язык, пер. с англ., М., 1968;

Арутюнова Н. Д., О значимых единицах языка, в сб.:

Исследования по общей теории грамматики, М., 1968;

Чинчлей Г. С., Соотношение минимальных значимых единиц

языковой структуры, Киш., 1975;

Лэм С., Очерк стратификационной грамматики, пер. с англ.,

Минск, 1977;

Тезисы рабочего совещания по морфеме, М., 1980;

Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф., Словарь морфем

русского языка, М., 1986;

Harris Z., Structural linguistics, Chi.,

1961;

Bierwisch M., Über den theoretischen Status

des Morphems, в кн.: Studia grammatica, Bd 1, B.,

1962;

Matthews P. H., Recent developments in

morphology, в кн.: New horizons in linguistics,

Harmondsworth, 1977;

см. также литературу при статьях Морфология, Морф,

В. А. Виноградов, С. А. Крылов, А. К. Поливанова.

морфема (< др.-греч. μορφή форма)

Значимая часть слова: корень и аффиксы. Каждая морфема выражает грамматическое и лексическое значение. Пришла - четыре морфемы:

при-ш-л-а (приставка при - значение приближения;

корень -ш- обозначает действие, движение;

-л- формообразующий суффикс, указывающий на прош. вр.;

окончание а указывает на значение ед. ч.)

морфема (от греч. raorphe - форма). Значимая часть слова, далее неделимая.

Морфемы корневые:

1) непроизводная основа (корень)

2) аффиксоид.

Морфемы служебные (аффиксы):

1) приставка

2) суффикс,

3) окончание

4) соединительная гласная.

См. morfema.

МОРФЕ́МА (от греч. morphē - форма).

Одна из основных единиц языка. Значимая часть слова, далее неделимая. Различают М. корневые и служебные (приставки, суффиксы, окончания, соединительные гласные). Понятие и термин «М.» был предложен в 1881 г. И. А. Бодуэном де Куртунэ как обобщение понятий корень и аффикс.

Заимств. в XX в. из франц. яз., где morphème - суф. производное от греч. morphē «форма». Ср. фонема.

МОРФЕМА ы, ж. morphème m.<гр. morphe форма. лингв. Наименьшая значащая часть слова (корень,аффикс). Сам термин интертекст явился далеко не первым среди сотен французских неологизмов с начальной морфемой inter-; одно из первых употреблений этой модели отмечено в 1957 г. в еженедельнике La presse - interarmées, межармейский. Семиотика 2001 37. Следуя логике лотмановского подхода к искусству можно предложить понятие эротемы как структурно-тематической единицы эроса (термин образован с тем же французским суффиксом "ем", что и другие обозначения структурных единиц языка: "лексема, морфема, фонема" и пр. А также такие: "теорема, философема, мифологема". М. Эпштейн Поэтика близости. // Звезда 2003 1 164. Морфемный ая, ое. Крысин 1998. В отдельных случаях - когда усечение проходит по морфемному шву - может идти речь о регрессивной деривации. Однако морфемный шов - не обязательное место усечения. Так вместо "скопируй программу" советуют: "скачай прогу". Л. Ю. Иванов. // Словарь 2001 139. - Лекс. Уш. 1938: морфе/ма; БАС-1: морфе/мный.

ж.

1. Раздел морфологии, изучающий строение, варьирование и значения морфем в системах словоизменения и словообразования.

2. Совокупность морфем в их формальном и семантическом варьировании как составная часть морфологии.

Морфе́мика -

морфемный строй языка, совокупность

вычленяемых в словах морфем и их типы;

раздел языкознания, изучающий типы и структуру

морфем, их отношения друг к другу и к слову в целом. Основными объектами

исследования в морфемике являются морфемы, их формальные

видоизменения - морфы и их

линейные сочетания (слово в целом как

последовательность морфем; во флективных

языках - основа, словоформа). Поскольку грамматические морфемы (аффиксы) являются объектом грамматики, морфемика

может рассматриваться как часть грамматики, охватывающая те аспекты

разделов «Морфология» и «Словообразование», которые связаны с

грамматическими морфемами и выражаемыми с их помощью грамматическими и

словообразовательными значениями.

В качестве подразделов морфемики могут быть выделены:

учение о видах морфем по их месту в слове и по функции [корень и служебные морфемы (аффиксы); виды аффиксов: префикс, суффикс, флексия, постфикс, интерфикс, инфикс, конфикс и

т. п.];

учение о типах значений, выражаемых морфемами [лексические, грамматические (морфологические),

словообразовательные значения; разновидности грамматических и

словообразовательных значений];

учение о линейных (синтагматических) и

нелинейных (парадигматических) языковых единицах

морфемного уровня, первые из которых являются представителями вторых в

тексте (морф и морфема, словоформа и слово, основа словоформы и основа

слова);

учение о принципах вычленения в словоформах минимальных значимых

линейных единиц - морфов и о правилах объединения морфов (алломорфов,

вариантов морфемы) в парадигматические единицы (морфемы);

учение о звуковых изменениях, связанных с сочетаемостью значимых единиц

языка, меньших чем слово (чередование фонем

в пределах морфемы - в разных её морфах; усечение и наращение основ; в

языках с подвижным ударением - ударение в его

морфематической функции);

учение о типах (моделях) фонологической

структуры морфов разных классов и морфной структуры словоформ

(слов).

1) Система морфем языка: корней, аффиксов.

2) Раздел науки о языке, изучающий систему морфем языка и морфемную структуру слов (словоформ).

Центральное понятие морфемики - членимость слова. Русская морфемика в самостоятельную отрасль выделилась в 60-80 гг. XX столетия.

Получили развитие такие направления морфемики, как:

1) морфонология,

2) морфемография (составление словарей морфем) и др.

См. morphemics.

Один из компонентов структурной организации языка, выделяемый частью ученых, в отличие от тех, кто склонен выделять только морфемный уровень, исследуя системные взаимоотношения морфем, выделяя в их составе аффиксальный подуровень. Морфемно-морфологический уровень включает в состав единиц этого уровня морфемы и словоформы. Морфемы самостоятельно не употребляются в предложении и, следовательно, не являются номинативными и коммуникативными единицами. Они образуют слова и словоформы.

Один из компонентов структурной организации языка, выделяемый частью ученых, в отличие от тех, кто склонен выделять только морфемный уровень, исследуя системные взаимоотношения морфем, выделяя в их составе аффиксальный подуровень. Морфемно-морфологический уровень включает в состав единиц этого уровня морфемы и словоформы. Морфемы самостоятельно не употребляются в предложении и, следовательно, не являются номинативными и коммуникативными единицами. Они образуют слова и словоформы.

Морфемно-силлабическое письмо - разновидность графических систем, в которых слоговая структура сочетается с морфемной (морфосинтаксис), т.е. для формантов (префиксов, суффиксов и окончаний) существуют особые знаки. Морфемно-силлабическую структуру имеют киданьское, хараппское и некоторые другие письменности. Например, в хараппском письме: āṇ-or-at[tu]-kā «почитаемому воителю», где āṇ - корень, or - показатель множественного числа, at[tu] - показатель общекосвенного падежа, kā - формант дательного падежа.

прил.

1. соотн. с сущ. морфема, связанный с ним

2. Свойственный морфеме, характерный для неё.

3. Принадлежащий морфеме.

МОРФЕ́МА, -ы, ж. В языкознании: минимальная значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, постфикс).

морфе́мный, морфе́мная, морфе́мное, морфе́мные, морфе́много, морфе́мной, морфе́мных, морфе́мному, морфе́мным, морфе́мную, морфе́мною, морфе́мными, морфе́мном, морфе́мен, морфе́мна, морфе́мно, морфе́мны, морфе́мнее, поморфе́мнее, морфе́мней, поморфе́мней

Выделение в слове всех живых с точки зрения современного языка морфем. ср.: разбор словообразовательный (в статье разбор) и этимологический анализ.

Метод, нацеленный на исследование морфемного состава слова в синхронном аспекте, выявление всех имеющихся в слове морфем, живых с точки зрения современного языка. Основными единицами этого анализа являются слово и морфема. В русском языке морфема, как правило, выделяется в составе слова. Структурное совпадение морфемы и слова представлено единичными случаями: вы, нет, ура, беж и др. На первой ступени морфемного анализа выделяются окончание и два вида основ, что дает возможность установить функцию и значение формообразующих суффиксов, если они представлены в словоформе. Корень и словообразовательные аффиксы выделяются на второй ступени морфемного анализа. Затем результаты морфемного анализа перепроверяются с помощью словообразовательного анализа.

Метод, нацеленный на исследование морфемного состава слова в синхронном аспекте, выявление всех имеющихся в слове морфем, живых с точки зрения современного языка. Основными единицами этого анализа являются слово и морфема. В русском языке морфема, как правило, выделяется в составе слова. Структурное совпадение морфемы и слова представлено единичными случаями: вы, нет, ура, беж и др. На первой ступени морфемного анализа выделяются окончание и два вида основ, что дает возможность установить функцию и значение формообразующих суффиксов, если они представлены в словоформе. Корень и словообразовательные аффиксы выделяются на второй ступени морфемного анализа. Затем результаты морфемного анализа перепроверяются с помощью словообразовательного анализа.