РИ́МСКИЙ-КО́РСАКОВ Ник. Анд. (1844-1908) - композитор, дирижер, муз.-обществ. деятель. Проф. С.-Петербургской конс. (1871-1908). Член "Могучей кучки", один из худ. рук. Беляевского кружка. Работал в раз л. муз. жанрах, особое внимание уделял опере, программным симфонич. произв. Творчество Р. К. тесно связано с традициями рус. нар. песенности, обогащенной чертами украинского, кавказского, испанского и др. фольклора. Стремился к воссозданию в музыке первоистоков нац. культуры, использованию образов былин, нар. сказаний, введению духовных напевов. Р. К. активно претворяет в оперных и симфонических произв. напевы разных фольклорных жанров, расширяя звуковую палитру собственного мат-ла музыкально преображенными звуками природы. Это позволяет ему создать великолепные примеры "музыкальной живописи" ("Шехеразада", "Снегурочка"), приближающиеся по значимости к лучшим образцам муз. импрессионизма. Продолжая эпические традиции в рус. иск-ве М. И. Глинки, Р. К. создает былины ("Садко" - муз. картина и опера), легенды ("Сказание о невидимом граде Китеже"), сказки. Традиционные сказочные персонажи его произв. наделяются дополнительными чертами острой сатиры ("Золотой петушок"), карикатурности ("Кащей Бессмертный"), мягкого юмора ("Сказка о царе Салтане").

Центральное место в произв. Р. К. отводится жен. персонажам. С особой искренностью он воплощает образы кротких, духовно возвышенных героинь, наделенных особым свойством нравственной красоты (Ольга, Снегурочка, Марфа, Феврония), противопоставляя им образы сильные, страстные, неукротимые в своем стремлении к счастью (Купава, Любаша). Наряду с персонажами, вышедшими из рус. среды, внимание Р. К. привлекают и жен. "восточные" образы, претворенные композитором в условно-вост. стиле и отличающиеся неизменной роскошью и яркостью красок ("Шехеразада", Шемаханская царица).

Важным мотивом, проходящим через все творчество Р. К., становится тема иск-ва, его роли в судьбах отдельных людей и целых народов. Герои, олицетворяющие собой идею служения иск-ву, наделяются композитором особой значимостью, нравственной силой, способной смягчить ожесточенные сердца и разбудить в людях потребность в истинной красоте (Садко, Лель, Моцарт).

Высокая этичность, отличающая муз. произв. Р. К., является прямым продолжением его собственных жизненных принципов. После смерти М. П. Мусоргского (1881) и А. П. Бородина (1887) Р. К. много времени посвятил завершению и редактированию их произв., благодаря чему стало возможным исполнение "Хованщины", "Князя Игоря". Большое значение имела пед. деят-ность композитора, воспитавшего неск. поколений музыкантов. Практич. деят-ность композитора и педагога нашла отражение в созданных Р. К. "Учебнике гармонии" (1884) и "Основах оркестровки" (1908). Важную роль сыграли составленные Р. К. сборники рус. нар. песен, послужившие источником муз. тем для собств. произв. и для др. композиторов ("100 русских народных песен", "40 народных песен"). Незаурядный лит. талант Р. К. позволил ему стать не только либреттистом нек-рых своих опер, но и создать "Летопись моей музыкальной жизни" (1876-1906), отразившую целую эпоху рус. муз. культуры.

Лит.: Римский-Корсаков А. Н. Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Вып. 1-5. М., 1933-46; Соловцов А. А. Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова. М., 1964.

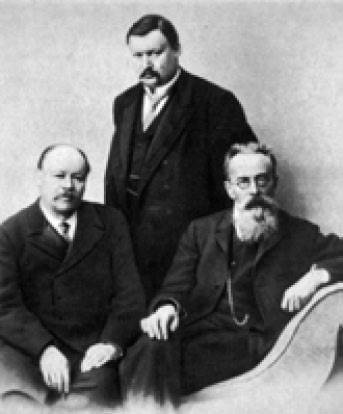

Н. А. Римский-Корсаков (справа), А. К. Глазунов, А. К. Лядов. 1907