ФАГОЦИТИ́РОВАТЬ -рую, -руешь; св. и нсв. (что). Захватить - захватывать и усвоить - усваивать чужеродные частицы, бактерии (о живой клетке). Лейкоциты фагоцитируют проникшие в кровь микробы.

яйцо

Энциклопедия Кольера

ЯЙЦО - женская половая клетка, образующаяся в яичниках самки. Для неспециалиста слово "яйцо" обычно означает куриное яйцо, покрытое твердой скорлупой и употребляемое в пищу. Однако для биолога яйцо - это специализированная клетка, из которой развиваются почти все организмы, в том числе и растения. Даже некоторые одноклеточные протисты, у которых в процессе размножения происходит слияние двух клеток, функционируют подобно сперматозоиду или яйцу. Применительно к микроскопическому яйцу растений, а также млекопитающих и многих других животных часто используют термин "яйцеклетка".

РАЗНООБРАЗИЕ ЯИЦ

Яйца животных, принадлежащих к разным группам, крайне разнообразны по величине, форме и окраске; не меньшие различия наблюдаются и в количестве яиц, производимых разными видами. Так, зрелое яйцо морского ежа красного цвета, достигает 70-80 мкм в диаметре, и одна самка продуцирует миллионы яиц; самка комара откладывает от 100 до 200 яиц, а пресноводная японская рыбка оризия, или медака (Orysius latipes), - всего 10-30. Величина и количество яиц мало зависят от размеров животного, а определяются в основном стратегией размножения.

См. также РАЗМНОЖЕНИЕ. Среди млекопитающих самые крупные яйца свойственны яйцекладущим - утконосу и ехидне. Диаметр яйца утконоса - 4,4 мм, ехидны - 3 мм. Зрелая яйцеклетка человека имеет примерно 100 мкм (0,1 мм) в диаметре, макака-резуса - 118 мкм, морской свинки - 76 мкм, кролика - 160 мкм, а мыши - 80 мкм. Величину птичьих яиц обычно оценивают по их массе (что точнее). Самое маленькое яйцо - всего 0,5 г - у колибри Trochilus colubris, а самое крупное яйцо в современном животном мире - у страуса Struthio camelus: оно достигает 1400 г. Коренные жители Африки использовали скорлупу яиц страуса как сосуды для воды. Однако, по-видимому, самое большое яйцо принадлежало вымершей птице - эпиорнису (Aepyornis), жившему на Мадагаскаре; его емкость превышала 9 л. Яйцо курицы породы леггорн имеет массу 58 г. По форме яйца бывают сферическими, эллипсоидными, коническими и продолговатыми. Число яиц в кладке тоже варьирует. Например, пингвины откладывают по одному яйцу, голуби - по два, куропатки - до 20 яиц в кладку. Яйца дрозда синевато-зеленые. У домашних кур яйца бывают белые, желтые или различных оттенков коричневого. Сообщалось о породе кур, откладывающих сине-зеленые яйца. Размеры, форма и окраска яиц иногда варьируют у разных представителей одного вида.

СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Процесс, ведущий к формированию женской гаметы, или зрелого яйца, называют оогенезом. Его подразделяют на две фазы: генеративную и вегетативную. Генеративная фаза начинается с размножения первичных половых клеток - они обособляются на ранних стадиях эмбрионального развития и предназначены для образования гамет. Эти клетки дают начало оогониям, каждый из которых образует затем т.н. ооцит. В вегетативной фазе ооцит вступает в период роста, характеризующийся увеличением массы его цитоплазмы. Затем он накапливает желток и претерпевает особое клеточное деление - мейоз. Мейоз завершается образованием зрелого яйца.

См. также ЭМБРИОЛОГИЯ. У млекопитающих вегетативная фаза инициируется фолликулостимулирующим гормоном, вырабатываемым гипофизом. У насекомых оогенез стимулируется ювенильным гормоном, который вырабатывается прилежащими телами - парными железами, расположенными в голове. Во время генеративной фазы и в ранний период вегетативной фазы будущее яйцо мало отличается от клетки любого другого типа, т.е. у него нет тех специфических признаков, которые характерны для яйца. На этой стадии молодой ооцит окружен мембраной, называемой оолеммой. Его ядро погружено в цитоплазму, содержащую специализированные структуры - органеллы. У многих организмов оогенез протекает при участии фолликулярных клеток и трофоцитов.

СТРОЕНИЕ КУРИНОГО ЯЙЦА

Ядро. Молодой ооцит содержит ядро с крупным ядрышком и диплоидным набором хромосом, т.е. хромосом у него столько же, сколько в любой другой клетке данного организма. Переход от диплоидного набора хромосом к гаплоидному (т.е. уменьшенному вдвое) набору происходит в результате мейоза. Гаплоидное число хромосом свойственно только гаметам. У всех изученных яиц ядро окружено ядерной оболочкой, пронизанной порами, расположенными на некотором расстоянии друг от друга. У многих животных в яйце во время оогенеза образуется мембранная система, известная под названием annulate lamella: она возникает из ядерной оболочки.

Цитоплазма. Ооциты содержат большое количество цитоплазмы, имеющей сложную структуру. В ней присутствуют множество митохондрий, необходимых для обеспечения клетки энергией; мембранная система эндоплазматического ретикулума и многочисленные рибосомы, на которых происходит синтез белка; комплекс Гольджи и лизосомы - ферменты последних осуществляют внутриклеточное переваривание и даже могут инициировать разрушение яйца. В молодых ооцитах насекомых обнаружены также микротрубочки, которые, по-видимому, участвуют в движении цитоплазмы. В яйцах других беспозвоночных и у позвоночных они встречаются редко. Помимо этого набора органелл, свойственных и другим клеткам, цитоплазма яйца во многих случаях содержит т.н. кортикальные гранулы, или тельца, которые у ряда животных играют важную роль в оплодотворении. Однако важнейшая ее особенность - наличие желтка, необходимого для питания зародыша. Существует по крайней мере три возможных способа образования желтка. Во-первых, его могут продуцировать органеллы ооцита. Во-вторых, предшественники желтка, т.е. вещества, из которых он образуется, могут вырабатываться не в ооците, а в других клетках и поступать в ооцит путем эндоцитоза. Наконец, возможно сочетание этих двух процессов.

См. также КЛЕТКА. Оолемма. На ранних стадиях развития оолемма гладкая, но позднее на ней образуются пальцевидные выросты, называемые микроворсинками. Наружная поверхность оолеммы покрыта рыхлым слоем, который считают частью этой оболочки.

Фолликулярные клетки. У многих организмов яйцо бывает окружено слоем фолликулярных клеток, в цитоплазме которых имеются органеллы, сходные с органеллами ооцита. Пока ооцит развивается, цитоплазма фолликулярных клеток образует выросты, которые иногда смыкаются с микроворсинками ооцита. Функция фолликулярных клеток у многих животных остается неизвестной. Однако у таких насекомых, как стрекозы и плодовые мушки, фолликулярные клетки вырабатывают материал, используемый для формирования вокруг яйца вторичной оболочки.

Трофоциты, или питающие клетки. У некоторых беспозвоночных, например гребневиков и насекомых, у одного из полюсов яйца находится группа трофоцитов. Установлено, что синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и рибонуклеиновой кислоты (РНК) начинается в трофоцитах, и РНК вместе с рибосомами переносится в ооцит по цитоплазматическим мостикам. У губок ооцит целиком поглощает (фагоцитирует) эти клетки.

Созревание. Яйцо может выйти из яичника, находясь на разных стадиях созревания; это означает, что его ядро может быть при этом либо диплоидным (в этом случае процесс мейоза завершается во время оплодотворения), либо уже гаплоидным. Так, у многих червей и моллюсков, а также у ряда млекопитающих (собаки, лисицы, лошади) мейоз к моменту оплодотворения находится на стадии профазы, т.е. в яйце еще сохраняется крупное диплоидное ядро (зародышевый пузырек). У других моллюсков, например у обычной мидии (Mytilus edulis), и многих насекомых зрелое яйцо находится в метафазе первого митотического деления; у большинства позвоночных - в метафазе второго мейотического деления; у кишечнополостных и морских ежей мейоз в зрелом яйце завершен и ядро гаплоидное. Ряд животных трудно отнести к какой-либо из указанных четырех групп. Например, яйца морской звезды Asterias при некоторых условиях можно оплодотворить в разные сроки после их откладки, когда они находятся на разных стадиях созревания.

ЯЙЦО ПТИЦ

Строение яйца птиц целиком соответствует его назначению - яйцо содержит все необходимое для полного развития нового организма. Непосредственно перед выходом в яйцевод оно представляет собой одну клетку, заполненную жидким материалом - желтком; ее ядро расположено на участке, называемом бластодиском. После того как яйцо поступило в яйцевод, становится возможным оплодотворение. По мере продвижения яйца по яйцеводу расположенные в стенке яйцевода железы выделяют вещества, из которых образуются вспомогательные структуры, в том числе белок, подскорлупковые оболочки и скорлупа. Прохождение яйца по яйцеводу занимает примерно 22 ч. Если яйцо было оплодотворено, то к моменту откладки его нельзя считать одной клеткой, так как в нем уже началось дробление и образовался плоский двойной слой клеток, называемый бластодермой. Питание зародыша обеспечивает желток. Существует два типа желтка - белый и желтый; они располагаются в яйце чередующимися концентрическими слоями. Большую часть желтка составляет желтый желток, содержащий по крайней мере два белка - фосфовитин и липовителлин, - а также некоторые липиды и углеводы. Основная часть белого желтка, называемая латеброй, расположена в центре яйца; она имеет вид колбы, горлышко которой тянется до поверхности желтка. Поверхностный участок белого желтка носит название ядра Пандера; непосредственно над ним лежит бластодерма. Желток заключен в т.н. вителлиновую мембрану и окружен белком. Белок яйца имеет желтоватый оттенок, создаваемый пигментом овофлавином, но после коагуляции (свертывания) он становится белым. Часть белка образует вокруг желтка спиралевидную структуру - халазу, поддерживающую желток во взвешенном состоянии. Содержимое яйца окружено двумя подскорлупковыми оболочками, внутренней и наружной, похожими на пергамент. Над ними лежит скорлупа, состоящая главным образом из карбоната кальция. После откладки яйца на его тупом конце подскорлупковые оболочки начинают отделяться одна от другой, и в этом месте образуется воздушная камера. По размерам камеры обычно можно судить о свежести яйца: если поместить свежее яйцо в слабый солевой раствор, то оно опустится на дно, так как воздушная камера мала, а несвежее яйцо всплывет, так как эта камера увеличилась в объеме. Бывают случаи, когда созревают сразу две или три яйцеклетки. Проходя одновременно по яйцеводу, они могут покрыться белком и скорлупой вместе, так что получится яйцо, содержащее два или три желтка.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Оплодотворение - многоступенчатый процесс. Он начинается со взаимодействия и последующего слияния яйца и сперматозоида, а завершается объединением двух наборов хромосом - одного от материнского, а другого от отцовского организма. При этом объединении не только восстанавливается диплоидное число хромосом, но и создаются новые генетические комбинации. Рыбы и многие земноводные выделяют сперматозоиды и яйца (икру) в воду, так что оплодотворение у них наружное, т.е. происходит вне тела животного; то же свойственно и многим морским беспозвоночным. У наземных беспозвоночных, а также у остальных позвоночных оплодотворение внутреннее, т.е. слияние сперматозоида с яйцом происходит в репродуктивной системе самки.

См. также РАЗМНОЖЕНИЕ. Остается неизвестным, каким образом сперматозоиды данного вида вступают в контакт с яйцами своего, а не какого-то другого вида даже в тех случаях, когда самец выделяет сперму в обширные водные пространства. Как полагают некоторые исследователи, яйцо выделяет специфичное для данного вида вещество, привлекающее соответствующие сперматозоиды благодаря их способности к хемотаксису - движению по градиенту концентрации распознаваемого химического вещества. Некоторые сперматозоиды активно ищут яйцо, продвигаясь к нему с помощью длинного жгутика. У ряда беспозвоночных сперматозоиды перемещаются подобно амебам. У многих животных сперматозоид проникает в яйцо в любой точке на его поверхности, но у насекомых и рыб - только через специальное отверстие (микропиле). По-видимому, сперматозоиды, способные проникнуть в яйцо в любом месте, делают это, размягчив участок яйцевых оболочек с помощью ферментов, содержащихся в их акросоме. (См. также СПЕРМАТОЗОИД.) В результате непосредственного контакта сперматозоида и яйца их оболочки сливаются, образуя одну непрерывную оболочку, объединяющую эти две клетки. На этой стадии процесса оплодотворения у очень многих животных происходит изменение поверхностного слоя яйца за счет того, что кортикальные гранулы, содержащиеся в цитоплазме яйца, быстро выделяют свое содержимое под яйцевую оболочку; выделенные вещества оводняются, увеличивая занимаемый объем, что приводит к отделению оболочки от цитоплазмы: между ними появляется т.н. перивителлиновое пространство, и, кроме того, изменяются свойства яйцевой оболочки. В итоге вокруг оплодотворенного яйца возникает благоприятная среда и создается препятствие для проникновения дополнительных сперматозоидов. Однако активность кортикальных гранул - не единственный фактор, ответственный за то, что у большинства животных в яйцо может проникнуть лишь один сперматозоид. После того как сперматозоид попал в яйцо, оболочка его ядра распадается, а высвободившийся хроматин (вещество, из которого состоят хромосомы) оказывается в цитоплазме яйца и с этих пор находится под ее контролем. Дальнейшие события могут протекать по-разному. Например, у морского ежа Arbacia ядерная оболочка сперматозоида распадается сразу же после его проникновения в яйцо, и вслед за этим происходит дисперсия компактной массы хроматина. Затем хроматин вновь отделяется от цитоплазмы яйца в результате восстановления ядерной оболочки. У некоторых животных ядра сперматозоида и яйца, оказавшись в общей цитоплазме, немедленно вступают в контакт; их оболочки сливаются, и образуется единое диплоидное ядро в единой клетке - зиготе. У других животных, например у кролика, ядра сперматозоида и яйца сближаются, после чего обе ядерные оболочки разрушаются. Затем два гаплоидных набора хромосом выстраиваются в одну линию, так что зигота может начать делиться; диплоидное число хромосом в ней восстановилось. После оплодотворения, наружного или внутреннего, начинается процесс дробления зиготы и развитие зародыша.

ПАРТЕНОГЕНЕЗ

Многим беспозвоночным и низшим позвоночным свойственно партеногенетическое (девственное) размножение, т.е. их яйца могут развиваться без оплодотворения. (См. также РАЗМНОЖЕНИЕ.) В некоторых случаях, например у рыб, для этого требуется предварительный контакт яиц со сперматозоидами особей другого вида: при этом происходит активация яйца (побуждающая его к дроблению), но не оплодотворение. Аналогичную активацию яиц (как беспозвоночных, так и низших позвоночных) удается вызвать в лабораторных условиях. Для этого используют такие способы, как укол иглой, смоченной кровью, выдерживание яиц при повышенной или пониженной температуре, либо в кислой или щелочной среде, либо в гипертоническом солевом растворе (т.е. в растворе с более высокой концентрацией солей, чем в клетке), либо в растворе стрихнина или сапонина. Если в результате таких воздействий удается получить диплоидный организм, то обычно это происходит за счет подавления одного из делений мейоза либо одного из первых дроблений яйца. Однако при искусственном партеногенезе далеко не всегда удается достичь полного развития нового организма - чаще всего развитие зародыша останавливается на ранних стадиях. Поэтому в большинстве случаев остается неясным, соответствуют ли эти искусственно вызванные процессы нормальному развитию. Показано, однако, что у морского ежа Arbacia punctulata активация яиц гипертоническим раствором, а именно морской водой с повышенным содержанием некоторых солей, индуцирует процессы, сходные с наблюдаемыми при оплодотворении. Удалось также получить полное и массовое (из подавляющего большинства яиц) партеногенетическое развитие тутового шелкопряда, используя для этого различные физические (в частности, температурные) и химические воздействия. Оказалось, что при достаточно сильном воздействии на неоплодотворенные яйца в них происходит торможение мейотического деления, и в дальнейшем из таких яиц выводятся только самки. Такое же, но более слабое воздействие, не тормозящее мейоз, но активирующее яйца, приводит к развитию только самцов. Таким образом, с помощью искусственного партеногенеза можно не только культивировать этот вид, но и регулировать соотношение полов в разводимой популяции, что немаловажно, так как самцы продуцируют больше шелка, чем самки. Этот метод партеногенетического разведения тутового шелкопряда получил практическое применение. Любопытные эксперименты были проведены на лягушках. Из яйцеклетки лягушки удаляли ядро и вместо него вводили ядро соматической клетки. Как уже говорилось, ядра всех соматических клеток, как эмбриональных, так и взятых от взрослого организма, содержат диплоидный набор хромосом, в отличие от ядра гаплоидных яйцеклеток. В серии таких экспериментов в ооциты шпорцевой лягушки (Xenopus laevis) переносили диплоидные ядра из клеток бластулы, гаструлы или из головного мозга взрослой особи. Оказалось, что цитоплазма ооцита способна изменить характер активности пересаженного ядра, регулируя ее таким образом, чтобы она соответствовала активности цитоплазмы. В результате из ооцита с пересаженным диплоидным ядром может развиться взрослая лягушка.

ОКАМЕНЕЛОЕ ЯЙЦО ДИНОЗАВРА, жившего в меловом периоде.

ЯЙЦА ЖУКА-ЛИСТОЕДА Doryphora decemlineata

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕРЕПЕЛ у своего гнезда на земле.

См. также КЛОНИРОВАНИЕ.

О яйце млекопитающих см. РЕПРОДУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ЛИТЕРАТУРА

Гилберт С. Биология развития, т. 3. М., 1995

Полезные сервисы

селезенка

Энциклопедия Кольера

СЕЛЕЗЕНКА - самый крупный лимфоидный орган, имеющий овальную уплощенную форму, похожий на железу и расположенный в левой верхней части брюшной полости, позади желудка. Она соприкасается с диафрагмой, поджелудочной железой, толстой кишкой и левой почкой. Селезенка не относится к жизненно важным органам, и врожденное ее отсутствие или хирургическое удаление не оказывает глубокого влияния на жизнеспособность и рост организма.

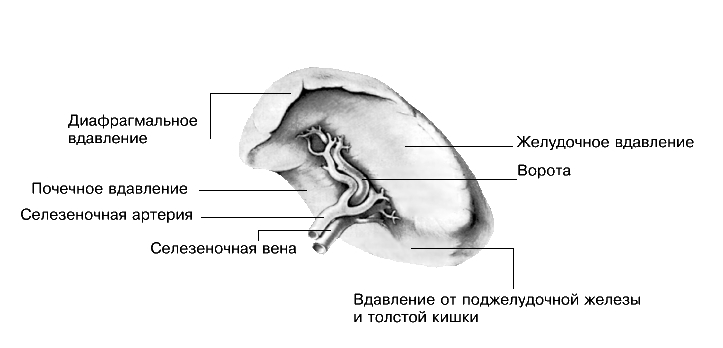

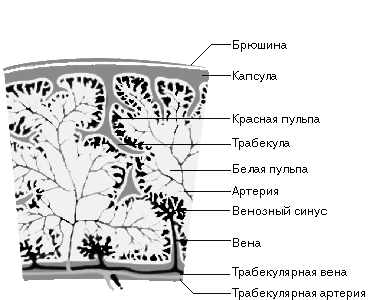

СЕЛЕЗЕНКА расположена в брюшной полости, слева, за желудком; она соприкасается также с диафрагмой, поджелудочной железой, толстым кишечником и левой почкой. Капсула селезенки срастается с брюшиной, и таким образом селезенка прикрапляется к брюшной стенке. Фиброзные тяжи - трабекулы - начинаются от капсулы, проникают внутрь органа и составляют остов селезенки. Селезеночная артерия входит через углубление, называемое воротами, делится на веточки, которые доходят до красной пульпы и впадают в венозные синусы. Оттуда кровь по мелким венам собирается в селезеночную вену, выходящую из ворот селезенки.

Анатомия. Селезенка состоит из нескольких типов ткани. Эмбрионально она происходит из среднего зародышевого листка - мезодермы. Некоторое количество исходных мезенхимных клеток сохраняется в селезенке всю жизнь, тогда как остальные превращаются в лимфоидные и ретикуло-эндотелиальные клетки. Пульпа (мякоть) селезенки состоит преимущественно из последних, а лимфоидные клетки группируются в лимфоидные образования, т.н. мальпигиевые тельца. Селезенка имеет обильное кровоснабжение, ее цвет - тускло-багровый. В дополнение к брюшине (серозной оболочке) она покрыта плотной эластичной фиброзной капсулой с примесью гладкомышечных волокон. Капсула продолжается в толщу органа в виде перекладин - трабекул, образующих остов селезенки и разделяющих ее на дольки. Селезенка непосредственно связана с системой воротной вены (несущей обогащенную питательными веществами кровь от желудочно-кишечного тракта к печени) и большим кругом кровообращения.

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ (вид внизу)

ТКАНЬ СЕЛЕЗЕНКИ (поперечный срез)

Физиология. Гален считал селезенку органом, "полным таинственности". Известно, что древние греки и римляне удаляли бегунам селезенку, чтобы увеличить скорость бега. Функции селезенки не до конца изучены. Долгое время ее считали эндокринной (лишенной выводных протоков) железой. Поскольку нет достоверных данных о секреторной деятельности селезенки, от этой теории пришлось отказаться, хотя в последнее время она в какой-то степени получила вторую жизнь. Теперь селезенке приписывают гормональную регуляцию функции костного мозга. На ранних стадиях развития плода селезенка служит одним из органов кроветворения. К девятому месяцу внутриутробного развития образование как эритроцитов, так и лейкоцитов гранулоцитарного ряда берет на себя костный мозг, а селезенка, начиная с этого периода, производит лимфоциты и моноциты. При некоторых болезнях крови, однако, в селезенке вновь появляются очаги кроветворения, а у ряда млекопитающих она функционирует как кроветворный орган в течение всей жизни. У взрослого человека селезенка выполняет несколько функций. Как часть ретикуло-эндотелиальной системы она фагоцитирует (разрушает) отжившие кровяные клетки и тромбоциты, а также превращает гемоглобин в билирубин и гемосидерин. Поскольку гемоглобин содержит железо, селезенка - один из самых богатых резервуаров железа в организме. Как лимфоидный орган селезенка является главным источником циркулирующих лимфоцитов, особенно в юности и у молодых взрослых. Кроме того, она действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, а также продуцирует антитела; люди, лишенные селезенки, особенно маленькие дети, очень чувствительны ко многим бактериальным инфекциям. Наконец, как орган, участвующий в кровообращении, она служит резервуаром эритроцитов, которые в критической ситуации вновь выходят в кровоток.

Болезни селезенки. Первичные заболевания селезенки довольно редки, но вторично она поражается чаще, чем любой другой орган.

Пороки развития. Встречаются случаи врожденного отсутствия селезенки. Возможны также отклонения в ее размерах, форме и строении, например развитие дополнительных долей. Нередко выявляются добавочные селезенки, иногда несколько. При слабости связок, фиксирующих положение селезенки, она может перемещаться в брюшной полости; такая блуждающая селезенка встречается чаще у женщин. Инфаркт селезенки - довольно частое явление, хотя очаги инфаркта обычно мелкие. Причины инфаркта - лейкоз и некоторые инфекции. Перекручивание ножки (заворот) селезенки приводит к нарушению ее кровообращения и требует хирургического вмешательства.

Абсцессы. Причиной абсцессов может быть ее инфаркт, а также брюшной тиф или подострый бактериальный эндокардит. Обычно это хронический, протекающий без болей процесс с тенденцией к самоизлечению.

Кисты. Крайне редко в селезенке образуют эпителиальные и вызванные эхинококком кисты. Серозные кисты встречаются чаще и, так же как и разрывы, обычно являются следствием травмы.

Дегенеративные процессы и новообразования. Амилоидное перерождение может быть следствием хронического туберкулеза или остеомиелита. В последнее время амилоидоз (форма белковой дистрофии) встречается все реже. Атрофия селезенки часто наблюдается в пожилом возрасте и у больных серповидноклеточной анемией. Первичные злокачественные опухоли селезенки редки, типичная опухоль - лимфосаркома. Метастазы в селезенку отмечаются еще реже. Спленомегалия, или увеличение селезенки, - характерный ответ органа на множество патологических состояний. Спленомегалия может быть связана с увеличением лимфатических узлов, асцитом (наличием жидкости в брюшной полости), желтухой, лейкопенией (уменьшением количества белых кровяных клеток), лихорадкой, увеличением печени или тяжелой анемией. Она наблюдается при многих сердечно-сосудистых заболеваниях; при многих инфекционных болезнях - малярии, брюшном тифе, оспе, кори, сифилисе, менингите, скарлатине и др.; при болезнях крови - лейкозе, гемолитической желтухе, хронических гемолитических анемиях, обычно врожденных. Иногда увеличение селезенки встречается при болезни Ходжкина; огромных размеров она достигает при хроническом миелолейкозе. Нарушения метаболизма, особенно жирового обмена, тоже часто сопровождаются спленомегалией. Многие заболевания печени отражаются на состоянии селезенки. В первую очередь это касается синдрома Банти, при котором цирроз печени сопровождается застойной спленомегалией и анемией. При наследственном заболевании - болезни Гоше - наблюдается нарушение обмена жиров и спленомегалия. Поскольку спленомегалия - лишь проявление какого-либо другого заболевания, лечение должно быть направлено на первичную причину. Удаление селезенки показано в редких случаях; иногда оно производится при заболеваниях, связанных с повышенным разрушением в ней эритроцитов или тромбоцитов, в частности при гемолитической желтухе, тромбоцитопенической пурпуре, синдроме Банти, но и тогда улучшения показателей крови можно ожидать лишь в 30-60% случаев.

См. также ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.