Э́лиот Джордж (Eliot), настоящие имя и фамилия Мэри Анн Эванс (Evans) (1819-1880), английская писательница. Из философии позитивизма заимствовала идею постепенной эволюции общества и гармонии классов. Некоторыми чертами творчество Элиот предвещало натурализм (роман «Мельница на Флоссе», тт. 1-3, 1860). Социальная проблематика сочетается с психологическим анализом (романы «Сайлес Марнер», 1861, «Миддлмарч», тт. 1-4, 1871-72).

* * *

ЭЛИОТ Джордж - Э́ЛИОТ (Eliot) Джордж (пседоним; настоящее имя Мэри Энн Эванс, Evans) (22 ноября 1819, Арбери, Уорикшир - 22 декабря 1880, Лондон), английская писательница.

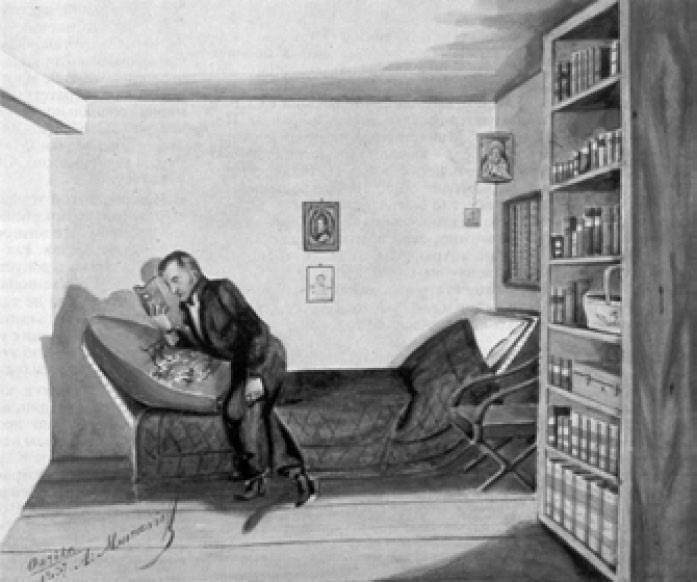

Мэри Энн (впоследствии она сократила это имя до Мэриан) родилась в маленьком сельском приходе в самом сердце Англии. «Джордж Элиот» - это ее псевдоним, под которым она издала свою первую повесть «Горестный удел преподобного Эймоса Бартона» (1857), составившую с двумя другими сборник «Сцены из жизни духовенства» (1858), и которым подписывала свои последующие произведения. В юности посещала учебные заведения для девиц и много читала, восполняя скудный рацион знаний, что там отпускали. Она находилась при отце, ухаживая за ним до его смерти в 1849, затем перебралась в Лондон. В октябре 1853 бросила вызов общественному мнению, когда сошлась с ученым и литератором Дж. Г. Льюисом, который разошелся с женой, но не мог по английским законам расторгнуть с ней брак. Долгая совместная жизнь Мэриан и Льюиса благотворно сказалась на их общей судьбе: оба сумели реализовать свой талант. Льюис написал ряд исследований, снискавших ему имя, а Мэриан Эванс превратилась в Джордж Элиот.

Сивилла

Дар художника сочетался у Джордж Элиот с аналитическим складом ума. Она была одной из образованнейших женщин эпохи, пристально следила за развитием философской, социологической и естественнонаучной мысли, долгие годы редактировала литературный раздел журнала «Вестминстерское обозрение», перевела на английский язык «Жизнь Иисуса» Д. Ф. Штрауса (см. ШТРАУС Давид Фридрих), «Сущность христианства» Фейербаха (см. ФЕЙЕРБАХ Людвиг) и «Этику» Спинозы (см. СПИНОЗА Бенедикт). Человек широких взглядов, она приветствовала французскую революцию 1848 (см. РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ВО ФРАНЦИИ), хотя для Англии считала приемлемым только путь постепенных реформ. Ее мировоззрение можно было бы назвать радикальным консерватизмом.

Жизнь Джордж Элиот, небогатая яркими событиями, прожитая сообразно с присущими ей обостренным сознанием долга перед близкими и любовью к порядку и размеренности, была отмечена исключительной духовной и интеллектуальной активностью. Авторитет писательницы был огромен, можно сказать, непререкаем, причем в сфере как литературы, так и морали. На нее взирали как на наставницу, учителя жизни. Ее называли Сивиллой (см. СИВИЛЛЫ). Сама королева Виктория (см. ВИКТОРИЯ (королева)) была ревностной ее почитательницей. Видные писатели разных поколений, от матерого Тургенева (см. ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич) до молодого Генри Джеймса (см. ДЖЕЙМС Генри), посещали «Прайорс-Хаус», лондонскую резиденцию Льюисов, чтобы засвидетельствовать Джордж Элиот свое уважение и симпатии.

Мастер

Джордж Элиот принадлежат семь романов, повести, эссе и стихи. Ее творчество, как и ее современника Энтони Троллопа (см. ТРОЛЛОП Антони), стало звеном, связующим английский социально-критический роман 1830-1860-х гг. (Диккенс (см. ДИККЕНС Чарлз), Теккерей (см. ТЕККЕРЕЙ Уильям Мейкпис), Шарлотта Бронте (см. БРОНТЕ Шарлотта), Элизабет Гаскелл (см. ГАСКЕЛЛ Элизабет)) и психологическую прозу рубежа 19-20 вв. Во многом взгляды и творческие установки Джордж Элиот определила философия позитивизма (см. ПОЗИТИВИЗМ). Ему она, в частности, обязана значением, которое придавала наследственности, и убеждением в том, что поступки человека в молодости влияют и на его собственную судьбу, и на судьбы окружающих. В повестях и в романах «Адам Бид» (1859), «Мельница на Флоссе» (1860) и «Сайлес Марнер» (1861) писательница тяготела к изображению обыденного, стремясь при этом к предельной точности и объективности рисунка. Здесь ей помог опыт, накопленный за тридцать лет жизни в провинции. А поскольку она с юности отличалась проницательным умом, цепким взглядом и великолепной памятью, то ее земляки, читая эти книги и позже написанный «Мидлмарч» (1872), только диву давались, откуда у мистера Элиота столь доскональные знания об их приходских делах, сплетнях и житейских историях: они не могли не «узнать» ее персонажей.

Начиная с исторического романа «Ромола» (1863), в котором выведен Савонарола, писательница стремилась насыщать романы - «Феликс Холт, радикал» (1866), «Дэниел Деронда» (1876) - философским, политическим и социологическим материалом. Но как раз «политика» удавалась ей в наименьшей степени, здесь ее манера подчас становилась излишне информативной, если не плакатной. Зато именно в трех последних романах с наибольшей силой проявило себя мастерство писательницы - мастерство раскрытия на письме человеческой личности, индивидуального характера во всей его многомерности, противоречивости и неоднозначности. Характера, отлитого в плоть живых, напряженных, бьющихся и бунтующих чувств: «Накал страстей в «Мидлмарче» пронизывает не только сюжет, но и изображение… В каждой главе имеется своя траектория сильных чувств… Утонченность романа лежит в трактовке Джордж Элиот чувства как важного фактора, определяющего поведение человека» (английский литературовед Барбара Харди). «Мидлмарч» назван здесь не случайно: это самое совершенное произведение Джордж Элиот - широкая панорама английской жизни первой трети 19 в., художественный срез всего общества в миниатюре, энциклопедия человеческого сердца.