сущ., кол-во синонимов: 1

курица (52)

КОКОША ы, ж. Coco < Nocolas. Уменьшительное галлицизированное мужское имя Николай. Вслед затем приехала замужняя дочь Чуфарова от первой жены .. с мужем, толстым помещиком, уже немолодых лет .. Николаем Ивановичем Сериковым, которого она сокращенно звала Кокошей, и с двумя младенцами. Л. Ожигина Своим путем. // ОЗ 1869 7 1 50. Сначала это <обожание> выражалось, что Кокоша (это <Николай Семенович> Ландышев) учил те уроки, которые учил Коля (Локтев). М. А. Кузмин Забытый параграф. // НСВ 79-80. Кокоша Кузнецов - веселый скандалист, профессиональный бездельник, никому не ведомый художник и знаменитый игрок на биллиарде. Г. Иванов Жизель. // И. 2 212. Ее < Лизы обязанности> Кокошиной няньки очень несложны. Чарская Волшебная сказка. // Ч. 1994 520. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Тотошей и Кокошей по аллее проходил. Чук. // НМ 2002 10 52.

КОКОТОВ КОКОШЕВ КОКОШИЛОВ КОЧЕТКОВ КОЧЕТОВ

Кочетом, уменьшительно кочетком, в очень многих областях зовется петух. Есть загадки: "Черный кочет рявкнуть хочет" (ружье); "Красный кочеток по жердочке бежит" (огонь). (Ф) У слова кочет есть и другие значения: 1) флюгер с жестким петушков, 2) колышек, всаженный в борт лодки вместо уключины. Кочетками в Сибири называли игру в горелки. Родственные фамилии Кокошев, Коктов, Кокошилов (кокош и кокот тоже петухи). А кокошило так же забияка, драчун. (Э) См. также Куров

КОКОТОВ КОКОШЕВ КОКОШИЛОВ КОЧЕТКОВ КОЧЕТОВ

Кочетом, уменьшительно кочетком, в очень многих областях зовется петух. Есть загадки: "Черный кочет рявкнуть хочет" (ружье); "Красный кочеток по жердочке бежит" (огонь). (Ф) У слова кочет есть и другие значения: 1) флюгер с жестким петушков, 2) колышек, всаженный в борт лодки вместо уключины. Кочетками в Сибири называли игру в горелки. Родственные фамилии Кокошев, Коктов, Кокошилов (кокош и кокот тоже петухи). А кокошило так же забияка, драчун. (Э) См. также Куров

Коко́шин Андрей Афанасьевич (р. 1945), учёный, государственный деятель, член-корреспондент РАН (1987). С 1972 в Институте США и Канады РАН. В 1992-97 1-й заместитель министра обороны Российской Федерации, в 1997-98 государственный военный инспектор-секретарь Совета обороны РФ. В марте - сентябре 1998 секретарь Совета Безопасности РФ. Основные труды по внутренней, внешней и военной политике США, теории международных отношений, проблемам разоружения.

* * *

КОКОШИН Андрей Афанасьевич - КОКО́ШИН Андрей Афанасьевич (р. 26 октября 1945, Москва), российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы (см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Российской Федерации) третьего-пятого созывов (с 1999); ученый, специалист в области международных отношений, действительный член Российской академии наук (с мая 2006), автор трудов по внутренней, внешней и военной политике США, теории международных отношений, проблемам разоружения, военной реформы, национальной безопасности; лауреат Государственной премии СССР.

Сын военнослужащего, Андрей Кокошин начал трудовую деятельность токарем в Опытном конструкторском бюро А.С. Яковлева (см. ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич) Министерства авиационной промышленности СССР. В 1969 году он окончил факультет приборостроения Московского высшего технического училища (по специальности радиоэлектроника). В 1972 году А.Кокошин окончил аспирантуру Института США и Канады Академии наук СССР, дальнейшем стал доктором исторических наук, профессором. В 1974-1992 годах он работал в Институте США и Канады, занимал должности ученого секретаря, заведующего отделом военно-политических исследований, заместителя директора. В 1980-е годы А.А. Кокошин был одним из экспертов, занимавшихся подготовкой договоров по разоружению между США и СССР. В 1987 году Кокошин стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. С 1988 года А.А. Кокошин принимал участие в работе Пагуошского движения, в 2001 году был утвержден членом Президиума Российского Пагуошского комитета.

В 1992-1996 годах он занимал должность первого заместителя министра обороны; в 1996-1997 - статс-секретаря (см. СТАТС-СЕКРЕТАРЬ) - первого заместителя министра обороны. С 28 августа 1997 по 3 марта 1998 - государственный военный инспектор - секретарь Совета обороны; с 3 марта 1998 по 10 сентября 1998 - секретарь Совета безопасности; полковник запаса. В декабре 1999 года А.А. Кокошин был избран депутатом Государственной думы третьего созыва по федеральному списку «Отечество - Вся Россия»; в декабре 2003 года - Государственной думы четвертого созыва от партии «Единая Россия». В Государственной думе четвертого созыва А.А. Кокошин занимал пост председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками; член Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2001 по 2004 год был директором Института проблем международной безопасности Российской академии наук; в 2003 - стал деканом-организатором факультета мировой политики Московского университета. С декабря 2007 - депутат Государственной думы пятого созыва от партии «Единая Россия».

КОКОШИН Андрей Афанасьевич (р. 1945) - российский ученый, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1987). С 1972 в Институте США и Канады РАН. 1-й заместитель министра обороны Российской Федерации с 1992. Основные труды по внутренней, внешней и военной политике США, теории международных отношений, проблемам разоружения.

коко́шить

обычно укоко́шить. Наряду с этим диал. кокши́ть "бить, колотить, кулаками" (Даль). Едва ли можно отделять от укр. коко́ши́тися "важничать, петушиться", от укр. ко́кош "петух" (см. Бернекер 1, 540 и сл.). Первонач., вероятно, "нападать на к.-л. по-петушиному". Ср. ко́кошь. Ср. знач. петуши́ться "злиться" (Тургенев и др.). [Можно также считать расширением основы ко́кать, ко́кнуть. - Т.]

КОКОШКА (Kokoschka) Оскар (1886-1980) - австрийский живописец, драматург. Представитель экспрессионизма. Писал картины в нервной, резкой, болезненно напряженной манере ("Сила музыки", 1918-20), достигая лиризма и богатства цвета в пейзажах ("Венеция", 1924), остроты характеристики в портретах ("И. М. Майский", 1942-43). Построенные на гротеске драмы Кокошки ("Убийцы - надежды женщин", 1907) насыщены романтической символикой, аллегориями. Антифашистская пьеса "Коменский" (поставлена 1939).

Коко́шка Оскар (Kokoschka) (1886-1980), австрийский живописец, драматург. Представитель экспрессионизма. Писал картины в нервной, резкой, болезненно-напряжённой манере («Сила музыки», 1918-20), достигая лиризма и богатства цвета в пейзажах («Венеция», 1924), остроты характеристики в портретах («И. М. Майский», 1942-43). Построенные на гротеске драмы Кокошки («Убийцы - надежды женщин», 1907) насыщены романтической символикой, аллегориями. Антифашистская пьеса «Коменский» (поставлена в 1939).

* * *

КОКОШКА Оскар - КОКО́ШКА (Kokoschka) Оскар (1886-1980), австрийский живописец, драматург. Представитель экспрессионизма. Писал картины в нервной, резкой, болезненно напряженной манере («Сила музыки», 1918-20), достигая лиризма и богатства цвета в пейзажах («Венеция», 1924), остроты характеристики в портретах («И. М. Майский», 1942-43). Построенные на гротеске драмы Кокошки («Убийцы - надежды женщин», 1907) насыщены романтической символикой, аллегориями. Антифашистская пьеса «Коменский» (см. КОМЕНСКИЙ Ян Амос) (поставлена 1939).

КОКОШКА Оскар (Kokoschka, Oskar)

(1886-1980), австрийский живописец, график, поэт и драматург, родился в Пехларне 1 марта 1886; в 1904-1909 учился в Художественно-промышленной школе в Вене. До Первой мировой войны жил в основном в Берлине и Вене, бывал в Швейцарии, Париже и Мюнхене. В 1908 принимал участие в деятельности первого Берлинского Сецессиона. Во время войны был на фронте. В 1920-1924 Кокошка преподавал в Академии художеств в Дрездене. Затем много путешествовал по Европе и Ближнему Востоку, периодически жил в Париже, Вене, Праге и Лондоне. Умер Кокошка в Монтре (Швейцария) 22 февраля 1980. В произведениях Кокошки прослеживаются изменения стиля и интересов. До Первой мировой войны он специализировался на портретах, которые замечательны глубиной проникновения во внутреннюю жизнь модели. Стиль художника этого периода характеризуется тонкой линеарной трактовкой форм и свободой от описательного реализма (Портрет доктора Фореля, Берлин, частное собрание). Однако постепенно в его манере стал проявляться больший интерес к технике живописи (Автопортрет, Нью-Йорк, Музей современного искусства), но при этом сохранялось и тонкое восприятие модели. В 1920-е годы Кокошка считался одним из наиболее одаренных немецких экспрессионистов. В этот период он обратился к пейзажу, который стал его любимым жанром. Интровертный характер его ранних произведений теперь уступил место работам, в которых импульс черпался извне; в них использовались смелые пластические природные формы, вылепленные пастозными мазками в ярких тонах (Эльба близ Дрездена, Детройт, Институт искусств, и Марсельский порт, Сент-Луис, Городской музей искусств). Во время Второй мировой войны в творчестве Кокошки наступило временное затишье, но затем последовали работы, в полной мере сохранявшие экспрессивность и гораздо более тонкие по цвету и рисунку (Гора Маттерхорн, Цюрих, собрание Х.Лютйенс). В 1956 были опубликованы избранные литературные произведения, созданные художником в 1907-1955.

Оскар Кокошка.

КОКОШКА (Kokoschka) Оскар (1886 - 1980), австрийский живописец, драматург. Представитель экспрессионизма. Писал картины в нервной, напряженной манере ("Сила музыки", 1918 - 20), достигая лиризма и богатства цвета в пейзажах ("Венеция", 1924), остроты характеристики в портретах ("А. Форель", 1908). Построенные на гротеске драмы, антифашистская пьеса "Коменский" (постановка 1939).

О. Кокошка. "Вид Зальцбурга". Новая пинакотека. Мюнхен.

КОКОШКИН КОКОШНИКОВ КОКУЕВ

В рязанских говорах кокошка - полная, крупная женщина. (Ф) Кокошка, кокуй, кокошник - женский головной убор. Кокошникой, Кокуев - варианты фамилии. (Э) В "Ономастиконе" Веселовского Кокошкин: Василий Васильевич Кокошка Сорокоумов-Глебов , вторая половина XV в.; от него Ч Кокошкины Кокошка, кокуй, кокошник Ч женский головной убор. А также кокуй - день праздника Ивана Купалы, игрища (Даль)

КОКО́ШКИН Ив. Ал. (1765-1835) - драматург, поэт. Род. в дворян. семье. В печати выступил с комедией на "злобу дня" (шла русско-шведская война 1788-90) "Поход под шведа" (изд. анонимно), в к-рой описал реакцию разл. слоев рус. об-ва на объявление войны. Комедия была отмечена Екатериной II и имела успех у зрителей. В том же году К. издает поэтич. сб. "Стансы. Екатерине II". С сент. 1816 К. становится почет., а в 1817 действит. чл. Всерос. об-ва любителей рус. слова. В первые годы К. усердно посещает заседания об-ва. В 1817 он - пом. его пред. С. П. Салтыкова; часто представляет на суд его чл. свои произв. в стихах и прозе. Как отмечается в ежегодном "Журнале упражнений" об-ва, многие из произв. К. отвергались его сочленами, поскольку страдали "вялостью и темнотой смысла, бессистемностью мыслей". За все время издания ж. об-ва "Соревнователь просвещения и благотворения" (1818-25) было опубл. всего лишь 1 стих. К. (1819, № 12). Обширен круг лит., театр. связей К. Вместе со своим двоюродным братом, изв. театралом и меценатом Ф. Ф. Кокошкиным играл в дом. т-ре С. С. Апраксина; там же часто бывали драматурги Ф. Ф. Иванов и Н. И. Ильин. В свою очередь, у Ф. Ф. Кокошкина бывали А. Ф. Мерзляков, П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин и др.

КОКО́ШКИН Фед. Фед. (1871-1918) - политич. деятель, один из основателей и рук. партии кадетов. Род. в Москве, окончил юрид. ф-т Моск. ун-та, в к-ром затем стал проф. права. Один из инициаторов создания либер. орг-ции "Союз освобождения", автор подготовл. к его учредит. съезду (1904) проекта рос. конституции. С 1905 чл. ЦК кадетской партии и, по авторитет. мнению П. Н. Милюкова, ее гл. идеолог. После Февр. рев-ции пред. Юридич. совещания при Врем. пр-ве, принимал активное участие в разработке положения о выборах в Учредит. собр. В июле - авг. 1917 входил в состав Врем. пр-ва в качестве его контролера. В нояб. 1917 избран депутатом Учредит. собр. от партии кадетов. 28 нояб. 1917 арестован ВЧК и помещен в Петропавловскую крепость. Убит 5 янв. 1918 вместе с А. И. Шингаревым в Мариинской больнице матросами-анархистами.

КОКОШКИН Федор Федорович (1773-1838) - русский драматург, театральный деятель. Дед юриста Ф. Ф. Кокошкина. Стихотворная комедия "Воспитание, или Вот приданое!" (1824). Переводы и переделки французских пьес (в т. ч. комедии Ж. Б. П. Мольера "Мизантроп"). Дом Кокошкина - один из центров театральной жизни Москвы 1810-20-х гг.

-----------------------------------

КОКОШКИН Федор Федорович (1871-1918) - российский юрист, публицист, лидер партии кадетов. Депутат 1-й Государственной думы. В 1917 государственный контролер Временного правительства. Убит анархистами.

КОКОШКИН Федор Федорович (драматург) - КОКО́ШКИН Федор Федорович (1773-1838), русский драматург, театральный деятель. Дед юриста Ф. Ф. Кокошкина (см. КОКОШКИН Федор Федорович (политик)). Стихотворная комедия «Воспитание, или Вот приданое!» (1824). Переводы и переделки французских пьес (в т. ч. комедии Мольера (см. МОЛЬЕР) «Мизантроп»). Дом Кокошкина - один из центров театральной жизни Москвы 1810-20-х гг.

Кокошкин, Федор Федорович

КОКОШКИН Федор Федорович (1871 - 1918), российский политический деятель. Видный участник земского движения. С 1905 один из основателей и руководителей кадетской партии. В 1906 член 1-й государственной думы, ее секретарь. В 1917 государственный контролер в 3-м составе Временного правительства. В ноябре 1917 арестован и убит матросами в больнице вместе с А.И. Шингаревым.

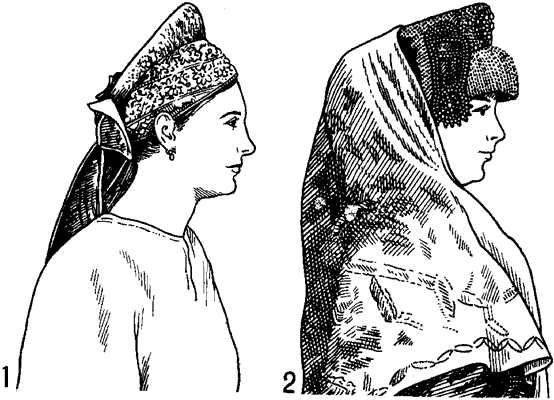

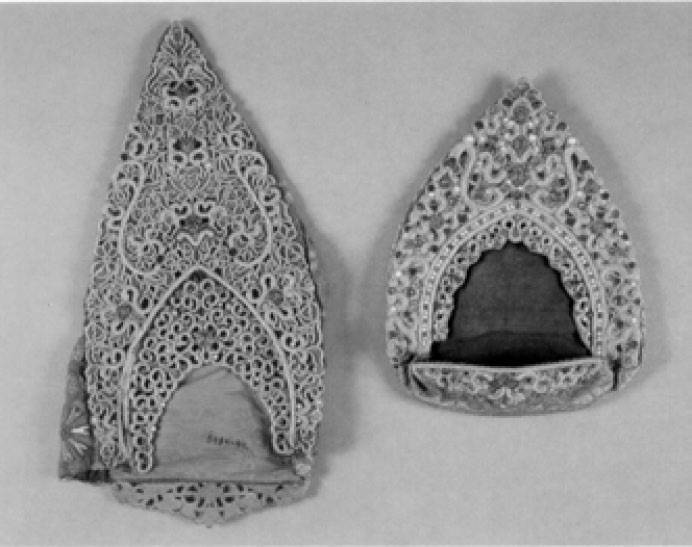

I м.

Старинный русский головной убор замужних женщин в виде разукрашенного и расшитого полукруглого высокого щитка надо лбом.

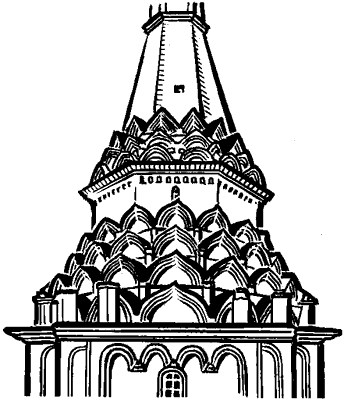

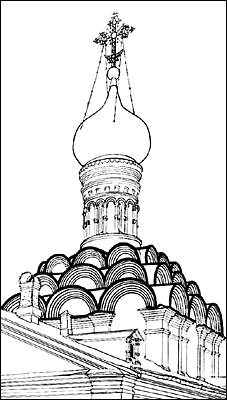

II м.

Старинное украшение на фасадах зданий, формой напоминающее такой головной убор (в русском зодчестве XVI - XVII вв.).

КОКО́ШНИК, кокошника, муж.

1. Головной убор северорусских крестьянок в виде разукрашенного, расшитого полукруглого щитка надо лбом, с тульей сзади (встарину составная часть национального женского костюма, носимого и горожанками).

2. Украшение на фасадах зданий в русском стиле в виде полукруглого щита, напоминающее женский кокошник (архит.).

КОКО́ШНИК, -а, муж.

1. В старое время, преимущ. в северных областях: нарядный женский головной убор с разукрашенной и высоко поднятой надо лбом передней частью, с лентами сзади.

2. В русской архитектуре 1617 вв.: полукруглое или заострённое завершение фасада, свода (спец.).

КОКОШНИК, кокуй муж. кокошко жен., костр. (от коковка? от кокош?) народный головной убор руских женщин, в виде опахала или округлого щита вкруг головы. Кика и сорока носятся только замужними, делаются из лубка, кузовком, а кокошник носят и девицы: это легонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убраного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. Вот тебе кокуй, с ним и ликуй! говорят молодой.

| Кокошкик, у зодчих, полукруглые щиты, на стенах и на сводах церквей, обычно с писаными образами.

| Кокуй, день, праздник Купалы, игрища. Кокошить и пр. см. кока.

КОКО́ШНИК, -а, м

Русский народный женский головной убор в виде веера больших размеров или округлого щита вокруг головы, расшитого золотом, серебром, украшенного каким-либо узором; в старину его носили замужние женщины.

В боярской среде допетровской Руси кокошники, украшенные драгоценными камнями, носили в качестве свадебного или праздничного головного убора.

КОКО́ШНИК -а; м.

1. Старинный женский праздничный головной убор с нарядно разукрашенной (расшитой бисером, позументом и т.п.) и высоко поднятой надо лбом передней частью. Девушки в пышных сарафанах и кокошниках.

2. Архит. Украшение на фасадах зданий в виде полукруглого щитка, напоминающее по форме такой головной убор (широко применялось в русском зодчестве 16 - 17 вв.).

* * *

кокошник - I

старинный головной убор замужних женщин в северных областях России - нарядная матерчатая шапочка с высоким твёрдым околышем.

II

в архитектуре русских церквей XVI-XVII вв. полукруглая или килевидная фальшивая закомара, имеющая декоративное значение. Часто кокошники располагаются ярусами.

КОКОШНИК - в архитектуре русских церквей 16-17 вв. полукруглая или килевидная фальшивая закомара, имеющая декоративное значение. Часто кокошники располагаются ярусами.

-----------------------------------

КОКОШНИК - старинный русский головной убор замужних женщин (главным образом в северных областях), в основном праздничный - на твердой основе в форме гребня.

-а, м.

1. Старинный женский головной убор с высоким расшитым полукруглым щитком.

Дуняша в пышном платье и высоком кокошнике кажется рослой, плечистой. Задорнов, Амур-батюшка.

2. архит.

Украшение на фасадах зданий в виде полукруглого щитка, напоминающее по форме такой головной убор (широко применялось в русском зодчестве 16-17 вв.).

Двери [грановитой палаты] взяты в позлащенную искусную резьбу с пилястрами и высокими кокошниками. Шишков, Емельян Пугачев.

КОКО́ШНИК - 1) Декоративный эл-т, обычно в венчающей части здания или завершающий портал, оконный наличник и имеющий полуциркульную, трехчастную (трехцентровую), килевидную (полукруглую с внешним заострением над серединой дуги) или треугольную форму. В отличие от закомар, являющихся конструктивным эл-том и соответствующих кривизне закрываемого свода, за К. нет сводчатой конструкции, он является "знаком" закомары. Конструктивно появление К. объясняется необходимостью оформления на фасадах распространившихся в кон. 16-17 в. ступенчатых, кресчатых и сомкнутых сводов (многоярусные К. Малого собора Донского мон., 1593). Масса кокошников ("горка") в это время - характерная черта посадской эстетики (напр., в ц. Пресв. Троицы в Никитниках, 1630-е гг.; Свят. Николая "Посадского" в Коломне, кон. 17 в.) и важный эл-т "узорочья". Храм с К. вытеснил почти все типы культовых построек, к-рыми был богат 16 в. Наиб. частота применения килевидных К. в сравнении с круглыми и особенно треугольными и их использование в венчающих частях церквей объясняется символическим значением К. как образов "пламени огненного", языков огня, в виде к-рых представлялись в средневековье Небесные Силы, Небесное Воинство, обычно они окружают главу, обозначающую Спасителя. Разнообразные формы венчания наличников в данный период - результат срастания К.

С 1830-х гг. К., особенно килевидный, воспринимается как семантически значимый эл-т рус. стиля. Уже в проектах К. А. Тона, начиная с ц. Св. Екатерины в Екатерингофе (1830), К. достигают такого крупного масштаба, к-рый не встречался в др.-рус. постройках. К. используется как киот с размещением в его поле икон и орнаментальных композиций в рус. стиле (П. П. Зыков); А. А. Парланд в храме Воскресения Христова (1883-1907) впервые применяет мотив одного гигантского К., завершающего фасад, впоследствии повторенный, например, В. А. Косяковым (церкви Староладожского и Киево-Печерского подворий в С.-Петербурге, в с. Кукобой) или П. А. Винорадовым (собор Перервинского мон.) и трансформировавшийся в работах мастеров неорус. стиля (А. П. Аплаксин).

2) К. (кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) - празднич. головной убор замужней женщины. В 18-20 вв. К. носили в крест., купеч. и мещан. среде. В 19 в. К. распространился с Севера на Юг России и вытеснил сороку. К. изготовлялся спец. мастерицами и стоил дорого. Использовался в свадеб. обряде как головной убор замуж. женщины - девич. прическа заменялась К. или кикой.

Лит.: Кудрявцев М. П., Мокеев Г. Я. О типичном русском храме XVII в. // Архитектурное наследство. М., 1981. № 29. С. 75-79; Попадюк С. С. Теория неклассических архитектурных форм. Русский архитектурный декор XVII в. М., 1998.

Кокошники, шитые жемчугом. Фото 1890-х гг.

Кокошники.

КОКОШНИК, в архитектуре русских церквей 16 - 17 вв. полукруглая или килевидная ложная закомара, имеющая декоративное значение. Кокошники часто располагались ярусами.

Кокошник, а, м.

Старинный женский головной убор с высоким расшитым полукруглым щитком над лбом.

► Против меня - кормилица, нарядная, в кокошнике, С ребеночком сидит. // Некрасов. Кому на Руси жить хорошо //; До сих пор в имениях его бабы носят кокошники... только сверху кичек. // Тургенев. Записки охотника //

коко́шник, коко́шники, коко́шника, коко́шников, коко́шнику, коко́шникам, коко́шником, коко́шниками, коко́шнике, коко́шниках

сущ., кол-во синонимов: 9

закомара (1)

кика (5)

кокошничек (1)

кокуй (2)

очелыш (3)

панга (2)

убор (133)

украшение (129)

шашмура (1)

Это название женского головного убора образовано от существительного кокошь - "наседка" (См. также кокать). Название этому убору дано по его сходству с куриным гребнем.

КОКОШНИК (старинный женский головной убор). Собств.-р. Образовано с помощью суф. -ник от кокошь'- "наседка", засвидетельствованного в памятниках с XI в. Кол. Общесл., имеющее соответствия в некоторых индоевр. яз. (например, др.-инд. kilas - "кол, клин"). Этот же корень выступает в клык, колоть.

коко́шник

"вид женского головного убора", производное от ко́кошь "курица" и "петух". Названо так по сходству с гребнем на голове птицы; ср. Зеленин, RVk. 234 и сл. (с рис.) и "Slavia", 5, стр. 515; Преобр. I, 332.

См. сорока

- «Диадема» Снегурочки.

- Старинный русский головной убор.

- Так называлось в России украшение головы замужней женщины и стены церкви.

- В архитектуре русских церквей 16-17 вв. полукруглая или килевидная фальшивая закомара.

КОКОШНИК (в архитектуре) - КОКО́ШНИК, в архитектуре русских церквей 16-17 вв. полукруглая или килевидная фальшивая закомара (см. ЗАКОМАРА), имеющая декоративное значение. Часто кокошники располагаются ярусами.

КОКОШКИН КОКОШНИКОВ КОКУЕВ

В рязанских говорах кокошка - полная, крупная женщина. (Ф) Кокошка, кокуй, кокошник - женский головной убор. Кокошникой, Кокуев - варианты фамилии. (Э) В "Ономастиконе" Веселовского Кокошкин: Василий Васильевич Кокошка Сорокоумов-Глебов , вторая половина XV в.; от него Ч Кокошкины Кокошка, кокуй, кокошник Ч женский головной убор. А также кокуй - день праздника Ивана Купалы, игрища (Даль)

сущ. (греч. ἀλέκτωρ) - курица, наседка. (Лук. 13, 34).

ко́кошь

ж. "курица", укр. ко́кош "петух", др.-русск., цслав. кокошь ὄρνις, болг. ко́кош, сербохорв. ко̏ко̑ш, словен. kоkо̑š, чеш., слвц. kоkоš, польск. kokosz "курица", в.-луж., н.-луж. kоkоš. Ср. ко́кот I.