Метеорология - наука об атмосфере Земли. Климатология - раздел метеорологии, изучающий динамику изменения средних характеристик атмосферы за какой-либо период - сезон, несколько лет, несколько десятков лет или за более длительный срок. Другими разделами метеорологии являются динамическая метеорология (изучение физических механизмов атмосферных процессов), физическая метеорология (разработка радиолокационных и космических методов исследования атмосферных явлений) и синоптическая метеорология (наука о закономерностях изменения погоды). Эти разделы взаимно перекрываются и дополняют друг друга.

См. также

КЛИМАТ. Значительная часть метеорологов занимается прогнозом погоды. Они работают в правительственных и военных организациях и частных компаниях, обеспечивающих прогнозами авиацию, сельское хозяйство, строительство и флот, а также передают их по радио и телевидению. Другие специалисты проводят наблюдения за уровнем загрязнения, оказывают консультации, преподают или занимаются научно-исследовательской работой. При метеорологических наблюдениях, прогнозе погоды и научных изысканиях все большее значение приобретает электронное оборудование.

ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОГОДЫ

Температура, атмосферное давление, плотность и влажность воздуха, скорость и направление ветра - основные показатели состояния атмосферы, а к дополнительным параметрам относятся данные о содержании таких газов, как озон, углекислый газ и т.п. Характеристикой внутренней энергии физического тела является температура, которая повышается с увеличением внутренней энергии среды (например, воздуха, облаков и т.д.), если баланс энергии положителен. Основными составляющими энергетического баланса являются нагревание при поглощении ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения; остывание за счет излучения инфракрасной радиации; теплообмен с земной поверхностью; приобретение или потеря энергии при конденсации или испарении воды, а также при сжатии или расширении воздуха. Температура может измеряться в градусах по шкалам Фаренгейта (F), Цельсия (С) или Кельвина (К). Минимальная возможная температура, 0° по шкале Кельвина, называется "абсолютным нулем". Разные температурные шкалы связаны между собой соотношениями: F = 9/5 С + 32; С = 5/9 (F - 32) и К = С + 273,16, где F, С и К соответственно обозначают температуру в градусах по шкалам Фаренгейта, Цельсия и Кельвина. Шкалы Фаренгейта и Цельсия совпадают в точке -40°, т.е. -40° F = -40° C, что можно проверить по приведенным выше формулам. Во всех прочих случаях значения температур в градусах по шкалам Фаренгейта и Цельсия будут различаться. В научных исследованиях обычно используются шкалы Цельсия и Кельвина. Атмосферное давление в каждой точке обусловлено массой вышележащего столба воздуха. Оно изменяется, если меняется высота столба воздуха над данной точкой. Давление воздуха на уровне моря составляет ок. 10,3 т/м2. Это означает, что вес столба воздуха с горизонтальным основанием площадью 1 кв.м на уровне моря составляет 10,3 т. Плотность воздуха - это отношение массы воздуха к занимаемому им объему. Плотность воздуха возрастает при его сжатии и уменьшается при расширении. Температура, давление и плотность воздуха связаны между собой уравнением состояния. Воздух в значительной степени подобен "идеальному газу", для которого, согласно уравнению состояния, температура (выраженная в шкале Кельвина), умноженная на плотность и разделенная на давление, есть величина постоянная. Согласно второму закону Ньютона (закону движения), изменения скорости и направления ветра обусловлены действующими в атмосфере силами. Это сила тяжести, которая удерживает слой воздуха у земной поверхности, градиент давления (сила, направленная из области высокого давления в область низкого) и сила Кориолиса (см. также АТМОСФЕРА). Сила Кориолиса оказывает влияние на ураганы и другие крупномасштабные погодные явления. Чем меньше их масштабы, тем менее существенна для них эта сила. Например, от нее не зависит направление вращения смерча (торнадо).

ВОДЯНОЙ ПАР И ОБЛАКА

Водяной пар - это вода в газообразном состоянии. Если воздух не способен удерживать большее количество водяного пара, он переходит в состояние насыщения, и тогда вода с открытой поверхности перестает испаряться. Содержание водяного пара в насыщенном воздухе находится в тесной зависимости от температуры и при ее повышении на 10° С может увеличиться не более, чем вдвое. Относительная влажность - это отношение фактически содержащегося в воздухе водяного пара к количеству водяного пара, соответствующему состоянию насыщения. Относительная влажность воздуха вблизи земной поверхности часто велика утром, когда прохладно. С повышением температуры относительная влажность обычно уменьшается, даже если количество водяного пара в воздухе мало изменяется. Предположим, что утром при температуре 10° С относительная влажность была близка к 100%. Если в течение дня температура понизится, начнется конденсация воды и выпадет роса. Если же температура повысится, например до 20° С, роса испарится, но относительная влажность составит лишь ок. 50%. Облака возникают при конденсации водяного пара в атмосфере, когда образуются либо капельки воды, либо кристаллы льда. Формирование облаков происходит, когда при подъеме и охлаждении водяной пар переходит через точку насыщения. При подъеме воздух попадает в слои все более низкого давления. Ненасыщенный воздух с подъемом на каждый километр охлаждается примерно на 10° С. Если воздух с относительной влажностью ок. 50% поднимется более чем на 1 км, начнется образование облака. Конденсация сначала происходит у основания облака, которое растет вверх до тех пор, пока воздух не перестанет подниматься и, следовательно, охлаждаться. Летом этот процесс легко увидеть на примере пышных кучевых облаков с плоским основанием и воздымающейся и опускающейся вместе с перемещением воздуха вершиной. Облака формируются также в фронтальных зонах, когда теплый воздух скользит вверх, надвигаясь на холодный, и при этом охлаждается до состояния насыщения. Облачность возникает и в областях низкого давления с восходящими потоками воздуха. Туман представляет собой облако, расположенное у самой земной поверхности. Он часто опускается на землю в тихие, ясные ночи, когда воздух влажный, а земная поверхность охлаждается, излучая в пространство тепло. Туман также может образоваться при прохождении теплого влажного воздуха над холодной поверхностью суши или воды. Если холодный воздух оказывается над поверхностью теплой воды, прямо на глазах возникает туман испарения. Он часто образуется по утрам поздней осенью над озерами, и тогда кажется, что вода кипит. Конденсация является сложным процессом, при котором микроскопические частицы содержащихся в воздухе примесей (сажи, пыли, морской соли) служат ядрами конденсации, вокруг которых формируются капельки воды. Такие же ядра необходимы для замерзания воды в атмосфере, так как в очень чистом воздухе при их отсутствии капельки воды не замерзают до температур ок. -40° С. Ядро льдообразования представляет собой маленькую частицу, похожую по структуре на кристалл льда, вокруг которой и формируется кусочек льда. Вполне естественно, что находящиеся в воздухе ледяные частицы являются лучшими ядрами льдообразования. В роли таких ядер выступают также мельчайшие глинистые частички, они приобретают особенное значение при температурах ниже -10°-15° С. Таким образом, создается странная ситуация: капельки воды в атмосфере почти никогда не замерзают при переходе температуры через 0° С. Для их замерзания требуются существенно более низкие температуры, особенно если в воздухе содержится мало ядер льдообразования. Одним из способов стимулирования выпадения осадков является распыление в облаках частичек йодистого серебра - искусственных ядер конденсации. Они способствуют смерзанию крошечных капелек воды в ледяные кристаллы, достаточно тяжелые, чтобы выпадать в форме снега. Формирование дождя или снега - довольно сложный процесс. Если ледяные кристаллы внутри облака слишком тяжелы, чтобы оставаться взвешенными в восходящем потоке воздуха, они выпадают в виде снега. Если нижние слои атмосферы достаточно теплые, снежинки тают и выпадают на землю дождевыми каплями. Даже летом в умеренных широтах дожди обычно зарождаются в форме льдинок. И даже в тропиках дожди, выпадающие из кучево-дождевых облаков, начинаются с ледяных частичек. Убедительным доказательством того, что лед в облаках существует даже летом, служит град. Дождь обычно идет из "теплых" облаков, т.е. из облаков с температурой выше точки замерзания. Здесь мелкие капельки, несущие заряды противоположного знака, притягиваются и сливаются в более крупные капли. Они могут увеличиться настолько, что станут слишком тяжелыми, перестанут удерживаться в облаке восходящими потоками воздуха и прольются дождем.

См. также ДОЖДЬ. Основа современной международной классификации облаков была заложена в 1803 английским метеорологом-любителем Луком Говардом. В ней для описания внешнего вида облаков использованы латинские термины: alto - высоко, cirrus - перистый, cumulus - кучевой, nimbus - дождевой и stratus - слоистый. Различные сочетания этих терминов применяются для наименования десяти главных форм облаков: cirrus - перистые; cirrocumulus - перисто-кучевые; cirrostratus - перисто-слоистые; altocumulus - высококучевые; altostratus - высокослоистые; nimbostratus - слоисто-дождевые; stratocumulus - слоисто-кучевые; stratus - слоистые; cumulus - кучевые и cumulonimbus - кучево-дождевые. Высококучевые и высокослоистые облака располагаются выше, чем кучевые и слоистые. Облака нижнего яруса (слоистые, слоисто-кучевые и слоисто-дождевые) состоят почти исключительно из воды, их основания располагаются примерно до высоты 2000 м. Облака, стелющиеся по земной поверхности, называются туманом. Основания облаков среднего яруса (высококучевых и высокослоистых) находятся на высотах от 2000 до 7000 м. Эти облака имеют температуру от 0° С до -25° С и часто представляют собой смесь капель воды и ледяных кристаллов. Облака верхнего яруса (перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые) обычно имеют нечеткие очертания, так как состоят из ледяных кристаллов. Их основания располагаются на высотах более 7000 м, а температура ниже -25° С. Кучевые и кучево-дождевые облака относятся к облакам вертикального развития и могут выходить за пределы одного яруса. Особенно это относится к кучево-дождевым облакам, основания которых находятся всего в нескольких сотнях метров от земной поверхности, а вершины могут достигать высот 15-18 км. В нижней части они состоят из капелек воды, а в верхней - из кристаллов льда.

КЛИМАТ И КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Древнегреческий астроном Гиппарх (2 в. до н.э.) условно разделил поверхность Земли параллелями на широтные зоны, отличающиеся по высоте полуденного стояния Солнца в самый длинный день года. Эти зоны были названы климатами (от греч. klima - наклон, первоначально означавшего "наклон солнечных лучей"). Таким образом было выделено пять климатических зон: одна жаркая, две умеренных и две холодных, - которые и составили основу географической зональности земного шара. Более 2000 лет термин "климат" употреблялся именно в таком смысле. Но после 1450, когда португальские мореплаватели пересекли экватор и вернулись на родину, появились новые факты, потребовавшие пересмотра классических воззрений. В числе сведений о мире, приобретенных во время путешествий первооткрывателей, были и климатические характеристики выделенных зон, что позволило расширить сам термин "климат". Климатические зоны уже не были лишь математически рассчитанными по астрономическим данным районами земной поверхности (т.е. жарко и сухо там, где Солнце поднимается высоко, а холодно и сыро там, где оно стоит низко, а потому слабо греет). Было обнаружено, что климатические зоны не просто соответствуют широтным поясам, как это представлялось ранее, а имеют весьма неправильные очертания. Солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, географическое распределение материков и океанов и крупнейшие формы рельефа - главные факторы, влияющие на климат суши. Солнечная радиация является важнейшим фактором климатообразования и поэтому будет рассмотрена более подробно.

РАДИАЦИЯ

В метеорологии термин "радиация" означает электромагнитное излучение, к которому относят видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, но не включают радиоактивное излучение. Каждый объект в зависимости от своей температуры испускает разные лучи: менее нагретые тела - главным образом инфракрасные, горячие тела - красные, более горячие - белые (т.е. эти цвета будут преобладать при восприятии нашим зрением). Еще более горячие объекты испускают голубые лучи. Чем сильнее нагрет объект, тем больше он излучает световой энергии. В 1900 немецкий физик Макс Планк разработал теорию, объясняющую механизм излучения нагретых тел. Эта теория, за которую в 1918 он был удостоен Нобелевской премии, стала одним из краеугольных камней физики и положила начало квантовой механике

(см. также КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА).

Но не всякое световое излучение испускается нагретыми телами. Существуют и другие процессы, вызывающие свечение, например флюоресценция. Хотя температура внутри Солнца составляет миллионы градусов, цвет солнечного света определяется температурой его поверхности (ок. 6000° С). Электрическая лампа накаливания испускает световые лучи, спектр которых существенно отличается от спектра солнечного света, так как температура нити накала в лампочке составляет от 2500° С до 3300° С. Преобладающим типом электромагнитного излучения облаков, деревьев или людей является инфракрасное излучение, невидимое для человеческого глаза. Оно является основным способом вертикального обмена энергией между земной поверхностью, облаками и атмосферой.

Метеорологические спутники оснащены специальными приборами,

которые выполняют съемку в инфракрасных лучах, испускаемых в космическое пространство облаками и земной поверхностью. Более холодные, чем земная поверхность, облака излучают меньше и, следовательно, выглядят в инфракрасных лучах темнее, чем Земля. Большое преимущество инфракрасной фотосъемки заключается в том, что ее можно проводить круглосуточно (ведь облака и Земля излучают инфракрасные лучи постоянно).

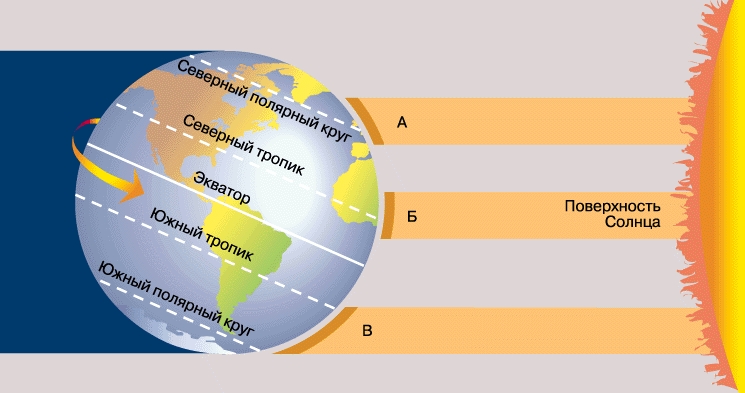

Угол инсоляции. Величина инсоляции (приходящей солнечной радиации) меняется во времени и от места к месту в соответствии с изменением угла, под которым солнечные лучи падают на поверхность Земли: чем выше Солнце над головой, тем она больше. Изменения этого угла определяются в основном обращением Земли вокруг Солнца и ее вращением вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца не имело бы большого значения, если бы земная ось была перпендикулярна плоскости орбиты Земли. В этом случае в любой точке земного шара в одно и то же время суток Солнце поднималось бы на одинаковую высоту над горизонтом и проявлялись бы только небольшие сезонные колебания инсоляции, обусловленные изменением расстояния от Земли до Солнца. Но на самом деле земная ось отклоняется от перпендикуляра к плоскости орбиты на 23°30ў, и из-за этого меняется угол падения солнечных лучей в зависимости от положения Земли на орбите.

РАВНЫЕ ПОТОКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ представлены полосами А, Б и В. Из-за кривизны земной поверхности энергия потоков А и В распределяется на большие площади, в то время как энергия потока Б концентрируется на меньшей. Таким образом, на территории, на которую приходится поток Б, будет теплее, чем там, куда поступают потоки А и В. На рисунке изображено положение Земли 21 июня, когда лучи Солнца на Северном тропике падают отвесно.

Для практических целей удобно считать, что Солнце во время годичного цикла смещается к северу в период с 21 декабря по 21 июня и к югу - с 21 июня по 21 декабря. В местный полдень 21 декабря вдоль всего Южного тропика (23°30' ю.ш.) Солнце "стоит" прямо над головой. В это время в Южном полушарии солнечные лучи падают под наибольшим углом. Такой момент в Северном полушарии носит название "зимнего солнцестояния". В ходе кажущегося смещения к северу Солнце пересекает небесный экватор 21 марта (весеннее равноденствие). В этот день оба полушария получают одинаковое количество солнечной радиации. Наиболее северного положения, 23°30' с.ш. (Северного тропика), Солнце достигает 21 июня. Этот момент, когда в Северном полушарии солнечные лучи падают под наибольшим углом, называется летним солнцестоянием. 23 сентября, в осеннее равноденствие, Солнце вновь пересекает небесный экватор.

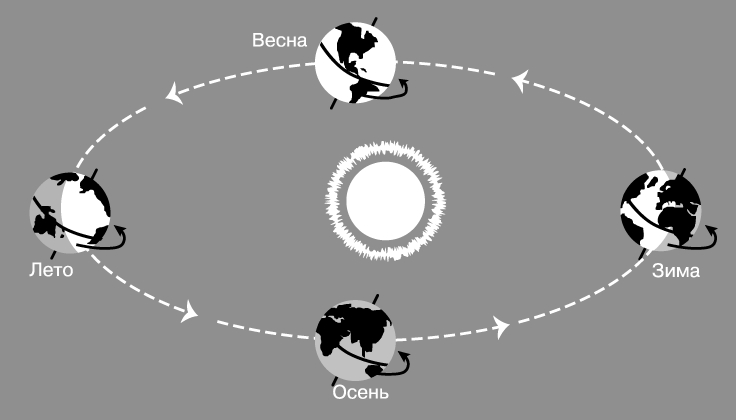

ОРБИТА ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ вокруг Солнца представляет собой эллипс, в одном из фокусов которого расположено Солнце. Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом 66°33'. В основном этим наклоном, а не изменением расстояния от Земли до Солнца обусловлены смены времен года.

Наклоном земной оси к плоскости орбиты Земли обусловлены изменения не только угла падения солнечных лучей на земную поверхность, но и ежесуточной продолжительности солнечного сияния. В равноденствие продолжительность светового дня на всей Земле (за исключением полюсов) равна 12 ч, в период с 21 марта по 23 сентября в Северном полушарии она превышает 12 ч, а с 23 сентября по 21 марта - меньше 12 ч. Севернее 66°30ў с.ш. (Северного полярного круга) с 21 декабря полярная ночь длится круглые сутки, а с 21 июня в течение 24 ч продолжается световой день. На Северном полюсе полярная ночь наблюдается с 23 сентября по 21 марта, а полярный день - с 21 марта по 23 сентября. Таким образом, причиной двух отчетливо выраженных циклов атмосферных явлений - годового, продолжительностью 365 1/4 суток, и суточного, 24-часового, - является вращение Земли вокруг Солнца и наклон земной оси. Величина солнечной радиации, поступающей за сутки на внешнюю границу атмосферы в Северном полушарии, выражается в ваттах на квадратный метр горизонтальной поверхности (т.е. параллельной земной поверхности, не всегда перпендикулярной солнечным лучам) и зависит от солнечной постоянной, угла наклона солнечных лучей и продолжительности дня (табл. 1).

Из таблицы следует, что контраст между летним и зимним периодами поразителен. 21 июня в Северном полушарии величина инсоляция примерно одинакова. 21 декабря между низкими и высокими широтами существуют значительные различия, и это основная причина того, что климатическая дифференциация этих широт зимой намного больше, чем летом. Макроциркуляция атмосферы, которая зависит главным образом от различий в прогревании атмосферы, лучше развита зимой. Годовая амплитуда величины потока солнечной радиации на экваторе довольно мала, но резко возрастает по направлению к северу. Поэтому при прочих равных условиях годовая амплитуда температур определяется главным образом широтой местности. Вращение Земли вокруг своей оси. Интенсивность инсоляции в любой точке земного шара в любой день года зависит также от времени суток. Это объясняется, конечно, тем, что за 24 ч Земля совершает оборот вокруг своей оси. Альбедо - доля солнечной радиации, отраженная объектом (обычно выражается в процентах или долях единицы). Альбедо свежевыпавшего снега может достигать 0,81, альбедо облаков в зависимости от типа и вертикальной мощности колеблется от 0,17 до 0,81. Альбедо темного сухого песка - ок. 0,18, зеленого леса - от 0,03 до 0,10. Альбедо крупных акваторий зависит от высоты Солнца над горизонтом: чем оно выше, тем меньше альбедо. Альбедо Земли вместе с атмосферой изменяется в зависимости от облачности и площади снежного покрова. Из всей солнечной радиации, поступающей на нашу планету, ок. 0,34 отражается в космическое пространство и теряется для системы Земля - атмосфера.

Поглощение атмосферой. Около 19% солнечной радиации, поступающей на Землю, поглощается атмосферой (по осредненным оценкам для всех широт и всех времен года). В верхних слоях атмосферы ультрафиолетовое излучение поглощается преимущественно кислородом и озоном, а в нижних слоях красная и инфракрасная радиация (длина волны более 630 нм) поглощается в основном водяным паром и в меньшей степени - углекислым газом.

Поглощение поверхностью Земли. Около 34% приходящей на верхнюю границу атмосферы прямой солнечной радиации отражается в космическое пространство, а 47% проходит сквозь атмосферу и поглощается земной поверхностью. Изменение поглощаемого земной поверхностью количества энергии в зависимости от широты показано в табл. 2 и выражено через среднегодовое количество энергии (в ваттах), поглощенное за сутки горизонтальной поверхностью площадью 1 кв.м. Разность среднегодового прихода солнечной радиации к верхней границе атмосферы за сутки и радиации, поступившей на земную поверхность при отсутствии облачности на разных широтах, показывает ее потери под влиянием различных атмосферных факторов (кроме облачности). Эти потери повсеместно составляют примерно одну треть от поступающей солнечной радиации.

Разница между величиной прихода солнечной радиации к верхней границе атмосферы и величиной ее прихода на земную поверхность при средней облачности, обусловленная потерями радиации в атмосфере, существенно зависит от географической широты: 52% на экваторе, 41% на 30° с.ш. и 57% на 60° с.ш. Это прямое следствие количественного изменения облачности с широтой. Из-за особенностей циркуляции атмосферы в Северном полушарии количество облаков минимально на широте ок. 30°. Влияние облачности столь велико, что максимум энергии доходит до земной поверхности не на экваторе, а в субтропических широтах. Разница между количеством радиации, приходящей на земную поверхность, и количеством поглощенной радиации образуется только за счет альбедо, которое особенно велико в высоких широтах и обусловлено большой отражательной способностью снежного и ледяного покрова. Из всей солнечной энергии, используемой системой Земля - атмосфера, менее одной трети непосредственно поглощается атмосферой, а основную часть энергии она получает отраженной от земной поверхности. Больше всего солнечной энергии поступает в районы, расположенные в низких широтах.

Излучение Земли. Несмотря на непрерывный приток солнечной энергии в атмосферу и на земную поверхность, средняя температура Земли и атмосферы довольно постоянна. Причина этого заключается в том, что почти такое же количество энергии излучается Землей и ее атмосферой в космическое пространство, в основном в виде инфракрасной радиации, поскольку Земля и ее атмосфера намного холоднее, чем Солнце, и лишь малая доля - в видимой части спектра. Излучаемая инфракрасная радиация регистрируется метеорологическими спутниками, оборудованными специальной аппаратурой. Многие спутниковые синоптические карты, демонстрируемые по телевидению, представляют собой снимки в инфракрасных лучах и отображают излучение тепла земной поверхностью и облаками.

Тепловой баланс. В результате сложного энергетического обмена между земной поверхностью, атмосферой и межпланетным пространством каждый из этих компонентов получает в среднем столько же энергии от двух других, сколько теряет сам. Следовательно, ни земная поверхность, ни атмосфера не испытывают ни приращения, ни убывания энергии.

ОБЩАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ

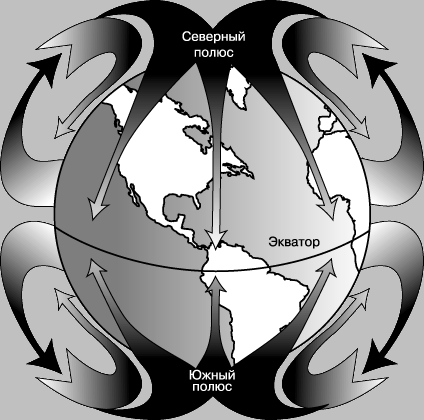

Из-за особенностей взаимного положения Солнца и Земли равные по площади экваториальные и полярные регионы получают совершенно разное количество солнечной энергии. Экваториальные районы получают больше энергии, чем полярные, и их акватории и растительность поглощают больше приходящей энергии. В полярных районах велико альбедо снежного и ледяного покровов. Хотя лучше прогреваемые экваториальные области температур излучают больше тепла, чем полярные, тепловой баланс складывается так, что полярные регионы теряют больше энергии, чем получают, а экваториальные - получают больше энергии, чем теряют. Поскольку не происходит ни потепления экваториальных районов, ни выхолаживания полярных, очевидно, что для сохранения теплового баланса Земли избыток тепла должен перемещаться из тропиков к полюсам. Это перемещение является главной движущей силой циркуляции атмосферы. Воздух в тропиках прогревается, поднимаясь и расширяясь, и перетекает к полюсам на высоте ок. 19 км. Вблизи полюсов он охлаждается, становится более плотным и опускается к земной поверхности, откуда растекается по направлению к экватору.

СХЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ была бы относительно простой, если бы не вращение Земли. Теплый воздух поднимался бы над экватором и охлаждался по мере движения к полюсам. Вблизи полюсов остывший воздух опускался бы и непосредственно над земной поверхностью перемещался к экватору.

Основные особенности циркуляции. Воздух, поднимающийся вблизи экватора и направляющийся к полюсам, отклоняется под воздействием силы Кориолиса. Рассмотрим этот процесс на примере Северного полушария (то же самое происходит и в Южном). При движении к полюсу воздух отклоняется к востоку, и оказывается, что он поступает с запада. Таким образом формируются западные ветры. Часть этого воздуха охлаждается при расширении и излучении тепла, опускается и течет в обратном направлении, к экватору, отклоняясь вправо и образуя северо-восточный пассат. Часть воздуха, которая движется к полюсу, в умеренных широтах формирует западный перенос. Воздух, опускающийся в полярной области, движется к экватору и, отклоняясь к западу, в полярных областях формирует восточный перенос. Это лишь принципиальная схема циркуляции атмосферы, постоянной составляющей которой являются пассаты.

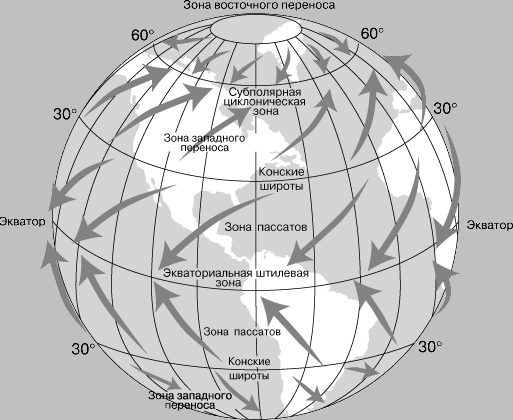

Ветровые поясы. Под воздействием вращения Земли в нижних слоях атмосферы формируются несколько основных ветровых поясов (см. рис.).

ОСНОВНЫЕ ПОЯСА ВЕТРОВ в атмосфере образуются благодаря вращению Земли вокруг своей оси. Стрелками показаны направления ветров в приземном слое атмосферы. В Северном полушарии вращение Земли отклоняет устремляющиеся на юг ветры к западу, а направляющиеся на север - к востоку.

Экваториальная штилевая зона, расположенная вблизи экватора, характеризуется слабыми ветрами, связанными с зоной конвергенции (т.е. схождения потоков воздуха) устойчивых юго-восточных пассатов Южного полушария и северо-восточных пассатов Северного полушария, что создавало неблагоприятные условия для движения парусных судов. При сходящихся воздушных потоках в этом районе воздух должен либо подниматься, либо опускаться. Поскольку поверхность суши или океана препятствует его опусканию, в нижних слоях атмосферы неизбежно возникают интенсивные восходящие движения воздуха, чему способствует также сильное прогревание воздуха снизу. Поднимающийся воздух остывает, и его влагоемкость понижается. Поэтому для этой зоны характерны плотная облачность и частые осадки. Конские широты - области с очень слабыми ветрами, располагающиеся между 30 и 35° с.ш. и ю.ш. Вероятно, это название восходит к эпохе парусного флота, когда суда, пересекавшие Атлантику, часто попадали в штиль или задерживались в пути из-за слабых переменных ветров. Тем временем запасы воды истощались, и команды судов, перевозивших лошадей в Вест-Индию, были вынуждены выбрасывать их за борт. Конские широты расположены между областями пассатов и преобладающего западного переноса (находящимися ближе к полюсам) и являются зонами дивергенции (т.е. расхождения) ветров в приземном слое воздуха. В целом в их пределах преобладают нисходящие движения воздуха. Опускание воздушных масс сопровождается прогреванием воздуха и увеличением его влагоемкости, поэтому для этих зон характерны небольшая облачность и незначительное количество осадков. Субполярная зона циклонов расположена между 50 и 55° с.ш. Она характеризуется штормовыми ветрами переменных направлений, связанными с прохождением циклонов. Это зона конвергенции преобладающих в умеренных широтах западных и характерных для полярных районов восточных ветров. Как и в экваториальной зоне конвергенции, здесь преобладают восходящие движения воздуха, плотная облачность и выпадение осадков на больших площадях.

ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУШИ И МОРЯ

Солнечная радиация. Под влиянием изменений в приходе солнечной радиации суша нагревается и остывает значительно сильнее и быстрее, чем океан. Это объясняется разными свойствами грунта и воды. Вода более прозрачна для радиации, чем почва, поэтому энергия распределяется в большем объеме воды и приводит к меньшему нагреванию единицы ее объема. Турбулентное перемешивание распределяет тепло в верхнем слое океана примерно до глубины 100 м. Вода обладает большей теплоемкостью, чем почва, поэтому при одинаковом количестве тепла, поглощенном одинаковыми массами воды и грунта, температура воды повышается меньше. Почти половина тепла, попадающего на водную поверхность, расходуется на испарение, а не на нагревание, а на суше происходит иссушение почвы. Поэтому температура поверхности океана за сутки и за год изменяется значительно меньше, чем температура поверхности суши. Поскольку атмосфера нагревается и остывает преимущественно за счет теплового излучения подстилающей поверхности, отмеченные различия проявляются в температурах воздуха над сушей и океанами.

Температура воздуха. В зависимости от того, формируется ли климат в основном под влиянием океана или суши, его называют морским или континентальным. Морские климаты характеризуются существенно меньшими средними годовыми амплитудами температур (более теплая зима и более прохладное лето) по сравнению с континентальными. Острова в открытом океане (например, Гавайские, Бермудские, Вознесения) имеют хорошо выраженный морской климат. На окраинах материков могут формироваться климаты того или иного типа в зависимости от характера преобладающих ветров. Например, в зоне преобладания западного переноса морской климат господствует на западных побережьях, а континентальный - на восточных. Это показано в табл. 3, где сравниваются температуры по трем метеостанциям США, расположенным приблизительно на одной и той же широте в зоне преобладания западного переноса. На западном побережье, в Сан-Франциско, климат морской, с теплой зимой, прохладным летом и малой амплитудой температур. В Чикаго, во внутренней части материка, климат резко континентальный, с холодной зимой, теплым летом и значительной амплитудой температур. Климат восточного побережья, в Бостоне, не очень сильно отличается от климата Чикаго, хотя Атлантический океан оказывает на него смягчающее воздействие благодаря ветрам, иногда дующим с моря (морским бризам).

Муссоны. Термин "муссон", происходящий от арабского "маусим" (время года), означает "сезонный ветер". Впервые это название было применено к ветрам в Аравийском море, дующим в течение шести месяцев с северо-востока, а следующих шести месяцев - с юго-запада. Муссоны достигают наибольшей силы в Южной и Восточной Азии, а также на тропических побережьях, когда влияние общей циркуляции атмосферы выражено слабо и не подавляет их. Для побережья Мексиканского залива характерны более слабые муссоны. Муссоны являются крупномасштабным сезонным аналогом бриза - ветра с суточным циклом, дующего во многих прибрежных районах попеременно с суши на море и с моря на сушу. Во время летнего муссона суша теплее океана, и теплый воздух, поднимаясь над ней, в верхних слоях атмосферы растекается в стороны. В результате вблизи поверхности создается низкое давление, что способствует притоку влажного воздуха с океана. Во время зимнего муссона суша холоднее океана, и поэтому холодный воздух опускается над сушей и стекает в сторону океана. В районах муссонного климата могут развиваться и бризы, однако они охватывают только приземный слой атмосферы и проявляются лишь в прибрежной полосе. Муссонный климат характеризуется ярко выраженной сезонной сменой районов, из которых поступают воздушные массы - континентальные зимой и морские летом; преобладанием ветров, дующих с моря летом и с суши зимой; летним максимумом осадков, облачности и влажности. Окрестности Бомбея на западном побережье Индии (ок. 20° с.ш.) - классический пример района с муссонным климатом. В феврале там примерно 90% времени дуют ветры северо-восточных румбов, а в июле - ок. 92% времени - юго-западных румбов. Средняя сумма осадков в феврале 2,5 мм, а в июле - 693 мм. Среднее число дней с осадками в феврале 0,1, а в июле - 21. Средняя облачность февраля 13%, июля - 88%. Средняя относительная влажность составляет 71% в феврале и 87% - в июле.

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА

Крупнейшие орографические препятствия (горы) оказывают существенное влияние на климат суши.

Термический режим. В нижних слоях атмосферы температура понижается примерно на 0,65° C с подъемом на каждые 100 м; в районах с длинной зимой температура это происходит немного медленнее, особенно в нижнем 300-метровом слое, а в районах с длинным летом - несколько быстрее. Наиболее тесная связь между средними температурами и высотой наблюдается в горах. Поэтому изотермы средних температур, например, таких районов, как Колорадо, в общих чертах повторяют рисунок горизонталей топографических карт.

Облачность и осадки. Когда воздух встречает на своем пути горный хребет, он вынужден подниматься вверх. При этом воздух охлаждается, что приводит к снижению его влагоемкости и конденсации водяного пара (образованию облаков и выпадению осадков) на наветренной стороне гор. При конденсации влаги воздух нагревается и, достигнув подветренной стороны гор, становится сухим и теплым. Таким образом в Скалистых горах возникает ветер "чинук". См. также КЛИМАТ.

СИНОПТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Воздушные массы. Воздушная масса - огромный объем воздуха, свойства которого (главным образом температура и влажность) сформировались под воздействием подстилающей поверхности в определенном регионе и постепенно меняются по мере его перемещения из очага формирования в горизонтальном н