ПОЛОВЫ, половая, половое, и (обл.) Половой, половая, половое (спец.). О масти лошадей, собак: бледножелтого цвета, цвета половы. «Половой хорт с подпалинами.» Даль.

вино

Энциклопедия Кольера

Согласно определению, закрепленному в законодательном порядке в основных странах-производителях вина, вино - это сброженный виноградный сок. Такое правовое понятие совпадает и с расхожим определением, поскольку название "вино" обычно относят только к виноградному вину. Для обозначения напитка, полученного путем брожения из какого-либо другого фрукта или овоща, наименование "вино" обычно расширяется прибавлением к нему дополнительного определения, как, например, в сочетаниях "ягодное вино" или "яблочное вино" (сидр). Сок, выжатый из спелого винограда, содержит в себе все, что нужно для брожения: сахар, воду, минеральные соли и дрожжи. Последние присутствуют в значительном количестве в пыльцеобразном налете на кожице каждой виноградины. Поэтому брожение виноградных сахаров (в основном фруктозы и глюкозы) может протекать самопроизвольно. Однако для получения хорошего вина действие дрожжей должно регулироваться таким образом, чтобы брожение происходило не слишком быстро и не слишком медленно. Брожение большинства соков должно стимулироваться добавлением сахара и питательных веществ, восполняющих их природный дефицит в соке, и добавлением воды для снижения кислотности. Во многих странах часть вин производится из местных сортов винного винограда Vitis vinifera, все еще произрастающего в естественных условиях в обширной области, простирающейся от юго-востока Европы до запада Индии. По оценкам, создано около 5000 культивированных сортов этого винограда. Другие сорта винограда и их гибриды также используются в виноделии, причем объем использования некоторых гибридных сортов неуклонно растет. Сок спелого винограда содержит примерно 12-30 мас.% сахара и 0,4-1,5 мас.% кислот (преимущественно винной и яблочной с преобладанием первой). Содержание сахара в винограде винных сортов обычно составляет 21-25%, а кислот - менее 1%. (Небольшое количество кислот необходимо для придания вину кисловато-терпкого привкуса и сохранения у него аромата винограда.) Иногда добавление сахара к виноградному соку до его сбраживания в вино является обязательным технологическим условием. По мере созревания винограда содержание сахара в нем увеличивается, а кислотность уменьшается; однако в условиях короткого и нежаркого лета в северных странах созревание винограда может закончиться до достижения содержания в нем сахара более 18%. Чтобы вино не портилось без пастеризации, т.е. оставалось относительно стойким к бактериальной порче, содержание спирта в нем должно составлять не менее 9%. Поэтому к виноградному соку малосахаристых сортов винограда стран умеренного климата перед брожением надо добавлять сахар. В большинстве стран Средиземноморья вина изготавливаются в основном из натурального виноградного сока без добавления сахара. Виноград может выращиваться во всех странах с продолжительным солнечным летом, за исключением тех, где зимы суровы. Для виноградников не требуется плодородной почвы, и они хорошо произрастают на легких песчаных, известковых или каменистых почвах. Франция и Италия являются ведущими винопроизводителями, обеспечивая более 40% ежегодного мирового объема производства вина, составляющего примерно 34 млрд. л. Франция, Италия, Испания, Аргентина и США - главные экспортеры вина. Доля экспорта в производимом Германией вине больше, чем у любой другой европейской страны.

ВИНОГРАДНИКИ ШАМПАНИ

Вина сильно различаются по вкусу, аромату и содержанию спирта. Эти характеристики вина зависят, главным образом, от использованного сорта винограда и состава почвы под виноградником. Практический опыт виноградаря и методы, применяемые виноделом, также имеют важное значение. Существуют четыре основных типа вин: 1) тихие (т.е. неигристые) вина, часто называемые столовыми, например бордо и рейнские вина, содержащие менее 14% спирта; 2) игристые вина, например шампанское, с менее чем 14% спирта; 3) крепленые вина, например портвейн и херес, с 16-21% спирта; 4) ароматизированные вина, например вермут, с 15,5-20% спирта. Вина бывают красными, белыми и розовыми. Большинство красных и розовых столовых вин приготавливаются сухими; это значит, что они содержат относительно мало неперебродившего сахара (еврейские вина составляют исключение). Белые вина по содержанию сахара варьируют от очень сухих до весьма сладких.

История виноградарства. Виноград имеет давнюю, даже древнюю историю, обнаруживаемую по отложениям миоценовой эпохи, насчитывающим около 15 млн. лет. Археологические данные свидетельствуют, что вино изготавливалось уже примерно 10 000 лет назад, и имеются неоспоримые доказательства, что организованное виноградарство существовало в Месопотамии приблизительно 5000 лет назад. На некоторых египетских фресках изображены сбор винограда и элементы процесса изготовления вина. По характеру этих картин ощущается праздничное настроение показанных на них людей, господствующее даже сейчас в винопроизводящих странах в период сбора урожая винограда. Возможно, процесс превращения сладкого сока в кисловатую пьянящую жидкость вместе с удовольствием от употребления сброженного сока, а также его красный цвет побудили первобытных людей связать вино с волшебством, богами, кровью и жизнью. В странах Средиземноморья и Ближнего Востока вино стало атрибутом священных обрядов. Ко времени зарождения крито-микенской цивилизации, примерно 3500 лет назад, вино уже было как священным, так и общеупотребительным напитком. Древние евреи считали Ноя первым виноделом. Согласно тексту Ветхого Завета, после окончания всемирного потопа Ной занялся земледелием, посадил виноградник и сильно пьянствовал. Ассирийские цари покровительствовали виноградарству, а в их дворцах имелись богатые винные погреба с подробной описью содержимого. Считается, что финикийцы распространили возделывание винограда по всем средиземноморским странам, а греческие поселенцы, пришедшие вслед за ними, высаживали виноградники на еще более обширных пространствах, достигнув на севере и западе областей Испании, Франции и Германии. В мифах и эпосе греко-римской цивилизации часто встречаются упоминания об изготовлении и употреблении вина. Римляне и греки, украшавшие кубки гирляндами цветов, поглощали вино в несметных количествах. Однако вино эпохи античности сильно отличалось от современного. Как греки, так и римляне обмазывали сосуды для хранения вина смолой, которая передавала ему свой вкус. Часто они сильно ароматизировали свои вина пряностями, травами, экстрактами цветков и духами и всегда разбавляли их перед употреблением, чтобы снизить крепость и сбить излишний аромат. Только варвары пили неразбавленное вино. В высокоорганизованном хозяйстве Древнего Рима виноградарство концентрировалось в основном на территориях современных Италии, Испании и Греции. После присоединения Галлии (современной Франции и примыкающих к ней областей на востоке) римляне высадили виноградники дальше к северу, чтобы обеспечить вином своих солдат. Некоторые из лучших виноградников Франции и юго-западной Германии (например, в долинах Мозеля и Рейна) возделываются еще со времен Римской империи. Бойкая торговля вином в период римской цивилизации стала увядать после упадка империи; через несколько веков западноевропейское виноградарство поддерживалось главным образом благодаря усилиям, людским ресурсам и средствам средневековой католической церкви. Монастырские службы, занимавшиеся виноделием, производили вино не только для священных обрядов и собственного потребления, но и на продажу для пополнения монастырской казны. Виноградниками также владели королевские семьи, города и отдельные граждане. Монахи вывели сорта винограда, являющиеся предками некоторых современных сортов; в монастырских винных погребах они, экспериментируя, находили способы приготовления различных видов ликеров и бренди на винной основе.

См. также СПИРТНЫЕ НАПИТКИ. В период оживления коммерческой деятельности незадолго до начала эпохи Возрождения торговля вином занимала главное место на шумных ярмарках, устраивавшихся во многих французских и фламандских городах. В течение трех веков виноделы Бордо преуспевали благодаря пристрастию англичан к бордо, тогда легкому светлокрасному вину. Стихийные бедствия, политические интриги, войны и даже склонности к тем или иным спиртным напиткам изменяли характер винной торговли и традиции употребления вина. Эпидемии чумы останавливали торговлю вином в городах. Столетняя война между Англией и Францией прервала выгодную торговлю бордосскими винами. В 17 в. на английский рынок пришло дешевое португальское вино. Повальное увлечение джином охватило пьющую Англию в начале 18 в.; потом стал популярным рейнвейн, затем мадера и впоследствии херес. Во второй половине 19 в. господствующее положение в мировой виноторговле заняли французские вина. Во французской винной промышленности, включая вспомогательные предприятия, занято более 1 млн. человек, и на ее винных заводах, производящих ординарное столовое вино, применяются методы массового производства. Однако торговля французскими винами сохраняет средневековые традиции. Так, важным событием в Бургундии является знаменитый винный аукцион, ежегодно устраиваемый монастырской богадельней Бона, которая за прошедшие века получила в результате пожертвований несколько лучших местных виноградников. Аукцион, проводимый в третье воскресенье ноября, привлекает огромное количество виноторговцев, любителей вина и туристов из многих стран. Он - первая возможность для публики попробовать бургундское вино нового урожая. Среди лучших вин, выпускаемых монастырем Бона, - мерсо, помар, волнэ и алокс-кортон. Торги, проводимые местными экспертами на этом аукционе, обычно довольно точно указывают тенденцию формирования цен на бургундские вина нового урожая. Время торгов по каждой партии вина ограничивается периодом горения свечи, и участник, предложивший последнюю цену, объявляется победителем. Германские виноградники, почти такие же древние, как и французские, описаны во многих легендах. Так, знаменитый виноградник замка Йоханнисберг был посажен по указанию императора Карла Великого около 800 н.э. Лучшие германские виноградники находятся на солнечных склонах речных долин. Многие расположены на крутых холмах и могут возделываться только вручную. Виноделие бурно развивалось почти в каждой новой стране, основанной европейцами; поселенцы часто привозили с собой саженцы винограда. В наше время вина производятся не только в традиционных районах Европы и Средиземноморья, но также в Южной Африке, Австралии, Южной и Северной Америке. Почти 90% вина, производимого в США, изготавливается в Калифорнии. Монахи-францисканцы посадили здесь виноград около 1770. Предприимчивый венгерский иммигрант А.Харасти в 1861 привез в Калифорнию из Европы саженцы 300 разных сортов винограда. Калифорнийские вина и сейчас изготавливаются преимущественно из европейских сортов винограда, и почти каждое вино имеет свой европейский прототип или аналог. В 1869 крошечное насекомое филлоксера (Phylloxera vitifoliae) было завезено в Европу с партией восточноамериканских вин. В следующее десятилетие оно погубило виноградники во всех винодельческих областях Европы, а впоследствии в Австралии и Калифорнии, попав туда вместе с грузами, доставленными из Европы. Виноградари боролись с этим бедствием, выкорчевывая виноградники и сажая на их месте лозу винограда, привезенную с востока США, которая оказалась стойкой к филлоксере. Европейские сорта винограда потом прививались к американским подвоям. Некоторые утверждают, что дофиллоксерные вина были лучше теперешних, однако большинство специалистов полагают, что прививка на американскую основу существенно не изменила качество европейских и других вин.

Методы виноделия. Как правило, изготовление вина включает прессование винограда, сбраживание сока, осветление вина, выдерживание и наблюдение за ним с целью определения его готовности к розливу. В течение года виноградарь подрезает кусты, производит подвязку, удобряет почву и опрыскивает растения; периодически он рыхлит почву или использует гербициды для борьбы с сорняками. Урожай собирают осенью - в северном полушарии в сентябре или октябре; это событие традиционно сопровождается всеобщими празднествами. Виноград собирают, когда он созреет или, если предполагается приготовить очень сладкое вино, перезреет. В Калифорнии виноград для изготовления столовых вин собирают, когда содержание сахара в нем достигнет 22 мас.%; виноград для десертных вин собирают при содержании сахара в нем 24 мас.%. В Германии и французском Сотерне виноградники осенью часто подвергаются воздействию серой плесени (Botrytis cinerea), которая приводит к частичному обезвоживанию плодов; при использовании такого винограда получается более сладкое и ароматное вино. Содержание сахара в соке можно также повысить кратковременным подсушиванием плодов на солнце. В различных винопроизводящих областях применяются разные методы выжимания сока. В окрестностях Бордо (французский департамент Жиронда) сборщики подвозят корзины с виноградом на тачках или подтаскивают их руками к механической дробилке-гребнеотделителю, которая давит виноград и отделяет гребни от плодов. В Бургундии и других местах гребни иногда оставляют для получения в некоторых сортах вин большего содержания таннинов. Таннины - дубильные соки, образующиеся в растениях, - не только придают красным винам более сильные аромат и терпкость по сравнению с белыми винами, но также предохраняют от прокисания и удлиняют срок годности вин.

Брожение. После того как плоды винограда подвергнуты дроблению и поставлены на отстой, почти сразу же начинается процесс брожения. При брожении жидкость интенсивно выделяет газ и бурлит. В виноделии ферментообразующими, или вызывающими брожение, организмами являются микроскопические дрожжи, в основном расы винных дрожжей Saccharomyces cerevisiae (которые представляют собой разновидность пивных или хлебных дрожжей). Другие виды дрожжей, называемые дикими, например Kloeckera apiculata, также могут использоваться, однако они, как правило, гораздо менее устойчивы к действию спирта и обычно погибают при содержании спирта выше 4%.

БРОЖЕНИЕ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА

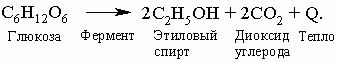

Дрожжи оседают из воздуха на кожицу созревающих плодов винограда и присутствуют в сусле после их дробления. Дрожжи высвобождают ферменты (например, зимазу), которые превращают виноградные сахара в этиловый спирт:

Теоретически 100 мас. частей глюкозы должны превращаться в 51,1 мас. частей этилового спирта, 48,9 мас. частей диоксида углерода и в тепло. В зависимости от количества сахара в сусле действие дрожжей дает содержание спирта в вине от примерно 8 до 14%. (Содержание спирта выше 15-16% обычно приводит к гибели дрожжей рода Saccharomyces.) Брожение образует и другие вещества: следы высокомолекулярных спиртов, кислоты, обусловливающие "винный" вкус продукта, и другие соединения, формирующие букет вина, а также глицерин, который придает вину слабый сладковатый привкус. Содержание других микроорганизмов, присутствующих в виноградном соке, строго контролируется. Например, уксуснокислые бактерии, Acetobacter, в присутствии кислорода превращают этиловый спирт в уксусную кислоту. Дрожжи, отличные от Saccharomyces, могут производить нежелательные побочные продукты. Поэтому винодел должен снизить поступление кислорода к суслу до минимума и поддерживать температуру брожения достаточно низкой, чтобы действие полезных дрожжей не подавлялось чрезмерно высокой температурой. Кроме того, к суслу часто добавляют небольшое количество диоксида серы, чтобы убить вредные микроорганизмы или подавить их действие. Микроорганизмы, отличные от Saccharomyces, не всегда дают нежелательный эффект. Так, например, молочнокислые бактерии, в частности Leuconostos oenos, превращают сильную яблочную кислоту в слабую молочную. Они, таким образом, позволяют не только уменьшить чрезмерно высокое содержание яблочной кислоты, что способствует приготовлению вина с более приятным вкусом, но также, в результате других реакций, производить соединения, придающие вину тонкие вкус и аромат. Превращение яблочной кислоты в молочную с образованием углекислого газа используется при изготовлении шипучих вин. Существует мнение, что на ранних стадиях брожения дикие дрожжи производят вещества, способствующие формированию у вина окончательного вкуса.

Натуральные неигристые вина. Сок большинства винных сортов винограда прозрачен и бесцветен. Красящее вещество, или пигмент, находится в кожице плодов винограда.

Красные вина. При приготовлении красных вин виноделы используют сорта винограда с темной кожицей плодов и для брожения оставляют кожицу, мякоть плодов и семена в сусле. Красящие вещества (антоцианины) растворимы в спирте, и по мере протекания брожения и повышения содержания спирта все большее количество пигментов переходит из кожицы винограда в сок, увеличивая интенсивность окраски вина. Максимальная растворимость пигментов достигается при содержании спирта в соке, составляющем 6 об.%. Сверх такого содержания полностью выбеленная кожица плодов начинает забирать пигмент из жидкости. Обычно суслу красных вин дают бродить вместе с кожицей плодов от нескольких дней до примерно недели при температуре от 22 до 28° С. Процесс брожения завершается за период от 10 до 30 сут. Во время брожения вино периодически снимается с осадка (декантируется) и переливается в чистые бочки или чаны, а в старом сосуде остается смесь кусочков кожицы, мякоти плодов и семян, называемая мезгой. Вино, остающееся в мезге, удаляется выжимкой на прессе. Вино, снятое с осадка, содержит твердые примеси (битартрат калия, более известный как винный камень), дрожжевые клетки и другие материалы, которые постепенно оседают на дно, образуя отстой. Периодически путем процедуры осветления, осуществляемой сливанием с осадка, вино освобождается от отстоя. Обычно проводится трех- или четырехкратное сливание с осадка. На заключительной стадии процесса осветления, называемой оклеиванием, в вино вводится желатин или аналогичное вещество, чтобы собрать и осадить мельчайшие частицы примесей. Оставшаяся мезга может быть использована для получения слабого вина, перегоняемого в напитки с большим содержанием спирта, такие, например, как граппа - итальянское бренди из выжимок. Разбавленный раствор выдерживается на отжатой мезге до полного сбраживания, а потом снимается с осадка для перегонки.

Белые вина. Изготовление белых вин в основном производится тем же способом, что и красных, за исключением того, что при этом обычно используют белые сорта винограда и сусло отделяют от кожицы плодов до начала брожения. Темные сорта винограда с неокрашенным соком также могут использоваться для производства белого вина, однако кусочки кожицы должны удаляться из сока немедленно после дробления. Ввиду того что во время брожения из кожицы и семян вместе с пигментом вытягиваются и таннины, а при изготовлении белого вина эти частицы плодов удаляются из сусла, белое сусло содержит меньше таннинов, чем красное, и поэтому белые вина, как правило, имеют менее терпкий вкус.

Розовые вина. Для приготовления розового вина винодел осторожно отжимает на прессе виноград красного сорта и оставляет кожицу плодов в сусле на короткое время (от 2 до 6 ч); в результате вино приобретает розоватый цвет. Розовые вина могут также изготавливаться путем смешивания красных и белых вин; однако такие смеси обычно не считаются настоящими розовыми винами.

Игристые вина. Игристые вина - это вина, которые газируются, т.е. насыщаются углекислым газом (CO2). Обычно CO2 создает давление в сосуде, в несколько раз превышающее атмосферное, но производятся также слабо газированные вина. Избыток CO2 создается посредством вторичного брожения сахара либо путем непосредственного насыщения вина газом. Шампанское, представляющее наиболее характерный пример игристого вина, получается в результате вторичного брожения вина внутри бутылки. В классическом методе для приготовления шампанского используются определенные белые вина с содержанием спирта от 10 до 11,5%; они помещаются в бутылки с прочными стенками вместе с порцией сахара и дрожжей. В процессе вторичного брожения, продолжающегося год или более, образуется осадок, который подлежит удалению. Освобождение от осадка розлитого в бутылки вина требует особого мастерства и опыта. Бутылки располагают горлышком вниз под углом 45° на специальных станках-пюпитрах и в течение нескольких недель ежедневно поворачивают то в одну, то в другую сторону, чтобы осадок собрался у пробки (в последнее время этот процесс был механизирован). Когда весь осадок собирается у пробки, бутылку устанавливают в строго вертикальное положение дном вверх, пробку удаляют, и осадок выбрасывается давлением газа. Чтобы предотвратить чрезмерное падение давления, теперь повсеместно принято замораживать горлышко бутылки перед дегоржированием (удалением осадка), чтобы удалить его в замороженном виде. Количество шампанского, теряемое при этой операции, возмещается добавкой шампанского того же типа вместе с дополнительной порцией сахара. Размер порции сахара зависит от требуемой степени сахаристости напитка. Потом в бутылку вставляется новая пробка, и операция завершается. На винных заводах заполнение бутылки до заданного уровня, добавление сахара и повторное укупоривание пробкой механизированы. Розовое шампанское изготавливается тем же способом, однако в качестве его основы используется розовое вино. Другой, более дешевый метод брожения в бутылках широко применяется в США и Германии. Вино бродит в бутылках, но потом переливается под давлением в большие резервуары, на выходе из которых оно фильтруется. После фильтрования вино разливается в новые бутылки. Другие игристые вина изготавливаются менее дорогим методом "брожения в потоке", при котором вторичное брожение происходит в больших резервуарах под давлением. Игристое бургундское изготавливается во Франции методом бутылочного брожения, как и шампанское, однако оно невысоко ценится знатоками. Будучи красным вином, оно имеет несвойственную игристым винам высокую сахаристость и к тому же часто готовится на основе вин не самого высокого качества.

Крепленые вина. Крепленые вина, называемые также десертными, - это вина, содержание спирта в которых увеличено до 17-21% добавлением спиртосодержащего продукта (обычно бренди). Самыми известными креплеными винами являются херес, портвейн и мадера, каждое из которых производится своеобразным методом.

Херес. Херес - неигристое вино с цветом, меняющимся от бледножелтого до темнокоричневого; оно производится в испанской провинции Херес-де-ла-Фронтера. После сбора урожая виноград частично подсушивается на солнце перед дроблением и выжимкой на прессе. В результате брожения содержание спирта в вине увеличивается до примерно 15%, а потом стойкий к спирту окислительный дрожжевой штамм помещается на поверхность вина, где он растет в виде пленки. В отличие от обычного процесса приготовления вина с использованием дрожжей, в данном случае к вину намеренно открывается доступ воздуха. Дрожжевая пленка вырабатывает некоторые вещества, в частности ацетальдегид, которые придают вину особый вкус. Херес, произведенный таким способом, называется фино. Для получения продукта со стабильными характеристиками, в отличие от меняющихся характеристик вин, изготовленных из винограда, собранного в различные годы, хересы разных урожаев смешиваются по системе солера. Согласно этой системе, бочки с более старым хересом раз в год частично опорожняются, а затем пополняются более молодым вином. После определенного количества лет вино в самой старой бочке достигает некоторой постоянной средней степени созревания и в дальнейшем ее сохраняет. Херес, полученный по системе солера, является сухим (от 0 до 2,5% сахара) и содержит 14-15% спирта. К хересу типа фино добавляется бренди, чтобы повысить содержание спирта в нем до примерно 18%. Окончательный вкус хереса подбирается путем добавки дозированных количеств сладкого вина. Сладкие хересы (одорозо), называемые кремовыми или золотистыми, содержат 4-7 или более процентов сахара и 18 или более процентов спирта. Большинство калифорнийских хересов, хотя они и схожи по многим характеристикам с испанскими, изготавливаются по совершенно иной технологии. После того как в процессе брожения достигается требуемый уровень содержания спирта и остаточного сахара, к вину добавляется спирт (в виде бренди), чтобы убить дрожжи и прекратить брожение. Потом вино выдерживается в нагретом состоянии (при температуре от 38 до 60° С) в течение нескольких месяцев. В результате такой термообработки содержащийся в вине сахар карамелизуется, и вино приобретает привкус и цвет жженого сахара. Чем выше содержание сахара в вине, тем интенсивнее эти показатели.

Портвейн. Получивший свое наименование от португальского города Порту, портвейн производится на каменистых почвах португальской провинции Дору. Брожение проводится в течение 2-3 сут, а потом сусло выливается в бочки, содержащие бренди. Бренди повышает содержание спирта в вине до 20% и таким образом убивает дрожжи и прекращает брожение, оставляя в вине заданное количество виноградного сахара. Потом вино подвергается созреванию. Свежеприготовленный портвейн имеет темнокрасный (рубиновый) цвет; по мере созревания он приобретает золотистый оттенок. Портвейн, приготовленный из высококачественного винограда, разливается в бутылки через два года и дозревает в них 10-20 лет.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПОРТВЕЙН в бочках.

Мадера. Названная так по имени острова в Атлантическом океане, где она изготавливается, мадера крепится спиртом на нескольких стадиях своего производства. После добавления спирта вино выдерживается при повышенной температуре (до 60° С) в течение иногда нескольких месяцев, темнеет и приобретает слабый вкус жженого сахара. Потом вино подвергается дозреванию в бочках, причем срок выдержки зависит от требуемых характеристик.

Ароматизированные вина. Добавка ароматизаторов к вину является древним обычаем и используется в наше время для производства некоторых весьма популярных вин. Хорошо известный пример - вермут. Традиционно итальянский вермут был сладким, а французский - почти сухим. Однако теперь в этих странах производят оба типа вермутов. Основа вермута - белое вино, для ароматизации которого используются 30 или более видов трав, семян и пряностей, например гвоздика, мускатный орех и кожура апельсинов либо экстракты из них. Вермут также крепится для повышения содержания спирта в нем обычно до 15,5-20%. Среди других ароматизированных вин - французское дюбонне и итальянское кампари, каждое из которых ароматизируется хинином и другими материалами, и американское тандерберд, ароматизируемое цитрусовыми.

Бренди и ликеры. Напиток бренди получается перегонкой из вина (один из лучших бренди - коньяк). После конденсации паров получается жидкость с гораздо более высоким содержанием спирта. Напиток получил свое наименование от процесса его получения, сопровождаемого нагревом: слово "бренди" происходит от датского brandewijn, означающего "жженое вино". Ликеры - это ароматизированные и подслащенные напитки на основе спирта. Бренди является основой ряда широко известных ликеров, таких, как бенедиктин, шартрез, кордиаль-медок и гран-марнье. При производстве многих фруктовых и растительных ликеров (последние изготавливаются с использованием листьев, семян или корней растений-ароматизаторов) главные ингредиенты выдерживаются в бренди на предварительной стадии производства.

См. также СПИРТНЫЕ НАПИТКИ.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВИНА

Французские. Мировой известностью пользуются вина из Бордо, Бургундии и Шампани. В долинах Роны и Луары также производятся известные и в некоторых случаях превосходные вина. Французское правительство на основании закона об обозначении происхождения устанавливает стандарты виноделия. Ни один винодел не может указывать на бутылке название местности происхождения, если вино не изготавливалось по технологии, используемой в этой местности. На бутылке с вином, отвечающим стандартам производства указанной на ней местности, ставится штамп appellation controle ("обозначение проверено").

Бордо. Департамент Жиронда с административным центром Бордо на юго-западе Франции многими специалистами считается самой крупной винодельческой областью в мире. Ее почва содержит песок, гравий и известняк с нижележащим слоем глины и хорошо подходит для выращивания винограда винных сортов. Департамент Жиронда имеет много винодельческих районов, из которых наиболее известны Медок, Грав, Сотерн, Сент-Эмильон и Помроль. Лучшие вина Бордо, как правило, производятся владельцами виноградников из собственного винограда. На бутылках указываются название виноградника, имя его владельца и год сбора урожая. Менее крупные виноградники продают свой виноград или вино винодельческим заводам, которые разливают его в бутылки, указывая на них название округа, например Медок, или название коммуны в округе, например Сент-Жюльен. Великолепные красные вина Бордо, называемые кларетами, получили известность благодаря своему чистому, яркому цвету и своеобразному вкусу и букету. Основной сорт винограда в округе Медок - каберне совиньон, а в округах Помроль и Сент-Эмильон - мерло. Марочный кларет из высококачественного винограда может дозревать в течение 20-30 лет, а потом еще долго сохранять свои качества. Клареты производятся в округах Медок, Грав, Сент-Эмильон и Помроль. Самые известные виноградники там - Марго, Лафит, Латур, Мутон, От-Брион, Озон и Шваль-Блан. Самые сухие вина Бордо производятся в округе Грав из белого винограда сортов семильон и совиньон. Эти вина созревают относительно быстро, в течение 3-5 лет. Ведущие виноградники здесь - От-Брион, Оливье и Домен-де-Шевалье, однако большая часть вина продается под названием округа. Белые вина Бордо из округа Сотерн не имеют равных по вкусовым качествам, экстрактивности, пищевой ценности и аромату. Для их производства используются те же сорта винограда, что и в округе Грав, но виноград собирают после того, как он перезреет, слегка сморщится и покроется плодовой плесенью Botrytis, называемой французами благородной гнилью, потому что она способствует формированию у вин особого аромата. Вина Сотерна имеют относительно высокое содержание спирта и поэтому долго не портятся. Среди их ведущих производителей - виноградники д'Икем, Клеманс, Латур-Бланш, Кутэ и Рэн-Виньо.

Бургундия. Уступающая по известности только Бордо, винодельческая Бургундия представляет собой узкий холмистый участок земли на востоке Франции. Наиболее известные винодельческие округа - Кот-д'Ор, Шабли и Божоле. Виноградники здесь обычно невелики, и только некоторые из них являются производителями собственных вин высокого качества. Вина более низкого качества выпускаются крупными винодельческими предприятиями. Округ Кот-д'Ор делится на две части. В северной, Кот-де-Нюи, производится большинство красных вин, а в южной, Кот-де-Бон, - великолепные белые вина. В Кот-де-Бон производится также много красных вин. Красные бургундские вина изготавливаются из винограда сорта пино нуар; они отличаются высокой экстрактивностью и темнорубиновым цветом. Эти вина созревают в течение 10-15 лет. Среди вин высшего качества - шамбертен, романэ-конти, ришбур, ля-таш и кортон.

Белые бургундские вина - сухие с богатым букетом.

Они приготавливаются из винограда сорта шардонне. Эти вина быстро созревают и становятся годными к употреблению уже через 3-5 лет. Превосходны вина монтраш, кортон-шарлемань, мерсо, пюлиньи-монтраше и шассань-монтраше. На юге Бургундии производится несколько популярных марок вин, в частности сухие белые вина пуйи-фюиссэ и макон и легкое красное вино божоле. На северо-западе провинции расположен округ Шабли, где производится знаменитое сухое белое вино с зеленоватым оттенком, обладающее терпким вкусом.

Шампань. В этой провинции к востоку от Парижа производится оригинальное игристое вино того же наименования. Большинство шампанских вин представляют собой смеси вин, приготовленных на нескольких заводах из различных сортов винограда, обычно пино нуар, менье и шардонне. Только вина, изготовленные из лучших сортов винограда урожая, снятого в благоприятные годы, маркируются как марочные. Продукт из винограда урожая, снятого в неблагоприятный год, смешивается с запасенными высококачественными винами и маркируется как "выдержанное" вино. Лучшие шампанские вина - самые сухие. В сладкие сорта шампанских вин добавляются большие порции сахара, а поскольку винодел знает, что сахар маскирует истинный вкус вина, для приготовления сладкого шампанского он может использовать низкосортные смеси. На этикетках шампанских вин указывается их степень сахаристости: brut - сухое, demi-sec - полусухое, demi-doux - полусладкое, doux - сладкое. Марочные шампанские вина обычно становятся годными к употреблению через 3-5 лет и сохраняют свое качество в течение 10 лет и более, в зависимости от условий хранения. Почти все шампанские вина называются именами производящих их фирм. Цена и собственный вкус знатока - наилучшие мерила их качества.

Долина Роны. В этой области, к югу от Бургундии, производятся экстрактивные вина, более терпкие и легкие, чем красные вина лучших сортов. Кот-роти и эрмитаж - наиболее характерные примеры. Шатонеф-дю-пап - еще более легкое вино. Производимые здесь белые вина сухие и гармоничные. Наиболее известно, возможно, белое вино эрмитаж. В долине Роны изготавливается одно из лучших в мире розовое вино тавель, получившее свое имя от города с тем же названием. Оно суше многих других розовых вин.

Долина Луары. В этой области на западе Франции производятся как красные, так и белые вина, однако белые вина получили большую известность благодаря главным образом своим тонким вкусу и аромату. Большой популярностью пользуются сухие вина пуйи-фюме, сансер, кюинси и мюскаде, а также вино вувре, сахаристость которого варьирует от полусухого до очень сладкого. Производится несколько видов розовых вин, в том числе немного подслащенные.

Эльзас. Эта северо-восточная провинция Франции на границе с Германией известна своими сухими белыми винами. Здесь культивируются те же сорта винограда, что и в долинах Рейна и Мозеля, и вина называются их именами. Самые лучшие вина Эльзаса - рислинг и гевюрцтраминер.

Германские. Многие эксперты считают рейнские и мозельские белые вина одними из лучших в мире. Урожай некоторых сортов винограда здесь, как и во Франции, убирается по достижении плодами нормальной спелости; другие сорта выдерживаются до максимальной спелости; урожай третьих собирается, когда плоды перезревают настолько, что сморщиваются, а их кожицу местами покрывает плесень. В названиях германских вин отражены время сбора урожая и степень сахаристости вина: шпетлезе - вина от сухих до полусухих, урожай позднего сбора, полностью созревшие плоды; ауслезе - полусладкие вина, из плодов максимальных спелости и сочности; беренауслезе - вина умеренных сахаристости и букета, из очень спелых, индивидуально отобранных гроздей высокого качества; трокенберенауслезе - сладкие вина с богатым букетом, из индивидуально отобранного перезрелого винограда после сморщивания плодов. Наименования лучших вин являются двухсоставными: на первое место ставится название округа, на второе - название виноградника; например, в названии вина "хохаймер раушлох" Раушлох - имя виноградника, Хохайм - округа. Наиболее распространенный сорт винограда - рислинг, хотя также используются сорта гевюрцтраминер, сильванер и мюллер-тургау наряду с несколькими новыми гибридными сортами.

Долина Рейна. В этой западной области Германии виноградники занимают менее 2000 га, но на них производятся некоторые из самых лучших германских белых вин - с богатым букетом, высокоэкстрактивных и очень душистых. Четыре вино

Полезные сервисы

уран

Энциклопедия Кольера

1. в греческой мифологии

в греческой мифологии, персонификация неба, супруг Геи (Земли), от брака с которой родились титаны, киклопы и сторукие великаны. Уран был свергнут и оскоплен своим сыном Кроном, отцом олимпийских богов. Из его семени родилась Афродита, а из крови - эринии (фурии) и гиганты.

2. химический элемент

U (uranium),

металлический химический элемент семейства актиноидов, которые включают Ac, Th, Pa, U и трансурановые элементы (Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr). Уран приобрел известность благодаря использованию его в ядерном оружии и атомной энергетике. Оксиды урана применяются также для окрашивания стекла и керамики.

Нахождение в природе. Содержание урана в земной коре составляет 0,003%, он встречается в поверхностном слое земли в виде четырех видов отложений. Во-первых, это жилы уранинита, или урановой смолки (диоксид урана UO2), очень богатые ураном, но редко встречающиеся. Им сопутствуют отложения радия, так как радий является прямым продуктом изотопного распада урана. Такие жилы встречаются в Заире, Канаде (Большое Медвежье озеро), Чехии и Франции. Вторым источником урана являются конгломераты ториевой и урановой руды совместно с рудами других важных минералов. Конгломераты обычно содержат достаточные для извлечения количества золота и серебра, а сопутствующими элементами становятся уран и торий. Большие месторождения этих руд находятся в Канаде, ЮАР, России и Австралии. Третьим источником урана являются осадочные породы и песчаники, богатые минералом карнотитом (уранил-ванадат калия), который содержит, кроме урана, значительное количество ванадия и других элементов. Такие руды встречаются в западных штатах США. Железоурановые сланцы и фосфатные руды составляют четвертый источник отложений. Богатые отложения обнаружены в глинистых сланцах Швеции. Некоторые фосфатные руды Марокко и США содержат значительные количества урана, а фосфатные залежи в Анголе и Центральноафриканской Республике еще более богаты ураном. Большинство лигнитов и некоторые угли обычно содержат примеси урана. Богатые ураном отложения лигнитов обнаружены в Северной и Южной Дакоте (США) и битумных углях Испании и Чехии.

Открытие. Уран был открыт в 1789 немецким химиком М.Клапротом, который присвоил имя элементу в честь открытия за 8 лет перед этим планеты Уран. (Клапрот был ведущим химиком своего времени; он открыл также другие элементы, в том числе Ce, Ti и Zr.) В действительности вещество, полученное Клапротом, было не элементным ураном, но окисленной формой его, а элементный уран был впервые получен французским химиком Э.Пелиго в 1841. С момента открытия и до 20 в. уран не имел того значения, какое он имеет сейчас, хотя многие его физические свойства, а также атомная масса и плотность были определены. В 1896 А.Беккерель установил, что соли урана обладают излучением, которое засвечивает фотопластинку в темноте. Это открытие активизировало химиков к исследованиям в области радиоактивности и в 1898 французские физики супруги П.Кюри и М.Склодовская-Кюри выделили соли радиоактивных элементов полония и радия, а Э.Резерфорд, Ф.Содди, К.Фаянс и другие ученые разработали теорию радиоактивного распада, что заложило основы современной ядерной химии и атомной энергетики.

Первые применения урана. Хотя радиоактивность солей урана была известна, его руды в первой трети нынешнего столетия использовались лишь для получения сопутствующего радия, а уран считался нежелательным побочным продуктом. Его использование было сосредоточено в основном в технологии керамики и в металлургии; оксиды урана широко применяли для окраски стекла в цвета от бледножелтого до темнозеленого, что способствовало развитию недорогих стекольных производств. Сегодня изделия этих производств идентифицируют как флуоресцирующие под ультрафиолетовыми лучами. Во время Первой мировой войны и вскоре после нее уран в виде карбида применяли в производстве инструментальных сталей, аналогично Mo и W; 4-8% урана заменяли вольфрам, производство которого в то время было ограничено. Для получения инструментальных сталей в 1914-1926 ежегодно производили по нескольку тонн ферроурана, содержащего до 30% (масс.) U. Однако такое применение урана продолжалось недолго.

Современное применение урана. Промышленность урана начала складываться в 1939, когда было осуществлено деление изотопа урана 235U, что привело к технической реализации контролируемых цепных реакций деления урана в декабре 1942. Это было рождение эры атома, когда уран из незначительного элемента превратился в один из наиболее важных элементов в жизни общества. Военное значение урана для производства атомной бомбы и использование в качестве топлива в ядерных реакторах вызвали спрос на уран, который возрос в астрономических размерах. Интересна хронология роста потребности в уране по истории отложений в Большом Медвежьем озере (Канада). В 1930 в этом озере была обнаружена смоляная обманка - смесь оксидов урана, а в 1932 на этом участке была налажена технология очистки радия. Из каждой тонны руды (смоляной обманки) получали 1 г радия и около половины тонны побочного продукта - уранового концентрата. Однако радия было мало и его добыча была прекращена. С 1940 по 1942 разработку возобновили и начали отправку урановой руды в США. В 1949 аналогичная очистка урана с некоторыми усовершенствованиями была применена для производства чистого UO2. Это производство росло, и в настоящее время оно является одним из наиболее крупных производств урана. СВОЙСТВА УРАНА

Атомный номер 92 Атомная масса 238,03 Изотопы

стабильные нет

нестабильные 226-242 в т. ч. природные 234, 235, 236 (следы), 238

Температура плавления, ° С 1132 Температура кипения, ° С 3818 Плотность, г/см3 18,7 Твердость (по Моосу) 4,0 Содержание в земной коре, % (масс.) 0,003 Степени окисления +3, +4, +5, +6

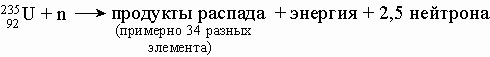

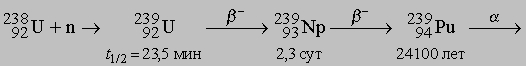

Свойства. Уран - один из наиболее тяжелых элементов, встречающихся в природе. Чистый металл очень плотный, пластичный, электроположительный с малой электропроводностью и высокореакционноспособный. Уран имеет три аллотропные модификации: a-уран (орторомбическая кристаллическая решетка), существует в интервале от комнатной температуры до 668° С; b-уран (сложная кристаллическая решетка тетрагонального типа), устойчивый в интервале 668-774° С; g-уран (объемноцентрированная кубическая кристаллическая решетка), устойчивый от 774° С вплоть до температуры плавления (1132° С). Поскольку все изотопы урана нестабильны, все его соединения проявляют радиоактивность. Изотопы урана 238U, 235U, 234U встречаются в природе в соотношении 99,3:0,7:0,0058, а 236U - в следовых количествах. Все другие изотопы урана от 226U до 242U получают искусственно. Изотоп 235U имеет особо важное значение. Под действием медленных (тепловых) нейтронов он делится с освобождением огромной энергии. Полное деление 235U приводит к выделению "теплового энергетического эквивалента" 2Ч107 кВтЧч/кг. Деление 235U можно использовать не только для получения больших количеств энергии, но также для синтеза других важных актиноидных элементов. Уран природного изотопного состава можно использовать в ядерных реакторах для производства нейтронов, образующихся при делении 235U, в то же время избыточные нейтроны, не востребуемые цепной реакцией, могут захватываться другим природным изотопом, что приводит к получению плутония:

При бомбардировке 238U быстрыми нейтронами протекают следующие реакции:

Согласно этой схеме, наиболее распространенный изотоп 238U может превращаться в плутоний-239, который, подобно 235U, также способен делиться под действием медленных нейтронов. В настоящее время получено большое число искусственных изотопов урана. Среди них 233U особенно примечателен тем, что он также делится при взаимодействии с медленными нейтронами. Некоторые другие искусственные изотопы урана часто применяются в качестве радиоактивных меток (индикаторов) в химических и физических исследованиях; это прежде всего b-излучатель 237U и a-излучатель 232U.

Соединения. Уран - высокореакционноспособный металл - имеет степени окисления от +3 до +6, близок бериллию в ряду активности, взаимодействует со всеми неметаллами и образует интерметаллические соединения с Al, Be, Bi, Co, Cu, Fe, Hg, Mg, Ni, Pb, Sn и Zn. Тонкораздробленный уран особенно реакционноспособен и при температурах выше 500° С часто вступает в реакции, характерные для гидрида урана. Кусковой уран или стружка ярко сгорает при 700-1000° С, а пары урана горят уже при 150-250° С, с HF уран реагирует при 200-400° С, образуя UF4 и H2. Уран медленно растворяется в концентрированной HF или H2SO4 и 85%-ной H3PO4 даже при 90° С, но легко реагирует с конц. HCl и менее активно с HBr или HI. Наиболее активно и быстро протекают реакции урана с разбавленной и концентрированной HNO3 с образованием нитрата уранила (см. ниже). В присутствии HCl уран быстро растворяется в органических кислотах, образуя органические соли U4+. В зависимости от степени окисления уран образует несколько типов солей (наиболее важные среди них с U4+, одна из них UCl4 - легко окисляемая соль зеленого цвета); соли уранила (радикала UO22+) типа UO2(NO3)2 имеют желтую окраску и флуоресцируют зеленым цветом. Соли уранила образуются при растворении амфотерного оксида UO3 (желтая окраска) в кислой среде. В щелочной среде UO3 образует уранаты типа Na2UO4 или Na2U2O7. Последнее соединение ("желтый уранил") применяют для изготовления фарфоровых глазурей и в производстве флуоресцентных стекол.

См. также КЕРАМИКА ПРОМЫШЛЕННАЯ.

Галогениды урана широко изучались в 1940-1950, так как на их основе были разработаны методы разделения изотопов урана для атомной бомбы или ядерного реактора. Трифторид урана UF3 был получен восстановлением UF4 водородом, а тетрафторид урана UF4 получают разными способами по реакциям HF с оксидами типа UO3 или U3O8 или электролитическим восстановлением соединений уранила. Гексафторид урана UF6 получают фторированием U или UF4 элементным фтором либо действием кислорода на UF4. Гексафторид образует прозрачные кристаллы с высоким коэффициентом преломления при 64° С (1137 мм рт. ст.); соединение летуче (в условиях нормального давления возгоняется при 56,54° С). Оксогалогениды урана, например, оксофториды, имеют состав UO2F2 (фторид уранила), UOF2 (оксид-дифторид урана).

См. также

ЛИТЕРАТУРА

Химия урана. М., 1981 Химия актиноидов. М., т. 1, 1991; т. 2, 1997; т. 3, 1999