МУРАВЬИ (Formicidae), семейство стебельчатобрюхих насекомых отряда перепончатокрылых (Hymenoptera), включающего также ос, пчел, пилильщиков, наездников и орехотворок. Делится на 12 современных и вымерших подсемейств, объединяющих 297 родов примерно с 8800 видами. Трудность классификации муравьев связана с двумя феноменами - наличием видов-двойников и гибридов. Мирмекологи (зоологи, специализирующиеся на изучении муравьев) знают, что первых, т.е. видов, практически не различимых по внешнему виду, среди муравьев довольно много. В результате описанный по анатомическим (морфологическим) признакам небольшого числа особей вид нередко приходится разделять на два или более самостоятельных - изолированных друг от друга репродуктивно. Отличить их друг от друга можно на основе статистического анализа промеров очень больших количеств (крупных выборок) индивидов, по хромосомным (генетическим) или биохимическим (ферментным) особенностям. И напротив, два близкородственных вида муравьев, которые легко различимы по внешним признакам, в местах совместного обитания нередко скрещиваются и дают гибридные формы. Если эти гибриды плодовиты, значит речь идет не о самостоятельных видах, а лишь о разных расах одного и того же (по определению, потомство от скрещивания разных видов неплодовито.)

Обилие. Муравьи - общественные насекомые, обитающие на земле и деревьях по всему миру, кроме Антарктики, Исландии, Гренландии и некоторых удаленных от континентов островов. Благодаря такому космополитному распространению, обилию и своим хорошо заметным колониям муравьи известны повсюду. Муравьи - самое эволюционно продвинутое семейство насекомых с точки зрения поведения, экологии и физиологии. Их колонии представляют собой сложные социальные образования с разделением труда и системами коммуникации, позволяющими особям координировать свои действия при выполнении задач, которые не по силам одному индивиду. Кроме того, многие виды муравьев поддерживают высокоразвитые симбиотические отношения с другими насекомыми и растениями. Преимущества, даваемые муравьям кооперацией, привели к тому, что на сегодняшний день это доминирующая по численности группа членистоногих. Так, на 1 акре (0,4 га) саванны в Кот-д'Ивуаре (Африка) обитает 8 млн. муравьев, образующих примерно 3000 колоний. Вместе с термитами (еще одной крупной группой общественных насекомых) муравьи составляют треть общей биомассы наземных животных в тропическом лесу бассейна Амазонки. Другими словами, при средней популяционной плотности 3,25 млн. муравьев и 0,4 млн. термитов на 1 акр они в сумме весят лишь вдвое меньше, чем все прочие сухопутные животные этого дождевого леса. В областях с умеренным климатом их меньше, но цифры все равно впечатляют. На площади 8 кв. км во Флориде обнаружено 76 видов муравьев из 30 родов, а на площади 5,5 кв. км в Мичигане - 87 их видов из 23 родов.

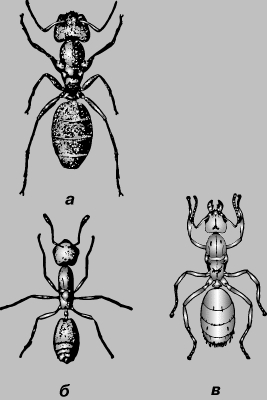

ТРИ ОБЫЧНЫХ В США МУРАВЬЯ:

а - пенсильванский муравей-древоточец, выгрызающий свои гнезда в древесине, но ею самой не питающийся; б - рыжий лесной муравей, живущий практически по всей планете; в - царица аргентинского муравья, только что сбросившая крылья.

Экологическое и экономическое значение. Такие многочисленные и к тому же колониальные животные не могут не изменять, причем существенным образом, населяемую ими среду. В лесах умеренного пояса они перемещают и аэрируют грунта не меньше, а в тропических лесах - больше, чем земляные черви. В дождевых тропических лесах 99,9% питательных веществ оставалось бы в верхних 5 см почвы, если бы не переносилось вглубь животными. Муравьи-листорезы из рода Atta заносят там растительный материал на глубину до 6 м. Муравьи, питающиеся семенами, способствуют расселению многих растений. На юго-западе США муравьи-жнецы из рода Pogonomyrmex относятся к основным зерноядным животным и успешно конкурируют за корм с млекопитающими. Многие муравьи предствляют собой важные звенья пищевых цепей как хищники беспозвоночных (других насекомых и т.д.), причем некоторые их виды специально используются человеком для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Однако жизнедеятельность муравьев иногда противоречит интересам людей. Так, муравьи-листорезы из родов Acromyrmex и Atta - самые злостные вредители культурных растений в Центральной и Южной Америке. Виды Solenopsis richteri и S. invicta, случайно интродуцированные в США из Южной Америки примерно в 1918 и 1940 соответственно, сейчас заселили ок. 105 млн. га сельскохозяйственных площадей в девяти юго-восточных штатах. Они не только вредят культурам, но и могут больно искусать человека и скот, убивают диких животных, повреждают дороги, делая ходы под их покрытием, и электрооборудование, например в светофорах (по непонятным причинам их привлекают электрические поля.)

Вид S. geminata родом с юго-востока США и севера Южной Америки проник с коммерческими грузами в Индию, на Тайвань, Малайский архипелаг, в Полинезию и ряд областей Африки. Такие виды, называемые заносными, в новых для себя регионах часто поселяются в сильно измененных человеком местообитаниях, например в городах. Один из них, фараонов муравей (Monomorium pharaonis), стал космополитом, обжившим пространства внутри стен зданий. Он наносит существенный вред, проникая в стерильные помещения больниц и загрязняя их. Аргентинский муравей (Iridomyrmex humulis) - еще один хорошо известный заносный вид, бывший на юго-востоке США сельскохозяйственным вредителем до тех пор, пока его численность там по неясным причинам не сократилась. Занесенный на острова Галапагос вид Wasmannia auropunctata стал угрозой для уникальной фауны этого архипелага.

Эволюция. Муравьи - близкие родственники ос, и некоторые исследователи даже считают их своего рода высокоспециализированными осами. Известны как крылатые муравьи (самцы и царицы), так и бескрылые осы (самки немок). Однако в целом муравьи внешне отличаются от ос присутствием перед брюшком хорошо заметного стебелька из одного-двух узловато расширенных члеников, где часто находится торчащий вверх выступ. Другая их отличительная черта - парная метаплевральная железа, расположенная непосредственно перед стебельком в задних углах мезосомы (части тела между головой и брюшком, которая у большинства насекомых называется грудью) и часто заметная там по вздутиям - "буллам". Хотя анатомическое и поведенческое сходство муравьев с осами уже давно приводило к тому, что последних считали их предками, эта точка зрения была научно подтверждена лишь в 1967, когда в янтаре из Нью-Джерси были найдены два ископаемых образца, соответствующих, так сказать, "осомуравью", т.е. переходной форме между двумя группами. Ее назвали Sphecomyrma freyi. Этот вид датирован концом мелового периода (примерно 80 млн. лет назад) и почти идеально подходит на роль звена, связующего муравьев с одиночными осами надсемейства Vespoidea. В его анатомии мозаично сочетаются муравьиные и осиные признаки, но таксономически вид относится к муравьям, поскольку обладает метаплевральными железами. С тех пор обнаружено множество других ископаемых экземпляров, помещенных в роды Sphecomyrma и Cretomyrma, которые объединяют в подсемейство Sphecomyrminae. Судя по этим находкам, в среднем - позднем мелу несколько видов примитивных муравьев было широко распространено по Лавразии - суперконтиненту, разделившемуся впоследствии на Евразию и Северную Америку. По меньшей мере 65 млн. лет назад они начали эволюционно дивергировать, адаптируясь к различным местообитаниям (экологическим нишам). Одновременно происходила дивергенция покрытосеменных, или цветковых, растений, становившихся доминантами сообществ, и скорее всего тогда же начали складываться их симбиотические взаимоотношения с муравьями.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУРАВЬЕВ

Насекомые, образующие крупные скопления, не обязательно являются эвсоциальными, т.е. истинно общественными. Социобиологи различают несколько уровней организации групповой жизни. Насекомых называют коммунальными, если особи одного поколения занимают одно составное гнездо, но каждая заботится только о собственном потомстве. У полусоциальных видов существует репродуктивное разделение труда между половой кастой и стерильными рабочими особями, однако все они относятся к одному поколению. В гнездах эвсоциальных таксонов, кроме различных каст, присутствует несколько рабочих поколений: старшие заботятся о своих младших братьях и сестрах. Эвсоциальность известна только в двух отрядах насекомых - у термитов (Isoptera) и перепончатокрылых (Hymenoptera). Все муравьи эвсоциальны, тогда как у пчел и ос встречаются разные уровни социальной организации. Муравьи в колонии делятся на четыре основные категории: 1) самцы и девственные самки, ожидающие брачного лета (который у них наступает не всегда); 2) плодущая царица, или матка (в некоторых случаях их несколько); 3) рабочие, иногда составляющие несколько субкаст; 4) расплод (яйца, личинки и куколки).

Самцы. Сообщество муравьев состоит в основном из самок. Немногочисленные самцы, за редким исключением, не принимают участия в жизни колонии. Они остаются в гнезде до брачного лета, а после него оказываются бездомными и не способными о себе заботиться. В принципе, их единственная функция - спаривание, и, выполнив ее, они быстро умирают. За небольшими исключениями, самцы развиваются из неоплодотворенных яиц, т.е. генетически гаплоидны - обладают только одним набором хромосом, достающимся им от материнской яйцеклетки.

Самки. Неразмножающиеся рабочие, как и плодущие царицы, по генотипу самки, однако их половая система обычно недоразвита. И те и другие развиваются из оплодотворенных яиц, т.е. являются диплоидными - у них два набора хромосом, полученных от сперматозоида и яйцеклетки. Эту на первый взгляд универсальную систему усложняет присутствие телитокии, т.е. развития самок из неоплодотворенных яиц, например у Pristomyrmex pungens, наличие диплоидных самцов, в частности у S. invicta и Formica exsecta, и откладка у некоторых видов жизнеспособных яиц рабочими особями. Хотя все оплодотворенные яйцеклетки по своему генетическому потенциалу способны развиться в цариц, у большинства видов основная их часть дает рабочих. Физиологические механизмы, определяющие, будет ли яйцеклетка оплодотворена и представитель какой касты получится в случае ее оплодотворения, окончательно не выяснены. Ясно только, что, в отличие от медоносных пчел, это определяют не выкармливающие личинок рабочие. В то же время развитие царицы зависит от особенностей питания и температурного режима. Известно также, что у родов Solenopsis, Monomorium и Myrmica некая пороговая пропорция девственных самок в гнезде подавляет их дальнейшее возникновение.

Рабочие. Каста рабочих обычно делится на три различающиеся размерами субкасты - мелких, средних и крупных особей. У большинства видов переход между ними постепенный, и это деление отчасти условно, но в некоторых случаях существуют две четко выраженные группы - мелкие и крупные рабочие. Первые у ряда видов в основном или полностью выполняют защитные функции и называются солдатами. У зерноядных форм они часто занимаются также помолом, т.е. очисткой семян от оболочек и измельчением их питательной части, эндосперма. Мелкие и средние рабочие выполняют различные задачи, которые меняются с возрастом. Сначала они работают няньками, кормя и чистя расплод, затем становятся строителями, расширяющими и ремонтирующими гнездо, а самые старые (и чаще прочих гибнущие) выполняют опасную роль фуражиров, т.е. собирают и приносят в муравейник еду. Объем рабочей силы, доступной для каждой конкретной задачи, оптимизирован - он устанавливается и поддерживается в наиболее эффективных пределах путем регулирования периода жизни, в течение которого особи выполняют ту или иную функцию.

Расплод. Цикл развития муравьев, как и у всех перепончатокрылых, включает полное превращение (голометаболию). Из яйца вылупляется личинка - единственная растущая стадия насекомого. Ее кутикула, т.е. наружный покров, растягивается только в определенных пределах, поэтому в ходе роста несколько раз сменяется - происходят линьки. Соответственно различаются несколько возрастных стадий личинки: первая - от вылупления до первой линьки, вторая - до второй линьки и т.д. Для муравьев типичны четыре личиночные стадии, которые завершаются окукливанием, хотя у некоторых видов их три или пять. Перед тем как превратиться в куколку, личинка прекращает питаться, отрыгивает меконий (содержимое своего кишечника) и, у большинства муравьев, окружает себя шелковым коконом (именно эти коконы называют в народе муравьиными яйцами). Внутри куколки происходит радикальная перестройка тела насекомого - безногая мешковидная личинка превращается в морфологически сложную взрослую особь (имаго). Все предшествующие стадии жизненного цикла муравьев объединяют под названием "расплод".

МУРАВЕЙ И ЕГО РАСПЛОД: на заднем плане - мешковидная личинка, которая в ходе метаморфоза, включающего стадию куколки (спереди), превращается во взрослое насекомое (имаго).

РАСПОЗНАВАНИЕ СОРОДИЧЕЙ

Сохранение сложной структуры муравьиной колонии, т.е. связи всех особей со своей группой и их способности распознавать прочих ее членов, обусловлено двумя феноменами - трофаллаксисом (обменом проглоченной жидкой пищей) и химической коммуникацией.

Трофаллаксис. В простейшем случае корм, например семена или кусочки насекомых, приносимый в гнездо фуражирами, распределяется между всеми рабочими. Трофаллаксис же - это специализированная форма такого обмена, для которого используется жидкая пища, накопленная в зобу муравьев. Оттуда она либо отрыгивается (стомодеальный трофаллаксис), либо экскретируется через анус (проктодеальный трофаллаксис). Хорошо изучены питание и трофаллаксис у вида S. invicta. Используя фильтр из тонких щетинок, рабочие отделяют в своей глотке пищевые частицы диаметром более 0,88 мкм от жидкости. Твердые частицы скапливаются в особом кармане - инфрабуккальной (подротовой) полости, где склеиваются в комок. Затем муравей "выплевывает" его и скармливает личинке четвертого возраста (а некоторые виды просто выбрасывают). Мандибулы (жвалы, или нижние челюсти) этой личинки склеротизированы (покрыты твердым покровом); она пережевывает ими и съедает пищевой комок, удерживая его в преподиуме ("хлебной корзине") - своего рода кормушке, образованной жесткими щетинками на ее "груди". Все прочие жизненные стадии этого муравья питаются только жидкой пищей. Личинкам первых трех возрастов рабочие отрыгивают ее в отфильтрованном виде из зоба, пропуская небольшую часть его содержимого в среднюю кишку для переваривания и поддержания собственной жизни. У некоторых видов муравьев отдельные рабочие специализируются на запасании корма. Наиболее выражена такая специализация у форм, питающихся главным образом нектаром и "медвяной росой", выделяемой равнокрылыми - тлями и червецами. Накапливающих сладкую пищу муравьев выделяют в особую касту "медовых бочек". Они хорошо известны у вида Myrmecosystis minimus с юго-запада США. Раздувшееся брюшко его "медовых бочек" достигает размера горошины. Они не способны двигаться и висят на потолке гнездовых галерей, крепко прицепившись к нему ногами. Голодные муравьи и другие населяющие муравейник членистоногие заставляют их (как и обычных рабочих) поделиться пищей, как бы щекоча нижнюю губу особи-накопителя своими антеннами.

Химическая коммуникация. Способность муравьев отличать членов собственной колонии от всех прочих насекомых - основа их общественной жизни. При встрече муравьи ощупывают (фактически - обнюхивают) друг друга своими антеннами, проводя безошибочную идентификацию. Муравья, пытающегося проникнуть в гнездо муравьев другого вида, хозяева немедленно убивают. Исход встречи с особями своего вида из других колоний варьирует от постепенного признания до смертельной схватки. В первом случае новичка могут изредка подкармливать, пока он не приобретет запах хозяев. Рабочие рода Solenopsis из моногинных (т.е. содержащих одну царицу) колоний всегда убивают чужих рабочих и цариц, но легко "усыновляют" расплод. Те же муравьи из полигинных колоний, в которых цариц несколько, относятся терпимо и к имаго. Несмотря на высоко развитую способность муравьев различать своих и чужих, их вводит в заблуждение запах многих других членистоногих, которые поселяются в муравейнике, становясь муравьиными симбионтами и даже нахлебниками. По-видимому, у каждой колонии есть неповторимый запах, свойственный всем ее взрослым особям и обусловленный специфической смесью углеводородов, секретируемых их кутикулой. Различия в составе этой смеси могут объясняться, по крайней мере частично, неодинаковым рационом насекомых.

Феромоны. У муравьев высоко развита коммуникация с помощью особых сигнальных веществ. Те из них, которые используются в рамках одного вида, называются феромонами. Так, испуганный муравей предупреждает прочих членов колонии об опасности, выделяя феромон тревоги. Все уловившие его запах или вкус особи того же вида также теряют покой. Поднявший тревогу муравей может одновременно выделить ориентационный феромон, привлекающий к нему сородичей и тем самым помогающий им организовать оборону. Явившиеся "по вызову" рабочие, ознакомившись с первичным стимулом (источником опасности), выделяют такие же феромоны, усиливая первоначальный сигнал, однако особи, еще не столкнувшиеся непосредственно с этим раздражителем, сами тревожных сигналов не посылают. Когда опасность миновала, химическое оповещение о ней прекращается и соответствующее вещество вскоре рассеивается в воздухе, прекращая оказывать возбуждающее действие. Феромоны используются также для "провешивания" троп. Длинные цепочки муравьев, снующих взад-вперед между гнездом и источником пищи, идут по химическому следу, проложенному первыми нашедшими данный корм фуражирами и закрепленному их последователями. Когда еда кончается, фуражиры перестают выделять соответствующий феромон, их запах над тропой быстро выветривается, и на нее больше не обращают внимания. Кстати, муравьи идут не по жидкому следу на земле, а ориентируются по шлейфу распространяющихся в воздухе паров специфического вещества, улавливая градиент их концентрации, который и позволяет выбирать нужное направление. Феромоны очень эффективны в том смысле, что требуемую реакцию вызывают минимальные их количества. Например, 1 мг следового феромона вида Atta texana при оптимальном распределении хватило бы на "провешивание" тропы длиной 120 000 км! Другие феромоны используются для распознавания царицы и расплода, их кормления и чистки, а также для простого привлечения друг к другу рабочих особей. Приведенные выше примеры относятся к т.н. феромонам-релизерам, запускающим специфическую поведенческую реакцию у воспринимающего их организма. Другая категория феромонов называется праймерами - они вызывают перестройку не поведения, а физиологического состояния. Так, праймеры, выделяемые уже находящимися в гнезде девственными царицами, подавляют появление новых фертильных самок, а праймеры размножающейся царицы стимулируют развитие стерильности у рабочих особей. Еще один праймер тормозит деалацию, т.е. сбрасывание крыльев у девственных цариц до брачного лета, - освободиться от них они могут, только достаточно удалившись от гнезда, а значит, и от источника соответствующего феромона.

Другие сигнальные вещества. Выделяют еще две категории сигнальных веществ. Алломоны используются для межвидовой коммуникации и полезны только тому, кто их выделяет. К ним относятся, например, химические приманки для добычи. Кайромоны также служат для межвидового общения, но полезны, наоборот, воспринимающему их организму. Так, муравьи идентифицируют по кайромонам других насекомых.

Некрофорез. Муравьи обязательно убирают из гнезд разлагающиеся остатки, в том числе мертвые тела своих сородичей. Стимуляцию некрофореза (переноски трупов) нельзя назвать коммуникацией в строгом смысле слова, однако и она связана с хеморецепцией. Некрофорическое поведение у муравьев запускается олеиновой кислотой - одним из многих продуктов распада насекомых. Особь, испачканная этим веществом, с точки зрения других рабочих мертва, даже если она активно сопротивляется "выносу тела".

Нехимическая коммуникация. Хотя коммуникация муравьев осуществляется главным образом с помощью сигнальных веществ, эти стимулы по сравнению с физическими (например, слуховыми и зрительными) обладают весьма существенным недостатком - они медленно исчезают. Физические сигналы могут использоваться муравьями в сочетании с феромонами для модуляции (тонкой настройки) смысловой нагрузки последних. Установлено, что муравьи общаются с помощью осязания (тактильных стимулов), например при выпрашивании еды, и звуков. Существование зрительной коммуникации у них не установлено, хотя у многих муравьев глаза хорошо развиты и видят они прекрасно (рабочие особи некоторых видов слепы). Муравьи почти глухи к распространяющимся в воздухе звуковым волнам, однако весьма чувствительны к вибрациям твердых тел. Сами они вызывают такие колебания путем стридуляции или постукивания. Стридуляция, т.е. генерирование звуков за счет трения друг о друга двух поверхностей, производится муравьем при неоднократном поднимании и опускании брюшка, в результате чего кутикулярный "смычок" (обычно на заднем сегменте стебелька) движется взад-вперед по кутикулярной "струне" (обычно на передней поверхности брюшка). Постукивание свойственно, например, муравьям-древоточцам (род Camponotus), которые барабанят по деревянным стенкам своих гнездовых камер и туннелей жвалами или брюшком. В зависимости от вида вибрационная коммуникация служит для поднятия тревоги, мобилизации помощников, прекращения спаривания (самка сигнализирует, что уже оплодотворена) или модулирования действия феромонов.

Железы. Сигнальные вещества продуцируются специальными железами, которых у разных видов муравьев обнаружено не менее десяти. Эти железы в зависимости от рода насекомого варьируют по форме, функции и количеству и никогда не встречаются сразу все у одного вида. Часто их бывает у особи шесть, но функции определяются ее таксономической принадлежностью. Уже упоминавшиеся метаплевральные железы обычно секретируют антибиотические вещества, но иногда выделяют феромоны тревоги и репелленты, используемые для защиты от врагов. Поскольку эти железы распространены среди муравьев очень широко и обычно вырабатывают антимикробные соединения, например фенилуксусную кислоту, создается впечатление, что борьба с микроорганизмами крайне важна для муравьев, живущих в таких местообитаниях, как почва и гниющие листья, которые буквально кишат бактериями и грибами. В то же время метаплевральные железы отсутствуют у некоторых древесных муравьев, местообитания которых "чище", а также у ряда муравьев, занимающихся социальным паразитизмом, и самцов многих видов. Пигидиальные железы открываются сзади на верхней стороне брюшка. У некоторых видов они вырабатывают феромоны тревоги и/или репелленты, используемые для защиты от врагов. У других они выделяют следовые феромоны или вещества, стимулирующие "тандемный бег" - примитивную форму следования друг за другом. Стернальные железы открываются на нижней стороне брюшка около ануса. Это неоднородная группа органов, обычно продуцирующих следовые и призывные феромоны. Мандибулярные железы открываются на внутренней стороне жвал. Их секреты многочисленны, разнообразны и зависят от вида насекомых, но в большинстве случаев служат главным образом для поднятия тревоги и защиты. У некоторых муравьев они мелкие и выделяют в основном мощные феромоны тревоги; у других крупные и образуют токсины. Мандибулярные железы рабочих Camponotus saundersi сильно увеличены и тянутся через все тело. Если схватить такого муравья, его брюшко резко сократится и лопнет, разбрызгав кругом липкий защитный секрет этих желез, а сам муравей погибнет, так что его реакцию можно назвать суицидальной. Дюфурова железа мелкая; она тесно связана с ядовитой железой и секретирует разнообразные углеводороды, спирты, кетоны, сложные эфиры и лактоны. Специфические функции этих веществ большей частью неизвестны, но в целом они участвуют в поднятии тревоги. Ядовитая железа продуцирует яд, используемый для нападения и защиты. Однако у некоторых видов определенные компоненты этого токсина служат феромонами тревоги и привлечения сородичей, а у других он выполняет роль репеллента. Муравьи рода Solenopsis применяют свой яд как антимикробное дезинфицирующее средство: они распыляют его в виде аэрозольной взвеси, покачивая вверх-вниз брюшком. Когда-то считалось, что все муравьи выделяют ядовитую муравьиную кислоту (откуда и ее название), однако сейчас ясно, что это свойственно только представителям подсемейства Formicinae. Как ни странно, у более примитивных по строению муравьев, например бродячих, ядом служит не эта простейшая органическая кислота, а белки, среди которых обнаружены разрушающие нервную систему нейротоксины и вызывающие неизбирательный распад тканей гистолитики. У Solenopsis яд содержит алкалоиды, что вообще не свойственно животным, и пептиды (мелкие белковоподобные молекулы), являющиеся аллергенами.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОЛОНИИ

Основание колонии. Жизненный цикл муравьиной колонии обычно начинается с брачного лета самцов и девственных самок. Однако у видов Formica такого лета не происходит, и спариваются они на земле. У некоторых полигинных муравьев одна или несколько фертильных самок, покинув материнское гнездо вместе с группой рабочих, строят новое гнездо. Этот процесс называется роением, или почкованием. Чаще всего почкование лишь дополняет брачный лет, но некоторые паразитические или примитивные виды с бескрылыми самками основывают колонии только таким способом. Летающие самцы таких муравьев реагируют на "призывы" самок, сидящих около входа в гнездо и выделяющих половые феромоны-аттрактанты. В областях с умеренным климатом брачный лет происходит в теплые весенние дни, обычно после дождя. В тропиках его, вероятно, стимулирует начало сезона дождей. У каждого вида брачный лет приурочен к определенному времени суток и контролируется биологическими часами; например у Atta texana он происходит с 3.00 до 4.15, а у Myrmica americana - с 12.30 до 16.30. Самки видов, живущих маленькими колониями, спариваются только один раз, а у видов с крупными колониями их оплодотворяет несколько самцов (полиандрия) - так они получают достаточно спермы для оплодотворения всех яиц, которые будут отложены в течение жизни. (За год царица откладывает от 400 яиц у Myrmica, до 50 млн. у Dorylus nigricans.) В отличие от спермы млекопитающих, которая в половых путях самки жизнеспособна обычно лишь несколько дней, муравьиная хранится в сперматеке (семеприемнике) царицы пять и более лет. Самцы способны лишь к единственному в жизни спариванию. Они выходят из куколки, уже выработав весь возможный запас спермы (их семенники к этому моменту дегенерировали), который тратится за один прием. Спарившись, самка "спускается с небес на землю" и, поскольку праймер, подавляющий деалацию, больше не действует, сбрасывает крылья. После этого она прячется в подземную камеру и приступает к основному в жизни занятию - откладке яиц. Чтобы выжить, самка-основательница должна вырастить достаточное количество рабочих нужного размера, которые возьмут на себя функции фуражировки, ухода за расплодом и расширения гнезда. У некоторых видов царицы поначалу занимаются сбором пищи, однако это опасно, так как приходится покидать гнездо. У других муравьев они остаются в нем, поддерживая собственное существование и выращивая первых рабочих за счет запасов своего жира и подвергающихся гистолизу (разжижению) летательных мышц. Царица кормит личинок специальным слюнным секретом и/или особыми "кормовыми" яйцами. Независимо от того, занимается она фуражировкой или нет, количество доступного корма сначала весьма ограниченно, поэтому между числом и размером первых рабочих ищется компромисс. Все они мелкие или даже карликовые и составляют своего рода временную субкасту. Иногда гнездо основывают несколько занимающихся фуражировкой или не покидающих своих камер цариц, однако, если вид не полигинный, рабочие в конечном итоге оставляют в живых только одну из них. Такие колонии называются плеометрозными - в отличие от гаплометрозных, основанных одной царицей. В гнездах родов Camponotus и Iridomyrmex иногда живут несколько цариц, которые "не терпят" друг друга и занимают внутри муравейника отдельные территории. Такая ситуация называется олигогинией - в отличие от полигинии и моногинии (присутствия только одной плодущей самки).

Эргономическая стадия. Когда первые мелкие рабочие приступают к своим обязанностям, колония вступает в стадию экспоненциального роста, называемую также эргономической. Теперь молодая царица полностью посвящает себя откладке яиц. Муравьям несвойственны развлечения, но жизнь в колонии не складывается исключительно из работы. В любой отдельно взятый момент трудятся лишь немногие рабочие особи. Уровень общей активности колонии, по-видимому, циклически колеблется, но даже в периоды ее пика многие муравьи чистятся, стоят на месте или слоняются без дела, ничем конкретным не занимаясь. Возможно, это отдыхающая смена. Младшие рабочие заботятся о расплоде и царице: они их кормят, чистят (вылизывают) и дезинфицируют антибиотическими выделениями метаплевральных желез или ядом. Кроме того, они сортируют расплод по жизненным стадиям (яйца, личинки, куколки), а у некоторых видов даже по возрастным стадиям личинок. Они (как и личинки) способны отличать кормовые яйца, которыми питается расплод, от фертильных, а рабочие рода Monomorium даже могут определить, из каких вылупятся самцы, а из каких - самки. Иногда они переносят расплод в участки муравейника с оптимальными температурой и влажностью или прячут его в глубь гнезда при появлении опасности. Они помогают личинкам линять, а имаго - выходить из куколок и коконов. В обслуживании колонии могут участвовать и личинки. Сообщалось, что у некоторых видов они служат специализированной "пищеварительной" кастой и отрыгивают частично переваренный корм или продукты биосинтеза, а у муравьев-портных выделяют шелк для строительства гнезда. Поскольку большинство муравьев изменяет местоположение гнезда в зависимости от погодных условий, нарушений или доступности пищи, строительные работы практически никогда не завершаются. Муравьи-листорезы могут оставаться в одном гнезде лет десять - это огромное сооружение, достигающее в глубину и ширину 6 м и требующее значительных усилий по уходу и ремонту. Эмиграция начинается с рабочих и напоминает их циркуляцию между муравейником и источником пищи. Отличие лишь в том, что в движение приходят все члены колонии (расплод переносят жвалами). Разведчики, отыскав подходящее место, феромонами призывают к себе остальных и указывают им дорогу. Фуражировка - дело опасное. Фуражиры всех муравьев, кроме бродячих, выходят на поиски пищи в одиночку и могут столкнуться с множеством хищников (прежде всего - пауков и мух-ктырей), враждебно настроенных муравьев собственного и других видов, а также с неблагоприятными погодными условиями. Продолжительность жизни фуражира измеряется днями; это работа для самых старых рабочих, которым "все равно скоро умирать". Как и для брачного лета, у каждого вида муравьев есть четкий график фуражировки, несколько меняющийся в голодные периоды. Разные часы сбора пищи помогают свести к минимуму число конфликтов и оптимизировать разделение ресурсов между таксонами, занимающими одно и то же местообитание. Одиночные фуражиры расползаются от гнезда к источникам корма в пределах колониальной территории. В зависимости от вида они просто движутся в знакомом направлении, следуют по подземным туннелям или по следу, оставленному феромонами на поверхности. В местах фуражировки они ориентируются по заученным зрительным стимулам. Показано, что муравьи способны запоминать путь в лабиринте, где приходится выбирать из шести направлений, и хранить эту информацию в течение недели.

Зрелая фаза. Колония становится зрелой, когда в ней появляются дочерние репродуктивные касты. Между ее окончательным размером и климатическими условиями корреляции не отмечено; некоторые самые крупные муравейники существуют в средней полосе. Продолжительность жизни моногинной колонии в принципе такая же, что и у ее царицы, а у полигинной (по крайней мере там, где спаривание происходит внутри гнезда) теоретически неограниченна. Царица живет многие годы (18-20 лет у Lasius и Formica, менее 10 у Solenopsis), рабочие - намного меньше. Срок жизни самцов самый короткий - меньше года, считая от откладки яйца до брачного лета.

Гнездо. Гнезда муравьев совершенно не такие, как у медоносных пчел и общественных ос. Это не симметричные структуры из геометрически правильных ячеек, а сложные сети из неодинаковых по размеру туннелей и камер. Будь это подземные это лабиринты или, у древесных видов, "картонные" сооружения из растительных волокон и частиц почвы - общее устройство их одинаково. В гнезде у муравьев должно быть тепло и влажно. Насыпаемые видами Solenopsis земляные холмики служат для улавливания солнечного тепла и функционируют как миниатюрные парники. Некоторые муравьи собирают мелкие камешки, кусочки древесного угля и мертвых растений и укладывают их на поверхность гнезда в качестве солнечных коллекторов. Муравьи строят гнезда в местах, выбираемых, по крайней мере частично, с учетом их теплового режима. Например, в прохладную погоду их может привлечь прогреваемая солнцем скала. Зимой виды Solenopsis сосредоточивают свои гнезда на южных склонах насыпей идущих в широтном направлении дорог и возводят высокие холмики; летом они перемещаются на северную сторону насыпей, а холмики строят низкие или вообще их не возводят. Муравьи могут отчасти оптимизировать температурные условия своего существования, перемещаясь внутри гнезда вверх-вниз или даже переходя в гнездо-спутник. Рабочие ряда пустынных видов, напившись воды, отрыгивают ее в муравейнике для поддержания необходимой влажности.

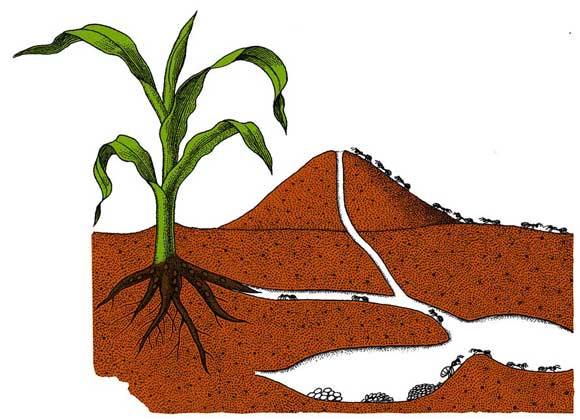

ЖЕЛТЫЙ САДОВЫЙ ЛАЗИЙ строит земляные холмики на полях и прокапывает ходы к корням кукурузы. С окружающих растений муравьи собирают тлей и переносят их на эти корни. Тли питаются соком кукурузы, а лазии - выделяемой тлями падью (медвяной росой).

Симбиоз (сожительство) - это тесная взаимосвязь между представителями разных видов, из которых по крайней мере один обойтись без нее не может. Различают три типа симбиоза. Паразитизм выгоден одному из партнеров (паразиту) и вреден другому (хозяину). Комменсализм полезен одному симбионту, но не отражается на другом. Мутуализм - это взаимовыгодное сосуществование. Все три типа взаимоотношений известны среди как животных, так и растений, хотя между разными видами муравьев мутуализма не отмечено.

Паразитизм. Один из примеров паразитизма у муравьев - заражение некоторых их видов грибами рода Cordyceps. По крайней мере некоторые таксоны Cordyceps продуцируют антибиотик кордицепин, который предохраняет источник их питания (труп муравья-хозяина) от бактерий и других грибов, пока этот Cordyceps не завершит свой жизненный цикл. Паразитоидами называют насекомых, паразитирующих только в неполовозрелом состоянии (имаго от хозяев не зависят), причем пораженный ими организм продолжает жить, пока не закончится развитие их личинок. Все наездники-эвхаритиды (Eucharitidae) - паразитоиды муравьев, причем каждый их вид вступает в симбиоз только с одним видом-хозяином. Жизненный цикл этих перепончатокрылых демонстрирует высокоразвитую химическую мимикрию. Наездник откладывает яйца на часто посещаемое муравьем растение. Вылупляющиеся личинки, называемые планидами, прикрепляются к проходящим мимо рабочим муравьям и переносятся ими в гнездо - к муравьиным личинкам. Кормятся планиды в основном куколками хозяев. Муравьи не способны отличить паразитоидов от собственного расплода, поскольку пахнут они точно так же (химическая мимикрия): у личинок наездников одинаковая с хозяевами смесь кутикулярных углеводородов, что доказывает сравнение полученных при газовой хроматографии "отпечатков пальцев" (картин распределения в ад